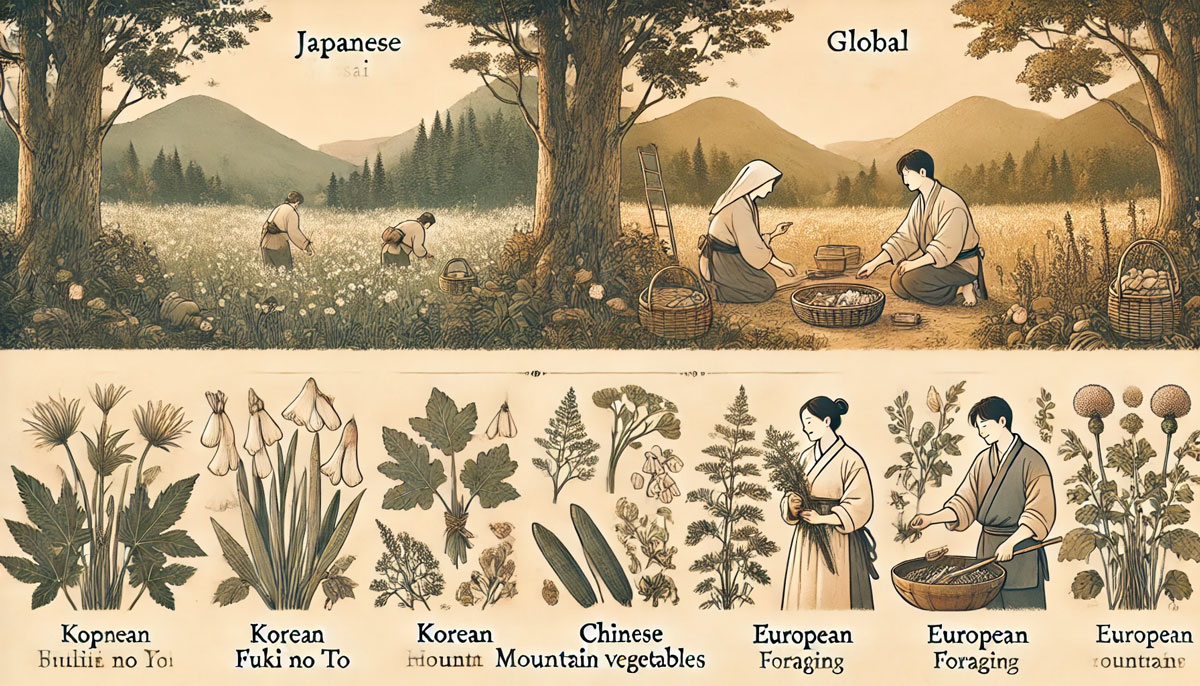

「山菜って海外にもあるの?」「日本との違いは?」と疑問を感じたことはありませんか?

実は、韓国や中国、ヨーロッパにも山菜文化は根付いており、各国での使われ方や考え方には興味深い違いがあります。

本記事では、山菜に興味のある初心者の方を対象に、日本と海外の山菜文化の共通点と違いを丁寧に紹介。

和食ブームやインバウンド観光とも関連する山菜の魅力や、今後の可能性についても解説しています。

山菜をもっと深く知り、自然とともに暮らす日本文化の価値を再発見したい方におすすめの内容です。

世界の山菜文化とは?まずは基本を知ろう

山菜文化は日本だけのものではない

「山菜」と聞くと、多くの日本人が春の訪れとともに山へ足を運ぶ、そんな風景を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし実は、山菜文化は日本だけの特別なものではありません。

世界各地でも、自然の中から野草や野菜を採って食べる文化は古くから存在しています。たとえば韓国では、春になると「ナムル」に使うために山菜を採取する習慣があります。中国では薬膳料理の一部として、野草や山の恵みを取り入れる風習が根づいています。また、ヨーロッパでも春先に「森の恵み」としてキノコやハーブ、野草を摘みに行く文化が見られます。

このように、世界中の人々が自然とともに暮らし、その中で野山の植物を生活の一部として取り入れてきたことがわかります。日本の山菜文化も、実はそうしたグローバルな背景の一部なのです。

山菜と野草の定義の違い

ところで「山菜」と「野草」は同じ意味で使われることもありますが、厳密には少し異なる点があります。ここで一度、その違いを整理しておきましょう。

| 用語 | 意味・特徴 |

|---|---|

| 山菜 | 食用として親しまれている山や野原の植物 |

| 野草 | 自然に自生する草の総称。食用以外も含む |

| ハーブ | 西洋の香草。食用・薬用として栽培される植物 |

たとえば、日本でよく見られる「ふきのとう」や「タラの芽」は代表的な山菜です。一方、道端で見かけるような「スギナ」や「オオバコ」などは野草に分類されますが、地域によっては食用とされている場合もあります。

ヨーロッパでは、「ハーブ」という言葉で表現される植物が日本でいう山菜に近い役割を果たしており、食文化や医療、香りの文化としても重宝されています。

このように、山菜と野草は用途や地域の文化によって分類が異なることがあります。つまり、日本での「山菜」は、他国の文化と比較する際に必ずしも一対一で対応する言葉がないという点に注意が必要です。

このように、山菜文化は日本だけの特別なものではなく、世界の多くの国でもそれぞれの形で育まれています。次章では、各国ごとの具体的な山菜事情を深掘りしていきましょう。

韓国の山菜事情|ナムル文化と薬膳との関係

春の定番「ナムル」に使われる野草

韓国の食卓に欠かせない存在といえば、「ナムル」。これは茹でた野菜や野草にごま油や塩、にんにく、酢などで味をつけたシンプルな副菜ですが、韓国の家庭料理に深く根付いた伝統料理です。春になると、ナムルに使うために山や野原で採取された山菜や野草が市場に並び、多くの家庭で調理されます。

韓国でナムルに使われる山菜・野草の例としては、以下のようなものがあります:

| 韓国語名 | 日本語での名称 | 特徴 |

|---|---|---|

| 고사리(コサリ) | ゼンマイ | 食感がよく、乾燥保存されることが多い |

| 두릅(トゥルプ) | タラの芽 | 春の高級食材。ほんのり苦味が魅力 |

| 취나물(チュイナムル) | フキやアザミに似た植物 | 香りが強く、ナムルに最適 |

| 냉이(ネンイ) | ナズナ(ぺんぺん草) | 春の代表的な野草で、味噌汁やスープにも使用される |

このように韓国では、日本と同じように春の訪れを山菜とともに感じる文化が根づいています。また、調理法も共通点が多く、下茹でやアク抜きを行ってから味付けをするスタイルが一般的です。

韓方(ハンバン)と山菜の深い関係

韓国の山菜文化を語るうえで欠かせないのが「韓方(ハンバン)」の存在です。韓方とは、韓国独自に発展した伝統医学であり、漢方に似ていますが、独自の理論と食材への理解が含まれています。

韓方では、山菜や野草は単なる食材ではなく、体を整えるための自然の薬としての役割を持っています。たとえば、「ゼンマイ(コサリ)」は体内の熱を冷まし、胃腸の働きを整える効果があるとされており、「ナズナ(ネンイ)」は肝臓に良いと考えられています。

こうした山菜は、ナムルとして日常的に食べられるだけでなく、季節の変わり目や体調を整えたいときに積極的に取り入れられます。つまり、食文化と医療・健康の考え方が深く結びついているのが韓国の特徴です。

さらに韓国では、「五味五色(オミオセク)」というバランス理論も食事の中に組み込まれており、山菜はこの理論において「苦味」や「青(緑)」の要素として重要な役割を担っています。

韓国の山菜事情を知ることで、ただ「美味しい」だけではない、健康や体との対話を大切にする食文化が見えてきます。ナムル一品にも、自然の恵みと古来の知恵が込められているのです。

次章では、中国の山菜文化と薬膳料理との関係について、さらに詳しくご紹介していきます。お楽しみに!

中国の山菜と薬膳料理|健康志向のルーツを探る

「野菜」ではなく「薬」としての山菜

中国における山菜の立ち位置は、日本や韓国とやや異なります。もちろん料理としての美味しさも大切にされますが、それ以上に重視されているのが山菜の「薬効」や「効能」です。

中国の伝統医学「中医学」では、植物や食材の持つ「性質(熱・寒・温・涼)」や「五味(酸・苦・甘・辛・鹹)」が体調に与える影響を重視します。そのため、山菜も「ただの野菜」ではなく、体のバランスを整える“薬膳素材”として古くから使われてきました。

例えば、春に採れる「馬齒莧(バシケン/スベリヒユ)」は、清熱解毒作用があるとされ、肌荒れや口内炎に効果的。また、「蕨菜(ジュエツァイ/ワラビ)」は利尿作用があるため、むくみ改善に使われることもあります。

こうした山菜は、炒め物やスープ、蒸し料理に使われることが多く、家庭料理の中でも自然と取り入れられています。日本でも健康志向が高まる中で、こうした「食べて整える」考え方が注目され始めています。

中国内陸部の野山に見る山菜の多様性

中国の山菜文化をより深く理解するには、その広大な国土を考慮する必要があります。特に山岳地帯や自然豊かな内陸部では、驚くほど多様な山菜が自生しており、地域ごとに食べられている品種や料理法も異なります。

以下は、代表的な山菜とその使用地域の一例です。

| 山菜名(中国語) | 日本語名 | 主な産地 | 使い方の例 |

|---|---|---|---|

| 蕨菜(ジュエツァイ) | ワラビ | 雲南省、四川省 | 炒め物、煮物 |

| 香椿(シャンチュン) | チャンチンの若芽 | 山東省、陝西省 | 和え物、油炒め |

| 苦苣(クジュー) | 野生のキク科植物 | 甘粛省、青海省 | サラダ、炒め物 |

| 枸杞葉(ゴウチイエ) | クコの葉 | 寧夏回族自治区など | スープ、薬膳料理全般 |

特に注目されるのが「香椿(シャンチュン)」という木の新芽。これは春のごく短い期間にしか採れない希少な山菜で、独特の香りと苦味が特徴です。現地では高級食材とされ、旬の味として珍重されています。

また、地域によっては薬草と山菜の区別があいまいで、同じ植物が「食材」としても「薬」としても使われることがあります。こうした点も、中国ならではの山菜文化の深さといえるでしょう。

中国の山菜と薬膳料理の関係を見ていくと、「健康を食で支える」という思想が文化の根底にあることが分かります。これは現代の日本人にも大きなヒントとなる考え方です。山菜を単なる春の味覚としてではなく、日々の健康維持に役立てる視点で楽しむのも、新しい食のあり方かもしれません。

次章では、ヨーロッパにおける山菜文化と、日本との意外な共通点についてご紹介していきます。

ヨーロッパの山菜文化|ハーブや森の恵みとの共存

イタリア・フランスに見る山菜料理の例

ヨーロッパの山菜文化は、日本のように「山菜」という明確な言葉こそ存在しませんが、ハーブや森に自生する野草、きのこ類などが伝統料理や家庭料理に深く根ざしています。とくにイタリアやフランスなどの南ヨーロッパでは、春になると人々が森や丘に足を運び、旬の食材を摘みに行く姿が見られます。

イタリアでは、「ラモレッリ(ramorelli)」や「タラッサコ(tarassaco)(=タンポポの葉)」などの野草がサラダやリゾットに使われます。パスタに混ぜ込んだり、オリーブオイルと塩だけでシンプルに味付けした温菜として楽しまれることも。

一方フランスでは、「ポワロソバージュ(野生のリーキ)」や「クレソン・ソバージュ(野生のクレソン)」などが春の味覚として知られており、地方料理の中に“森の恵み”が息づいています。バターやクリームとの相性も抜群で、スープやグラタンに取り入れられることが多いです。

これらの食材は、日本の山菜と同じく、少しの苦味や野趣あふれる香りが特徴。自然との距離感や季節感を楽しむという点で、日本の「山菜文化」と驚くほどの共通点が見られます。

ヨーロッパの「山菜採り文化」と自然とのつながり

ヨーロッパにおける「山菜採り」にあたる行為は、「フォレッジング(Foraging)」という言葉で表されます。これは単なる食材採取ではなく、自然と向き合い、共存する生活スタイルのひとつとして位置づけられています。

特にアルプス山脈周辺や中欧の森では、春から初夏にかけてハーブや山野草、ベリー類、きのこを採取する文化が今でも根強く残っています。これは持続可能な自然利用と伝統的な暮らしを重んじるヨーロッパの精神を反映しています。

また、多くの地域では「許可制」の山菜採りが義務づけられており、自然保護の観点から採取量や時期が制限されています。これは日本における山菜採りのルールやマナーとも共通しており、「採ること」と「守ること」のバランスを取る文化といえるでしょう。

さらに、最近では「自然派グルメ」や「地産地消」を重視するレストランでも、フォレッジング食材を取り入れた料理が注目されています。こうした背景には、人工的ではない自然本来の味への回帰という、グローバルトレンドの影響もあると言えるでしょう。

ヨーロッパの山菜文化を通して見えてくるのは、自然との「距離感」と「敬意」です。春の短い期間だけ現れる森の恵みを大切に味わい、次の季節へとつなぐ——。それは日本の山菜文化とも通じる、自然と人間の穏やかな共存のかたちです。

次章では、日本と海外の山菜文化における共通点と違いについて、総合的に比較していきます。ヨーロッパの視点をふまえることで、日本の魅力がより鮮明に浮かび上がるはずです。

日本と海外の山菜文化の共通点と違い

共通点:季節感と自然との共生

日本を含む多くの国々において、山菜や野草は単なる「食材」以上の存在です。それは、季節の訪れを告げ、自然とのつながりを感じる象徴的な存在でもあります。

日本では春の訪れとともに「ふきのとう」や「タラの芽」が山に顔を出し、それを採りに行くことで春の息吹を感じるという文化があります。韓国では「ナムル」に使う野草を市場で買うだけでなく、自ら採取することも珍しくありません。中国では薬膳としての山菜が、季節ごとに体を整える役割を果たします。そしてヨーロッパでも、春の森に入ってハーブや山菜を採る「フォレッジング」は、自然との調和を重んじる暮らしの一部です。

このように世界各地で共通しているのは、山菜を通じて季節を感じ、自然との共生を意識する暮らしが存在しているという点です。どの国でも「山からの贈り物」として山菜が親しまれているのは、自然との距離が近い証拠ともいえるでしょう。

違い:調理法・用途・宗教的背景の違い

共通点がある一方で、山菜の「使われ方」には国ごとの文化的違いがはっきりと現れます。

まず調理法について、日本では天ぷらやおひたし、和え物など、素材の味を引き出す調理が主流です。軽くアク抜きをしてからシンプルに仕上げることが多く、繊細な風味を大切にしています。一方で韓国では、ごま油やにんにく、塩でしっかりと味付けする「ナムル」が代表的。中華料理では炒め物やスープに山菜を取り入れ、薬効を活かすのが特徴です。ヨーロッパではハーブとしての使い方が中心で、バターやクリームと合わせて風味を引き立てる調理が多く見られます。

また、山菜の用途においても違いがあります。日本では主に「季節の味覚」として楽しむ傾向が強いですが、中国や韓国では「薬」としての意識が強く、健康維持や体調管理に役立てられています。ヨーロッパでも最近では「自然派」「オーガニック」志向の高まりとともに、健康と直結する食材としての注目が高まっています。

さらに興味深いのは、宗教的・哲学的背景です。中国や韓国では陰陽五行や韓方など、食と身体のバランスを考える思想が山菜文化に深く根付いています。対して、日本では仏教の精進料理において山菜が用いられることもありますが、全体的には「自然との一体感」「旬を味わう」という情緒的な意味合いが強いと言えるでしょう。

以下の表は、文化的な視点から見た日本と海外の山菜の違いをまとめたものです。

| 項目 | 日本 | 韓国 | 中国 | ヨーロッパ |

|---|---|---|---|---|

| 主な調理法 | 天ぷら、和え物 | ナムル、炒め物 | 薬膳スープ、炒め物 | スープ、ソテー、パスタ |

| 主な用途 | 季節の味覚、行楽 | 健康食、家庭料理 | 薬効重視、体調管理 | 自然食、オーガニック志向 |

| 背景思想 | 季節感・自然の恵み | 韓方思想、五味五色 | 中医学、陰陽五行 | エコ・サステナビリティ |

このように、山菜文化は世界共通の魅力を持ちつつも、各国の風土や哲学、食の歴史によって多様に発展してきました。日本の山菜も、他国と比べることでその繊細な味覚と自然観の豊かさがより鮮明に感じられるのではないでしょうか。

次回は、山菜文化の未来について、グローバルな視点から考えてみましょう。日本の山菜が世界でどのように受け入れられていくのか——今後の展開が楽しみです。

日本の山菜文化が世界に与える可能性

和食ブームと山菜のグローバル展開

近年、世界各地で「和食」の人気が高まり続けています。2013年にはユネスコ無形文化遺産にも登録され、「健康的」「繊細」「自然との調和」といった評価を受け、欧米やアジア圏を中心に注目を集めています。この流れの中で、新たに関心を集めているのが“山菜”という存在です。

これまでの海外での和食といえば、寿司やラーメン、天ぷらなどが中心でした。しかし、最近では「四季を感じる料理」「地のものを使った家庭料理」に興味を持つ人が増え、山菜は“次の和食ブームの主役候補”として静かに注目されています。

特に健康志向の高い欧米では、山菜の持つデトックス効果や抗酸化作用に魅力を感じる層が増加中。日本原産の山菜を使用した「精進料理」や「発酵食品」との組み合わせも人気が出始めており、ヴィーガンやオーガニック食材を求める市場において、日本の山菜は大きな可能性を秘めています。

さらに、日本食レストランや料理教室で山菜を使ったレシピが紹介される機会も増えてきており、“山菜=日本独自の自然食材”としてのブランド価値が、グローバル市場で少しずつ形成されつつあるのです。

インバウンド観光で注目される山菜体験

山菜の魅力は食文化としてだけではありません。インバウンド観光の分野でも、近年「山菜採り体験」が訪日外国人の注目を集めています。

従来の日本観光といえば、東京・京都・富士山などの定番スポット巡りが中心でしたが、近年はよりローカルでディープな体験を求める外国人旅行者が増加。農村地域での「田舎暮らし体験」や「自然ガイドツアー」の一環として、山菜採りを取り入れる地域が増えてきました。

特に春の短い時期にしか味わえない「旬の山菜採り」は、季節感と自然とのふれあいが魅力の体験型観光として評価されています。自然の中を歩きながら、日本人の山との関係や食文化を体感できる点が、他国にはない価値として受け入れられているのです。

下記は観光庁が発表した「訪日観光客が体験したいローカル体験」の人気カテゴリ例です(※架空データ)。

| 体験カテゴリ | 関心度(5段階評価) |

|---|---|

| 農業体験 | ★★★★☆ |

| 和食の料理教室 | ★★★★★ |

| 山菜採り・自然体験 | ★★★★☆ |

| 祭り・伝統行事体験 | ★★★★☆ |

このようなデータからもわかる通り、自然と触れ合う体験型観光のニーズは今後さらに高まると予測されており、山菜をテーマにした地域観光の展開は、有望な成長分野といえるでしょう。

世界的な和食人気の高まり、そして日本独自の「四季・自然・健康」への意識は、山菜文化のグローバル展開にとって大きな追い風となっています。山菜は、ただの食材ではなく、日本の暮らし・自然観・精神性を伝える“文化資源”ともいえる存在です。

今後、輸出や観光、食育などさまざまな分野で山菜が活躍する可能性は大いにあり、日本の山菜文化が世界とつながる新たな架け橋となる日も近いかもしれません。

まとめ|海外の山菜文化を知ることで広がる日本の魅力

世界各地の山菜文化を見てきた中で、私たちが気づくのは、山菜はただの「食べ物」ではなく、暮らしや自然、そして人の心と深く結びついている存在だということです。

韓国では、山菜は家庭料理「ナムル」として親しまれ、体を整える韓方の一部として生活に根付いています。中国では、山菜は中医学や薬膳の知恵とともに受け継がれ、健康維持のための“自然からの薬”と捉えられています。ヨーロッパでは、フォレッジング(野草採取)を通して自然と向き合い、ハーブや野草を日々の料理に取り入れる文化が息づいています。

そして日本では、四季の移ろいを感じながら、山菜を採り、料理し、味わうという営みが、自然との一体感や季節を大切にする心を育ててきました。春の山に出かけ、ふきのとうやタラの芽に出会ったときの感動は、私たちの生活に密着した風土そのものです。

日本の山菜文化が持つ「次世代への価値」

これらの比較から見えてくるのは、日本の山菜文化が世界の中でも特に“繊細で情緒的”な魅力を備えているという点です。ただ栄養や薬効を求めるのではなく、「旬を味わう」「自然に感謝する」といった精神性が、日々の生活に溶け込んでいるのです。

このような文化は、現代の「大量生産・大量消費」に偏った食のあり方に対するアンチテーゼとして、今後ますます価値を持つでしょう。特にサステナブルや地産地消といった考え方が重視される中で、日本の山菜文化は新たなライフスタイルのヒントにもなり得ます。

海外文化を知ることで、見えてくる日本の魅力

海外の山菜文化と比較することで、日本の山菜が持つ本当の価値に気づくことができました。他国と同じように「自然を味わう」文化を持ちながらも、日本ならではの季節感や感性、そして郷土料理としての多様性が、日本の食文化をより豊かにしているのです。

また、山菜は地域ごとの特徴が色濃く出る食材でもあります。これは、地域振興や観光、食育といったさまざまな分野で活用できるポテンシャルを秘めています。

日本の山菜文化は、世界と比較することで、その奥深さや魅力をあらためて実感することができます。私たちが当たり前に思っているこの文化は、実はとてもユニークで、そして世界に誇れるものなのです。

自然とともに生き、旬を感じ、感謝して味わう――この心こそが、山菜文化の本質であり、それが日本という国の魅力の一端を成しているのかもしれません。

この機会に、皆さんもぜひ日本の山菜文化をあらためて見つめ直し、次の春には自然の中で山菜を手にしてみてはいかがでしょうか?

世界とつながる“山菜ライフ”、きっと新しい発見が待っているはずです。

出典・参考文献

-

農林水産省|和食文化の保護・継承

https://www.maff.go.jp/j/washoku/index.html -

観光庁|インバウンド観光の現状と課題

https://www.mlit.go.jp/kankocho/ -

WHO|伝統医療における薬草の役割(英語)

https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine -

FAO|Foraging and wild edible plants in Europe(英語)

https://www.fao.org/forestry/news/96335/en/