山菜採りに興味はあるけれど、「毒草と間違えたら?」「クマやマダニが心配…」と不安に感じていませんか?確かに、山菜採りにはリスクがありますが、【適切な知識と準備】があれば、安全に楽しめる魅力的なアウトドア活動です。本記事では、【毒草の見分け方・野生動物への対処法・虫刺され予防・遭難を防ぐポイント】など、初心者でも安心して山菜採りを楽しめる方法をわかりやすく解説します。安全対策を万全にして、自然の恵みを思いきり楽しみましょう!

1. 【はじめに】山菜採りの魅力と注意すべきポイント

山菜採りが人気の理由

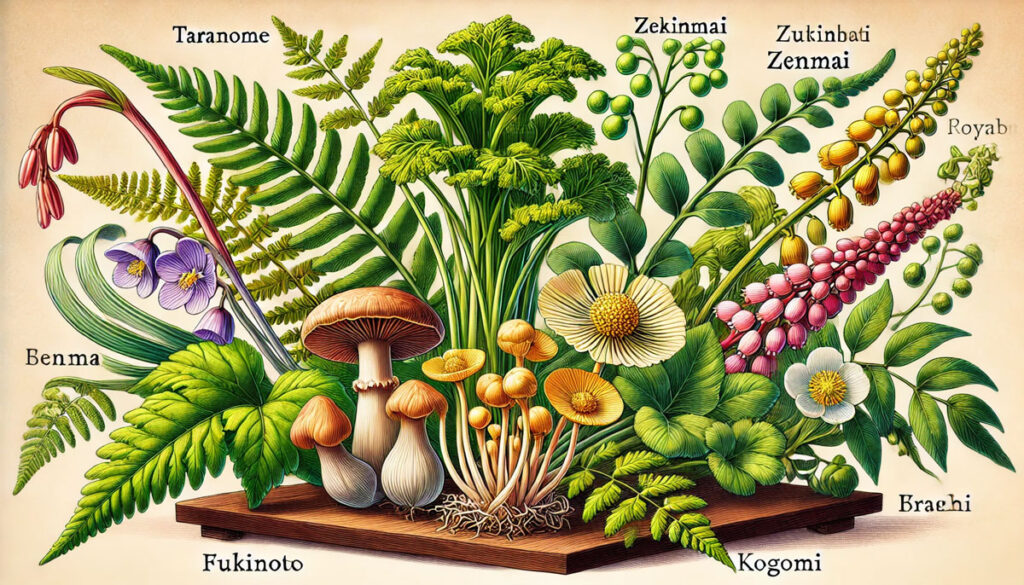

春から初夏にかけて、多くの人が楽しみにしているのが「山菜採り」です。自然の恵みを自らの手で収穫し、新鮮な状態で味わうことができるため、アウトドア愛好者や健康志向の方々に人気があります。

特に、山菜は市場で販売されているものよりも香りが強く、栄養価も高いとされています。また、山を歩くことで適度な運動になり、リフレッシュ効果も期待できるのも魅力の一つです。

さらに、採れたての山菜を天ぷらやお浸しにして食べるのは、春の風物詩とも言えます。家族や友人と一緒に山へ出かけ、季節の味覚を楽しむことは、特別な思い出づくりにもつながります。

楽しむために知っておきたいリスク

しかし、山菜採りには楽しさと同時に、いくつかの注意点があります。事前にリスクを把握し、適切な対策を講じることで、より安全に山菜採りを楽しむことができます。

① 毒草との誤認

山菜とよく似た毒草が存在し、誤って食べてしまうと食中毒や最悪の場合、命に関わることもあります。特に「トリカブト」「ドクゼリ」「スイセン」などは、食用の山菜と間違えやすい毒草として知られています。

✅ 対策

- 山菜図鑑やアプリを活用して事前に確認

- 確信が持てない植物は絶対に口にしない

- ベテランの指導を受けながら採取する

② 虫刺されやマダニ被害

春から夏にかけては、マダニやハチなどの虫が活発になります。マダニに刺されると感染症のリスクがあり、ハチに刺されるとアレルギー反応(アナフィラキシーショック)を起こす可能性もあります。

✅ 対策

- 長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避ける

- 防虫スプレーをこまめに使用

- 帰宅後は服をチェックし、マダニが付着していないか確認

③ 野生動物との遭遇

山菜採りをするエリアには、クマやイノシシ、ヘビなどの野生動物が生息しています。特にクマは春先に冬眠から目覚め、餌を求めて活発に行動するため、遭遇のリスクが高まります。

✅ 対策

- 鈴やラジオを携帯し、音を出しながら歩く

- クマの出没情報を事前に確認

- 万が一遭遇した場合は、慌てずに静かに後退する

④ 急な天候変化と遭難

山は天気が変わりやすく、晴れていても突然の雨や霧で視界が悪くなることがあります。道に迷ってしまうと、遭難のリスクが高まります。

✅ 対策

- 天気予報を事前にチェックし、無理な計画は立てない

- 目印を確認しながら行動し、知らない道には入らない

- 万が一のために地図・コンパス・スマートフォンを携帯

まとめ

山菜採りは、自然の恵みを満喫できる楽しいレジャーですが、リスクを知らずに行動すると危険を伴うこともあります。事前の準備と正しい知識が、安全な山菜採りの鍵となります。適切な対策を講じながら、安全に春の味覚を楽しみましょう!

2. 【毒草との誤認】食べられる山菜と毒草の見分け方

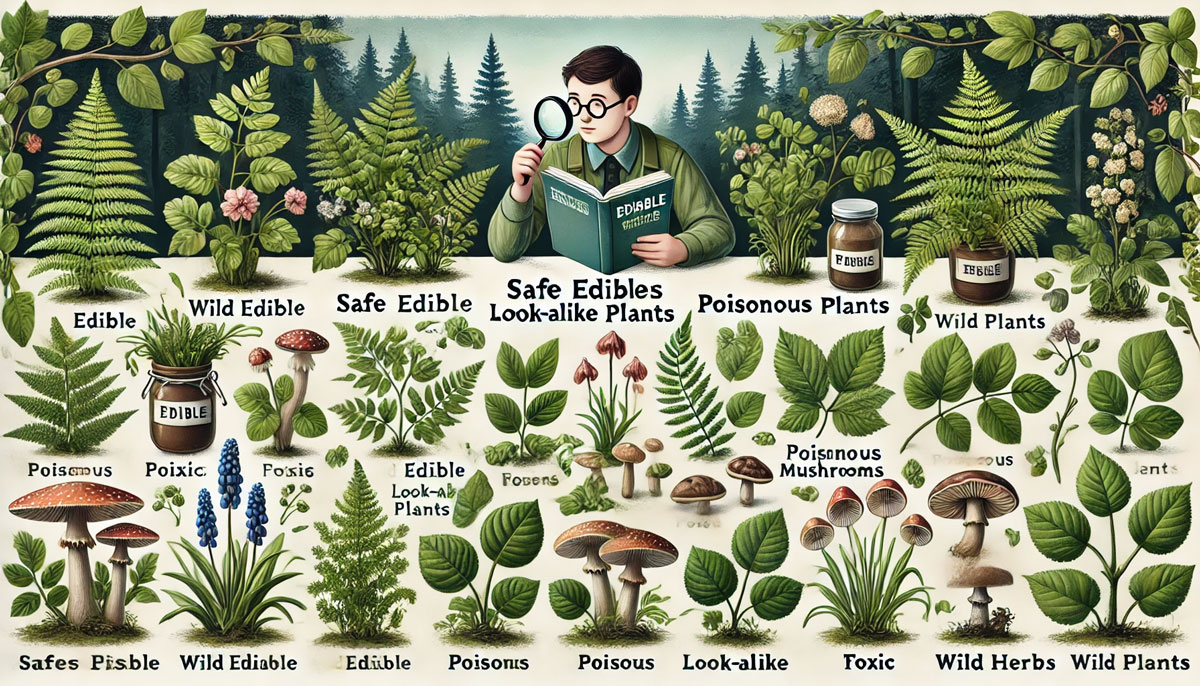

山菜採りは春の楽しみの一つですが、毒草と間違えて食べてしまうリスクがあることを忘れてはいけません。特に初心者の方は、似たような形の植物を見分けるのが難しく、誤食による食中毒のニュースも毎年のように報道されています。

ここでは、間違えやすい毒草と山菜の違いや、安全に見分けるためのポイントを解説します。

代表的な毒草と間違えやすい山菜一覧

下の表は、よく似ている山菜と毒草の代表例です。

| 間違えやすい山菜 | 誤認しやすい毒草 | 見分けるポイント |

|---|---|---|

| ギョウジャニンニク | イヌサフラン | ギョウジャニンニクは「ニンニクのような強い香り」がするが、イヌサフランには香りがない。 |

| ニリンソウ | トリカブト | ニリンソウの葉は「丸みがあり、小葉が5枚」、トリカブトは「ギザギザが深い」。 |

| ノビル | スイセン | ノビルは「球根にネギの香り」があるが、スイセンには香りがない。 |

| ヤマウド | ハシリドコロ | ヤマウドは「セリのような香り」があり、葉がギザギザしているが、ハシリドコロは「無臭で葉がなめらか」。 |

見た目だけで判断すると、毒草を誤って採取してしまう危険があります。必ず「香り・葉の形・茎の特徴」などを総合的にチェックしましょう。

安全に見分けるためのポイント

1. 香りを確かめる

食べられる山菜の多くは、特徴的な香りを持っています。例えば、ギョウジャニンニクやノビルは強いニンニクやネギの香りがしますが、毒草は基本的に無臭です。

✅ 対策: 採取したら、まずは香りを嗅いでみる。香りがないものは食べない。

2. 生えている環境を確認する

毒草と山菜は生えている場所が異なることも多いです。例えば、ギョウジャニンニクは湿った場所を好むのに対し、イヌサフランは乾いた草地に生えることが多いです。

✅ 対策: 事前に山菜の生育環境を調べ、適切な場所で採取する。

3. 図鑑やアプリでチェック

最近はスマホの植物判別アプリも進化しており、カメラで撮影するだけでおおよその判定が可能です。ただし、誤判定の可能性もあるため、複数の情報を照らし合わせることが大切です。

✅ 対策: 「山菜図鑑」「植物判別アプリ」「自治体の注意喚起情報」などを活用する。

確信が持てない場合の対処法

1. 少しでも迷ったら採らない・食べない

山菜採りでは、「これは食べられるのかな?」と不安に感じることもあるでしょう。そんな時は、絶対に口にしないことが基本です。「自信がないものは捨てる」というルールを徹底すれば、誤食のリスクを防げます。

2. 採取後に専門家に確認してもらう

地域の道の駅や直売所では、山菜に詳しい方がいることが多く、相談すれば安全な山菜かどうかを教えてくれることがあります。

3. 一度に大量に食べない

万が一、毒草が混ざっていた場合、大量に食べると症状が重くなります。初めて食べる山菜は、少量から試すのも一つの対策です。

まとめ

山菜採りは楽しい反面、毒草を誤って食べてしまうリスクがあります。「見た目が似ているから大丈夫」と安易に考えず、香り・葉の形・生育環境など、複数のポイントを確認することが大切です。

もし少しでも不安を感じたら、無理せずに採取を控えましょう。安全な山菜採りを楽しんでください!

3. 【虫刺され・マダニ対策】山菜採りの必須対策

山菜採りのシーズンには、さまざまな虫が活発になります。特にマダニ・ハチ・ブユ・蚊などの虫に刺されると、感染症やアレルギー反応を引き起こす可能性があるため注意が必要です。本記事では、山菜採りで遭遇しやすい危険な虫の特徴とリスク、効果的な虫除け対策、刺されたときの応急処置について詳しく解説します。

危険な虫(マダニ・ハチ・ブユ・蚊など)の特徴とリスク

① マダニ(ウイルス感染のリスクあり)

マダニは草むらや低木の葉に潜んでおり、動物や人の皮膚に取り付き吸血します。マダニによる被害で最も注意すべきなのは「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」や「日本紅斑熱」などのウイルス感染です。刺されると強いかゆみや発熱を伴うことがあり、場合によっては重症化することもあります。

② ハチ(スズメバチ・アシナガバチ)

ハチは攻撃性が強く、刺激すると襲ってくることがあります。特にスズメバチに刺されるとアナフィラキシーショック(急性アレルギー反応)を起こす可能性があり、最悪の場合は命に関わることもあります。

③ ブユ(ブヨ)

ブユは小型の吸血昆虫で、刺されると強いかゆみや腫れが長期間続きます。特に湿った草地や水辺に多く生息し、活動が活発になるのは朝夕の時間帯です。

④ 蚊

蚊は単なるかゆみだけでなく、「日本脳炎」や「デング熱」などの感染症を媒介する可能性があります。特に湿度の高い場所では大量に発生するため、しっかりとした対策が必要です。

効果的な虫除け対策と服装

山菜採りの際は、虫刺されを防ぐための服装や対策が重要です。

✅ 服装のポイント

- 長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を最小限にする

- 明るい色の服を着る(ハチは黒色を攻撃対象と認識しやすい)

- ズボンの裾を靴下や長靴の中に入れ、マダニの侵入を防ぐ

✅ 虫除け対策

- ディート(DEET)やイカリジン配合の虫除けスプレーを使用する

- 帽子や首元にタオルを巻いて、刺されやすい部分をガード

- スズメバチ対策として、香水や整髪料などの強い香りを避ける

これらの対策を徹底することで、虫刺されのリスクを大幅に減らせます。

刺されたときの応急処置

① マダニに刺された場合

マダニは無理に引き剥がすと口器が皮膚内に残り、感染症のリスクが高まります。

✅ 対処法

- 無理に引っ張らず、できるだけ速やかに病院へ行く

- どうしても自分で取る場合は、ピンセットで皮膚に近い部分をつかみ、ゆっくり引き抜く

- 傷口を消毒し、数週間は体調の変化に注意

② ハチに刺された場合

ハチに刺されると強い痛みや腫れが生じます。

✅ 対処法

- 速やかに刺された部分から離れる(同じ場所にいると再度襲われる可能性がある)

- 毒を口で吸い出そうとせず、流水で洗い流す

- 冷やして腫れを抑え、異常を感じたらすぐに病院へ

③ ブユや蚊に刺された場合

ブユや蚊の刺し跡は強いかゆみを伴うことがあります。

✅ 対処法

- かかないようにし、氷や冷たいタオルで冷やす

- 市販のかゆみ止めや抗ヒスタミン剤を塗る

- 症状が長引く場合は皮膚科を受診する

まとめ

山菜採りは自然を楽しむ素晴らしいアクティビティですが、虫対策を怠ると危険が伴います。適切な服装と虫除け対策をしっかりと行い、安全に山菜採りを楽しみましょう。また、刺された場合の応急処置を知っておくことで、万が一のときにも冷静に対応できます。事前の準備を万全にして、安心して山へ出かけましょう!

4. 【野生動物との遭遇】クマ・イノシシ・ヘビへの対応策

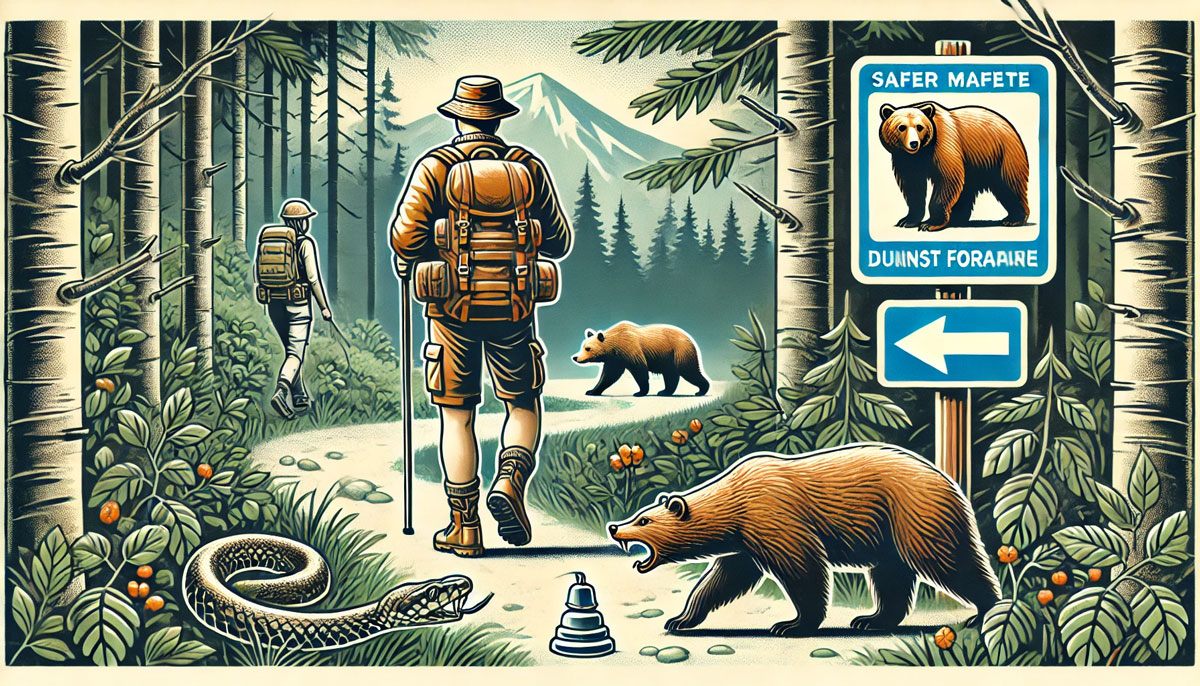

山菜採りの最中に野生動物と遭遇するリスクは決して低くありません。特に山間部では、クマ・イノシシ・毒ヘビなどに出くわす可能性があります。野生動物は本来、人を避ける性質がありますが、誤った行動をとると危険な状況を招くことも。ここでは、遭遇を避けるための対策と、万が一出会ったときの適切な対応方法を解説します。

クマに遭遇しないための予防策と出会ったときの対処法

クマに遭遇しないための予防策

クマは基本的に臆病な動物ですが、食べ物を求めて人里近くに出没することがあります。特に春は冬眠明けで空腹のため、攻撃的になることも。

✅ クマ避けのポイント

- 鈴やラジオを持ち歩き、音を出しながら移動する(クマは音に敏感で、人の存在を察知すると避けることが多い)

- クマの出没情報を事前に確認し、発見情報がある場所には近づかない

- 食べ物の匂いがするものは持ち歩かない(甘い匂いのするお菓子やジュースも要注意)

クマに遭遇したときの対応

もしクマと出会ってしまったら、慌てずに冷静な行動をとることが重要です。

✅ 対応方法

- 慌てて走らない(クマの狩猟本能を刺激し、追いかけられる可能性がある)

- ゆっくりと後ずさりしながら距離をとる

- クマが威嚇してきた場合は、地面に伏せて首を守る

クマ撃退スプレーを持っている場合は、適切な距離(5m以内)で噴射すると効果的です。

イノシシと鉢合わせたときの安全な行動

イノシシは、普段は人間を避けますが、子連れの母イノシシや、追い詰められた場合には攻撃的になります。

✅ イノシシと出会わないための対策

- 早朝や夕方の時間帯は特に警戒する(イノシシの活動時間帯)

- 草むらを歩くときは音を立てる(イノシシも音を嫌う)

イノシシに遭遇したときの対応

✅ 安全な行動

- 目を合わせず、ゆっくり後退する(刺激しないことが最優先)

- 物陰や木の後ろに隠れる(イノシシの突進を回避)

- 走って逃げない(イノシシは時速40kmで走るため、逃げ切るのは不可能)

もし襲われそうになったら、大きな声を出しながら棒などで威嚇し、距離を取るようにしましょう。

毒ヘビ(マムシ・ヤマカガシ)の見分け方と噛まれた場合の処置

山道には、日本の代表的な毒ヘビであるマムシとヤマカガシが生息しています。どちらも毒を持っており、噛まれると腫れや痛みを伴います。

マムシとヤマカガシの見分け方

| 特徴 | マムシ | ヤマカガシ |

|---|---|---|

| 体長 | 50~80cm | 80~150cm |

| 色・模様 | 茶色の斑点 | 赤・黄色・黒の模様 |

| 生息地 | 山林、田畑 | 水辺や湿地 |

| 性格 | 攻撃的 | おとなしいが、危険を感じると反撃 |

マムシは体が短く太めで、落ち葉の上にいると発見しにくいことがあります。一方、ヤマカガシは毒を持っていますが、比較的おとなしい性格です。

ヘビに噛まれた場合の処置

万が一、マムシやヤマカガシに噛まれた場合は、速やかに適切な対処をすることが大切です。

✅ 応急処置

- 安静にし、噛まれた部分を動かさない(毒の拡散を防ぐ)

- 傷口を心臓より低い位置に保つ

- 傷口を強く締め付けない(血流を止めると毒素が集中する可能性がある)

- すぐに医療機関へ行く(できれば噛んだヘビの写真を撮る)

絶対にやってはいけないこと!

🚫 口で毒を吸い出さない(毒が口の粘膜から吸収される危険がある)

🚫 傷口を切開しない(感染のリスクが高まる)

まとめ

山菜採りの際に野生動物に遭遇する可能性はゼロではありません。正しい知識と適切な行動を知っておくことで、危険を回避し、安全に楽しむことができます。クマ・イノシシ・ヘビと遭遇しないための予防策を徹底し、万が一の際の対処法を覚えておきましょう!

5. 【急な天候変化】遭難を防ぐための準備と対応

山菜採りをしていると、急な天候変化に遭遇することがあります。山の天気は平地とは異なり、突然の雨や霧、気温の急低下などが起こりやすく、それによって視界が悪くなり道に迷ったり、低体温症の危険にさらされたりすることもあります。事前の準備と適切な対応を知っておくことで、安全に山菜採りを楽しむことができます。ここでは、天気の変化を見極めるポイント、持ち物チェックリスト、万が一の遭難時の対処法について解説します。

天気の変化を見極めるポイント

山では、天候の変化を素早く察知し、適切な判断を下すことが重要です。以下の兆候が見られたら、すぐに行動を見直しましょう。

✅ 悪天候の前兆

-

雲の変化

- 山の上に「黒い雲」がかかる → 雨の可能性が高い

- もくもくと急に発達する「積乱雲」 → 雷雨の前兆

-

風の変化

- 急に冷たい風が吹き始める → 天候悪化のサイン

-

湿度の上昇

- じめじめとした空気を感じる → 雨が近い可能性

-

動物や虫の行動

- 鳥が低く飛ぶ、虫の活動が活発になる → 雨の兆候

これらの変化を感じたら、無理をせず早めに下山する判断をしましょう。

持ち物チェックリスト(レインウェア・防寒具・非常食など)

天候の変化に対応できる持ち物を準備することで、安全性が大きく向上します。天気が良くても、最低限の装備は必ず持参しましょう。

✅ 必携アイテム一覧

| アイテム | 理由・役割 |

|---|---|

| レインウェア(上下) | 急な雨や冷え込みを防ぐ |

| 防寒具(フリース・ウィンドブレーカー) | 気温の低下に備える |

| 帽子・手袋 | 体温の低下を防ぐ |

| 非常食(チョコ・ナッツ・エネルギーバー) | エネルギー補給、長時間の待機に備える |

| 飲料水(500ml以上) | 脱水症状を防ぐ |

| 地図・コンパス・GPSアプリ | 道に迷ったときに役立つ |

| ライト(ヘッドライト推奨) | 暗くなったときの移動用 |

| ホイッスル | 遭難時の救助信号として使う |

| ファーストエイドキット | 怪我や体調不良の応急処置 |

特にレインウェアは、突然の雨や低体温症を防ぐために必須のアイテムです。折りたたみ傘では風雨を防ぎきれないため、必ず専用のレインウェアを用意しましょう。

迷子・遭難したときの冷静な対処法

万が一道に迷ったり、遭難してしまった場合は、パニックにならずに冷静な行動を取ることが重要です。

✅ 遭難時の対応ステップ

-

むやみに動かない

- 動き回ると体力を消耗し、さらに道に迷う可能性が高くなる。

-

現在地を確認する

- スマホのGPSアプリ(YAMAPやGoogleマップ)を活用。

- 目印になる「登山道の標識」や「川・尾根」などを確認。

-

助けを呼ぶ

- **携帯電話で110番(警察)または119番(消防)**へ連絡。

- 電波がない場合は、ホイッスルや大きな声で助けを求める。

-

体温を維持する

- レインウェアや防寒具を着て、体を冷やさない。

- 雨や風を避けるため、木の根元や岩陰で待機。

特に低体温症になると、判断力が鈍り危険が増すため、防寒対策は最優先です。

まとめ

山の天候は予測が難しく、急な雨や霧が遭難の原因になることもあります。天気の変化を見極め、適切な装備を整えることで、リスクを大幅に減らせます。万が一迷った場合は、冷静に対応し、安全を確保しましょう!

6. 【山菜採りの基本ルールとマナー】安全に楽しむために

山菜採りは自然の恵みを楽しめる素晴らしいアウトドア活動ですが、適切なルールやマナーを守らなければ、トラブルや環境破壊につながることもあります。他の人や自然に配慮しながら、安全に山菜採りを楽しむために知っておきたい基本ルールを紹介します。

立ち入り禁止エリアや私有地に注意

山菜採りをする際にまず注意すべきなのは、その場所が 立ち入り可能なエリアかどうかです。

山に入る前に確認すべきポイント

✅ 私有地かどうかを確認する

- 日本の山の多くは個人や企業が所有する 私有地 です。無断で立ち入ると 不法侵入 になり、トラブルの原因となるため注意が必要です。

- 事前に 地元の自治体や看板の案内を確認 し、許可のないエリアには立ち入らないようにしましょう。

✅ 保護区域や国立公園では採取禁止の可能性

- 一部の 自然保護区域や国立公園 では、山菜採りが禁止されていることがあります。

- これらの地域では、生態系のバランスを保つために厳しく規制されているため、ルールを守ることが大切です。

根こそぎ採らない!持続可能な採取方法

山菜は 毎年自然に再生する貴重な資源 ですが、無計画な採取が続くと、その地域の山菜が減少し、長期的に楽しめなくなってしまいます。

山菜採りで守るべき3つのルール

✅ 1. 必要な分だけ採る

- 「せっかくだから」と 大量に採取しすぎない ようにしましょう。

- 自然の循環を守るため、来年も楽しめる量を意識することが大切です。

✅ 2. 根を残して採取する

- 山菜の多くは根が残っていれば翌年も再生します。

- 特にワラビやゼンマイなどは 根元からすべて抜かず、芽を少し残しておく ことが重要です。

✅ 3. 小さい芽や成長途中の山菜は残す

- まだ十分に成長していない山菜は、翌年の繁殖のために残しておきましょう。

- 「大きく育ったものだけを採る」のが持続可能な山菜採りのポイントです。

山でのゴミ処理と環境保全のマナー

山菜採りの際に ゴミを放置すると、環境破壊や野生動物の被害につながる ため、ルールを守ることが大切です。

山菜採りで気をつけるゴミのマナー

✅ 持ち込んだゴミは必ず持ち帰る

- ビニール袋、ペットボトル、お弁当の包装など すべて持ち帰るのが基本 です。

- 「落ち葉の中に捨てれば自然に還る」という考えはNG! 分解されるまでに何年もかかるものがあります。

✅ タバコのポイ捨て禁止!火の扱いに注意

- 山火事の原因になり得るため、 タバコの吸い殻は必ず持ち帰る ようにしましょう。

- 特に乾燥した時期は 火の取り扱いに十分注意 してください。

✅ 野生動物にエサを与えない

- 人間の食べ物に慣れてしまった野生動物は、人里に降りてくるようになり、結果的に 駆除されるリスク が高まります。

- 野生動物のためにも 食べ物を捨てたり、餌付けをしないことが重要 です。

まとめ

山菜採りを安全に楽しむためには、 自然や他の人への配慮が欠かせません 。山のルールを守り、持続可能な方法で採取することで、長く山菜採りを楽しむことができます。

立ち入り禁止エリアを避け、根こそぎ採らず、ゴミを持ち帰る。この3つのポイントを守ることが、安全で楽しい山菜採りの秘訣です。自然への感謝を忘れず、マナーを守って山菜採りを楽しみましょう!

7. 【まとめ】安全対策を万全にして楽しい山菜採りを!

山菜採りは、自然の中でリフレッシュしながら季節の味覚を楽しめる素晴らしい活動です。しかし、毒草の誤認、虫刺され、野生動物との遭遇、急な天候変化などのリスク を理解し、事前に対策を講じることが、安全に楽しむための鍵となります。ここでは、これまで紹介してきた安全ポイントをおさらいし、初心者でも安心して山菜採りを楽しめるコツをまとめました。

山菜採りのリスクを知り、安全に楽しむポイントをおさらい

1. 毒草と間違えないために

✅ 似た毒草を事前に学び、確実に食べられるものだけを採取する

✅ 不安がある場合は食べない!専門家の意見を参考にする

2. 虫刺され・マダニ対策

✅ 長袖・長ズボンを着用し、防虫スプレーを活用する

✅ 帰宅後はマダニの付着をチェックし、刺された場合は無理に引き抜かず病院へ

3. 野生動物との遭遇を避ける

✅ クマ避けの鈴をつける、音を出しながら行動する

✅ イノシシに遭遇したら、刺激せずゆっくり後退する

4. 急な天候変化に備える

✅ 事前に天気予報をチェックし、レインウェアや防寒具を準備

✅ 遭難しないように、地図・コンパス・スマートフォンを活用する

5. 環境保護とマナーを守る

✅ 私有地や保護区域に立ち入らない

✅ 根こそぎ採らず、持続可能な採取を心がける

✅ ゴミは必ず持ち帰り、山を汚さない

初心者でも安心して山菜採りを楽しむために

「初めての山菜採りで不安…」という方も、基本的な準備をしておけば安心です。

初心者が押さえるべきポイント

- ベテランと一緒に行く

→ 経験者の知識を学べば、安全に山菜採りができる! - ガイドツアーに参加する

→ 山菜の知識や採取ルールをプロから学べるので安心。 - 山菜図鑑やアプリを活用する

→ 採取したものが食べられるか、その場で確認可能。 - 必要な装備をしっかり準備する

→ 長袖・長ズボン、軍手、レインウェア、非常食などを持参。

まとめ

山菜採りは、正しい知識と準備があれば、誰でも安全に楽しめるアクティビティです。ルールとマナーを守りながら、安全対策を万全にすることが大切 です。

事前の準備と注意を徹底し、自然の恵みを存分に味わいながら、安全で楽しい山菜採りを満喫しましょう!