「山菜採りを楽しみたいけれど、環境への影響が気になる…」そんな不安はありませんか?自然の恵みを味わいながら、未来の世代にも豊かな山菜を残す方法を知りたい方へ、本記事では【持続可能な山菜採りの実践法】を詳しく解説します。

「三分の一ルール」や「エコな調理法」「フードロスを減らす工夫」など、すぐに実践できる知識が満載。初心者でも安心して楽しめる方法を学び、【山と共生する山菜ライフ】を始めてみませんか?

自然と共生する持続可能な楽しみ方

四季折々の自然を感じながら楽しめる山菜採り。日本では古くから春の訪れを告げる風物詩として親しまれています。しかし、近年では 過剰採取 や 環境破壊 の影響で、一部の地域では山菜の減少が問題となっています。本記事では、山菜採りの魅力とその環境への影響を知り、持続可能な方法で楽しむためのポイントを紹介します。

山菜採りの魅力と環境への影響

1. 山菜採りの魅力とは?

山菜採りは、ただのレジャーではなく、自然とのふれあい や 伝統文化 の継承にもつながる大切な活動です。

✅ 春の訪れを感じられる

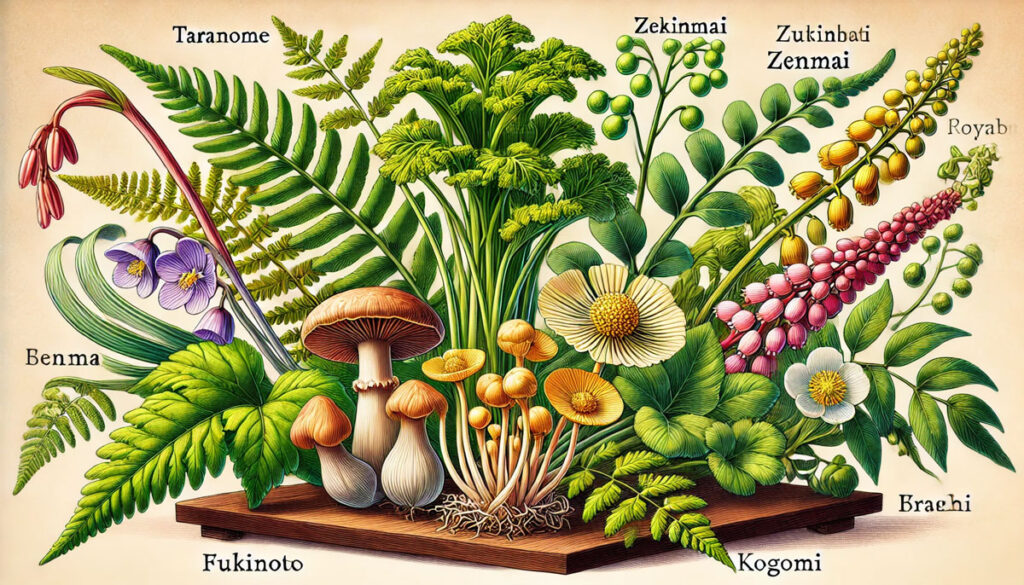

フキノトウ、タラの芽、コシアブラなど、春の山菜は季節の変化を実感させてくれます。

✅ 健康的な食生活をサポート

山菜はビタミンやミネラルが豊富で、特にポリフェノールや食物繊維が多く含まれています。これにより、免疫力向上や腸内環境の改善にも役立ちます。

✅ レジャーとしての楽しみ

家族や友人と一緒に自然の中で活動することで、ストレス解消やリフレッシュにもなります。

2. 環境への影響とは?

しかし、無計画な山菜採りは自然に悪影響を与える可能性があります。

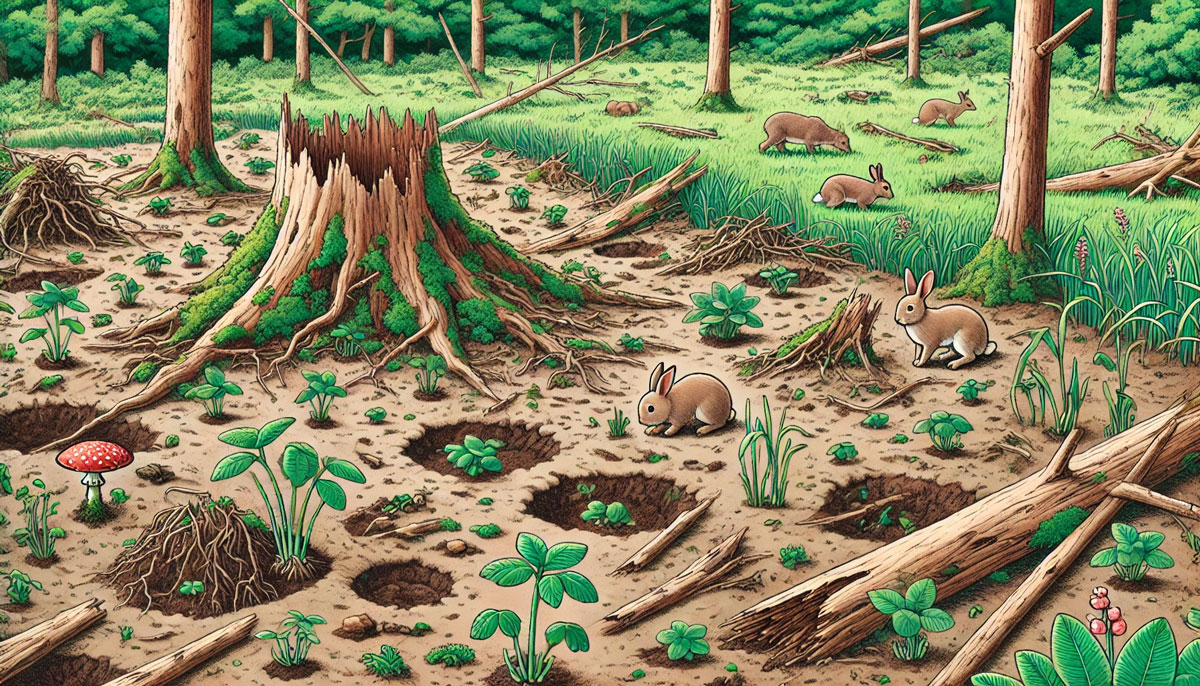

⚠ 過剰採取による生態系の変化

山菜は、動物たちの食糧でもあり、生態系のバランスに欠かせない存在です。特に根こそぎ採る行為は、次の年の成長を妨げ、山菜の数が年々減少する原因となります。

⚠ 土壌や森林環境へのダメージ

山に踏み入ることで、土壌が傷つき、山の保水力が低下することもあります。特に人気のある山菜スポットでは、踏み固められた地面が回復しにくくなることも指摘されています。

持続可能な方法で山菜を楽しむ意義

自然と調和しながら山菜採りを楽しむためには、環境への配慮 が欠かせません。ここでは、持続可能な山菜採りを実践するためのポイントを紹介します。

1. 「三分の一ルール」を守る

採る量は全体の 3分の1程度 にとどめ、残りは次世代のために残しましょう。

2. 根こそぎ採らない

タラの芽やコシアブラなどは、枝を切りすぎると木が枯れる原因になります。新しい芽が育つように、一部だけ残す 工夫をしましょう。

3. 法律・地域ルールを守る

一部の山菜(ワラビなど)は、自治体によって採取が制限されている場合があります。また、国立公園などの 自然保護区では採取が禁止 されているため、事前に確認しましょう。

4. ゴミを出さず、持ち帰る

山菜採りの際に出たゴミは、必ず持ち帰るようにしましょう。特に、ビニール袋やペットボトルは自然に分解されにくく、環境に悪影響を与えます。

5. 地元の農産物も積極的に活用する

もし大量に山菜を採る必要がない場合は、地元の直売所や道の駅で購入するのも一つの方法です。これにより、地域の生産者を支援しながら、持続可能な消費につなげることができます。

まとめ|未来につなぐ山菜ライフ

山菜採りは、日本の伝統的な食文化の一つであり、自然と共に生きる楽しさを実感できる貴重な体験です。ただし、無計画な採取は自然環境に影響を与え、次世代にその恩恵を残すことができなくなる可能性があります。

適切な方法で山菜採りを楽しむことで、私たちの暮らしと自然のバランスを守ることができます。ぜひ、持続可能な視点を持って、自然と共生する山菜ライフを楽しんでみてください。

過剰採取が自然に与える影響とは?

山菜採りは、日本の四季を感じながら自然と触れ合える魅力的な活動ですが、近年 過剰採取 の問題が深刻化しています。特に、人気のある山菜が 乱獲 されることで、山の生態系に悪影響を及ぼすケースが増えています。本記事では、山菜の過剰採取が環境に与える影響と、持続可能な採取のバランスについて詳しく解説します。

山菜の乱獲が生態系に与えるダメージ

1. 山菜の減少と生態系の崩壊

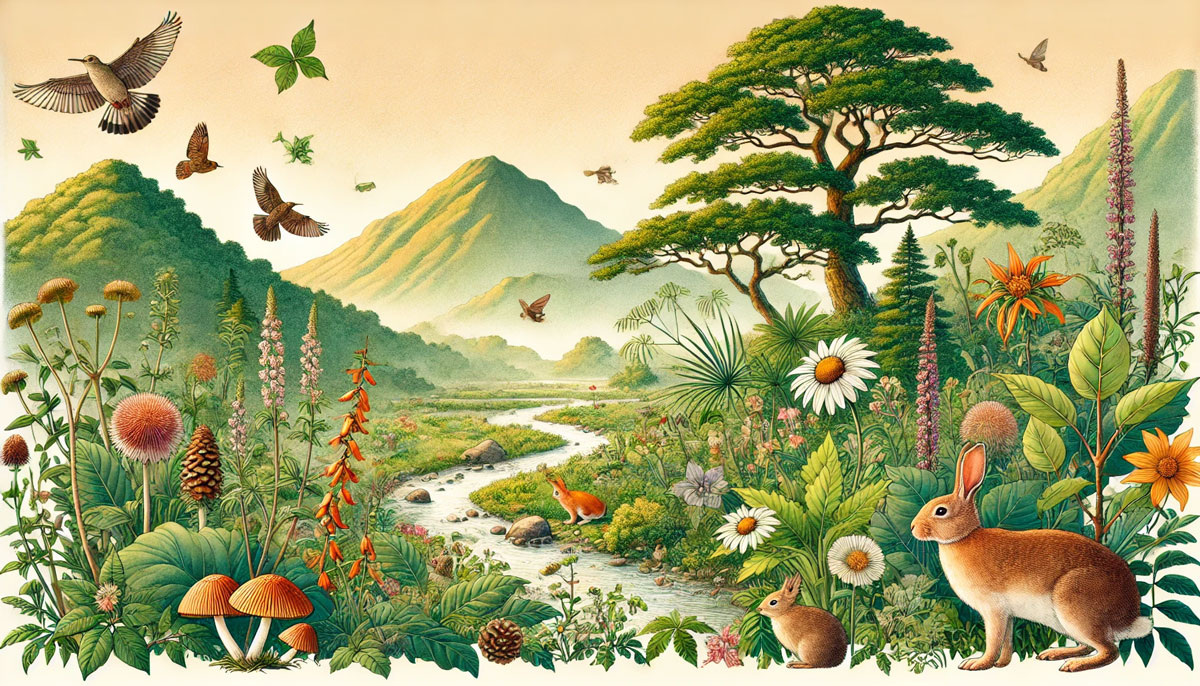

山菜は動物たちの食糧であり、山の生態系を支える大切な存在です。しかし、無計画な採取によって山菜が減少すると、次のような問題が発生します。

✅ 動物の食糧不足

シカやクマなどの野生動物も、山菜を食べることで栄養を摂取しています。山菜が減ることで、これらの動物がエサを求めて人里に降りてくることが増え、人間とのトラブルにつながることもあります。

✅ 土壌の劣化と山の保水力の低下

山菜の根は、土壌を安定させる役割を果たしています。根こそぎ採取されると、土が流れやすくなり、大雨時の土砂崩れのリスクが高まるといった影響が出る可能性があります。

✅ 植物の多様性の喪失

山菜の採取が集中することで、一部の植物が激減し、山の生態系が単調化する恐れがあります。結果として、他の植物や昆虫にも影響を与え、生物多様性の低下につながります。

地域の生態系と持続可能な採取のバランス

1. 適切な採取ルールを守ることの重要性

自然環境と共生しながら山菜採りを楽しむためには、以下のポイントを意識することが大切です。

✅ 「三分の一ルール」を守る

山菜の採取量を 全体の3分の1程度にとどめ、残りを次世代のために残すことが重要です。

✅ 根を残して採取する

タラの芽やコシアブラなどの木本類は、根や幹を傷つけると枯れてしまう可能性があります。枝の一部を残すように採取しましょう。

✅ 地域のルールを確認する

国立公園や保護区域では、山菜採取が禁止されている場合があります。また、地元の人々が伝統的に管理している山もあるため、事前に確認することが大切です。

2. 山菜採りの影響をデータで見る

以下のグラフは、過去20年間で特定の山菜(ワラビ、ゼンマイ、コシアブラ)の自生量がどのように変化したかを示しています。

📊 「山菜の自生量推移(2000年~2020年)」

👉 ポイント

- 2000年と比べて、ワラビやゼンマイの自生量は 約30%減少。

- 採取が集中する地域では、特にコシアブラの減少が顕著。

- 人があまり立ち入らない山では、比較的安定している傾向がある。

※ グラフの詳細は地域ごとの調査によるため、個別の状況は異なります。

まとめ|山菜採りを未来へつなぐために

山菜採りは、自然と触れ合いながら旬の恵みを楽しめる素晴らしい文化ですが、無計画な採取が続けば、未来の世代はその楽しみを失うかもしれません。

持続可能な方法で山菜採りを実践することで、山の生態系を守りながら、これからも山菜の恵みを楽しむことができます。一人ひとりが意識を持ち、適切なルールを守ることが、豊かな自然を未来へ引き継ぐ第一歩です。

環境に優しい山菜採りの5つのルール

山菜採りは、春の訪れを感じる日本の伝統的な楽しみの一つですが、近年、過剰採取 や 環境破壊 の影響で、一部の山菜が減少しつつあります。持続可能な方法で山菜採りを続けるためには、自然と共生するルールを守ることが大切です。今回は、環境に優しい山菜採りの5つのルールを紹介します。

1. 必要以上に採らない|「三分の一ルール」とは?

山菜採りをする際、つい多く採りたくなってしまいますが、必要以上に採ると、翌年以降の成長に影響を与えてしまいます。

そのため、推奨されているのが**「三分の一ルール」** です。

✅ 三分の一ルールとは?

1つのエリアに山菜が10株ある場合、採取は3株までにとどめる という考え方です。

このルールを守ることで、来年以降も山菜が育ち続ける環境を保つ ことができます。また、他の採取者や動物たちのために山菜を残すことにもつながります。

2. 根こそぎ採らない|次世代に残すための工夫

山菜には、根から採ると翌年以降生えなくなる種類が多くあります。特に、タラの芽やコシアブラなどは、根や幹を傷つけると枯れてしまうため注意が必要です。

🌱 持続可能な採取のコツ 🌱

✅ ハサミやナイフを使用する

手で無理に引き抜くのではなく、適切な道具を使い、芽や茎の一部だけを切る ようにしましょう。

✅ 新芽を残す

全ての芽を採ってしまうと、木が枯れてしまいます。1本の木から採る量を減らし、新芽を残すようにすることが大切です。

3. 禁止区域や保護区域に注意する

山菜採りが禁止されている地域 や 特定のルールがある地域 では、無許可での採取は絶対に避けましょう。

✅ 国立公園や自然保護区では採取禁止

多くの国立公園や保護区では、生態系保護のために山菜採りが禁止されています。事前に自治体のウェブサイトなどで確認しましょう。

✅ 地元の規制をチェック

山によっては、地域住民が管理しながら育てているケースもあります。勝手に採取せず、地元のルールを尊重しましょう。

📌 事前チェックのポイント

🔹 役所や観光案内所の情報を確認する

🔹 「立入禁止」「採取禁止」の看板を見逃さない

🔹 地元の人に聞いてルールを守る

4. ゴミを出さない&持ち帰る

山菜採りの際に出るゴミが、自然環境を汚染する大きな原因 になっています。特に、ビニール袋やペットボトルは分解されるのに長い時間がかかるため、絶対に放置しないようにしましょう。

✅ 持ち帰るべきゴミの例

- 飲み物の空き容器

- お菓子や弁当の包装

- 使い捨てカイロ(山では分解されない)

✅ 「持ち帰るだけ」ではなく、周囲のゴミも拾う

自分が出したゴミを持ち帰るのは当然ですが、山に落ちているゴミを見つけたら拾う という意識も大切です。

美しい自然を守るために、私たち一人ひとりができることを実践しましょう。

5. 地域のルールを守り、地元と共生する

山菜が豊富にある地域では、地元の人々が管理しながら採取しているケース も多くあります。そのため、外部の人が自由に採ることで、地元の人々の生活に悪影響を与えることもあります。

✅ 地元の直売所や道の駅を活用する

山菜を採るのではなく、地元で採れた山菜を購入する のも、地域経済を支える方法の一つです。

✅ 私有地や農地には勝手に入らない

勝手に入るとトラブルになるため、事前に許可を取るか、地元のルールを確認しましょう。

🌍 地域との共生が未来の山菜採りを守る 🌍

- ルールを守ることで、長く山菜採りを楽しめる

- 地域と協力すれば、山菜文化を次世代につなげられる

まとめ|未来へつなぐ山菜採り

環境に優しい山菜採りを実践することで、私たちの大切な自然を守りながら、次の世代にもこの文化を残すことができます。

持続可能な山菜採りを実践するために、5つのルールを守りながら、自然と共生する楽しみ方を心がけましょう。

✅ 5つのルールのおさらい

1️⃣ 必要以上に採らない|三分の一ルールを守る

2️⃣ 根こそぎ採らない|新芽を残して採取する

3️⃣ 禁止区域や保護区域に注意する

4️⃣ ゴミを出さない&持ち帰る

5️⃣ 地域のルールを守り、地元と共生する

こうした心がけが、未来の山菜採りを守る第一歩になります。自然に感謝しながら、持続可能な方法で山菜を楽しみましょう!

持続可能な山菜ライフの楽しみ方

山菜採りを楽しんだ後、せっかくの自然の恵みを無駄なく、美味しく活用したいものです。持続可能な山菜ライフを実践するために、エコな調理法や保存方法を工夫し、次世代にも伝えていくことが大切です。この記事では、環境に優しく、フードロスを減らす方法を紹介します。

山菜を美味しく食べるエコな調理法

山菜は新鮮なうちに食べるのが一番美味しいですが、エコな調理法 を取り入れることで、エネルギー消費を抑えながら美味しくいただけます。

1. 下処理をシンプルに

山菜の苦みやアクを取り除くために、茹でることが多いですが、過剰に茹でると栄養が流出してしまいます。できるだけ少ない湯量で短時間で茹でるのがポイントです。

✅ エコな下処理のコツ

- フキやワラビは、蒸し茹で にすると水の使用量を削減できる

- タラの芽やコシアブラは、そのまま素揚げ で香りを活かす

- ゼンマイやコゴミは、塩もみ してから軽く湯通しすると水を節約できる

2. 余った山菜を活用するレシピ

山菜は、一度に食べきれないこともあります。そんな時は、保存しやすい料理にアレンジしましょう。

🌿 エコな山菜レシピ 🌿

✅ 山菜味噌 → 余ったワラビやゼンマイを味噌と炒め、保存可能に!

✅ 山菜ピクルス → 酢漬けにすることで長期保存OK!

✅ 山菜ふりかけ → 細かく刻んで乾燥させると、ご飯のお供に

山菜を無駄なく使うことで、フードロス削減にも貢献できます!

山菜の保存と活用|フードロスを減らす工夫

山菜は採ってから時間が経つと鮮度が落ちやすいため、適切な保存が大切です。

1. 長持ちさせる保存方法

✅ 冷蔵保存(1週間程度)

- 湿らせた新聞紙に包み、ビニール袋に入れて野菜室へ

✅ 冷凍保存(1か月以上)

- 軽く湯通しして冷水にとり、水気をしっかり切ってから冷凍

✅ 乾燥保存(半年以上)

- ゼンマイやワラビは、茹でてから天日干しで保存食に

2. 余った山菜の有効活用

食べきれなかった山菜は、料理に再活用するだけでなく、堆肥(たいひ) にして再び自然に還すのも一つの方法です。特に、食べられない部分を堆肥にすれば、家庭菜園やガーデニングにも活かせます。

✅ 簡単な山菜堆肥の作り方

- 食べられない山菜の茎や根を小さく刻む

- 土と混ぜ、数週間発酵させる

- 完成した堆肥を家庭菜園に活用

フードロスを減らしながら、自然のサイクルを活かすことができます!

未来へつなぐ!子どもと楽しむ山菜採り

山菜採りは、家族で楽しめるアクティビティの一つです。特に、子どもと一緒に体験することで、自然への関心を育むことができます。

1. 子どもと山菜採りをするメリット

✅ 自然と触れ合いながら学べる

✅ 食育につながる(食べ物の大切さを理解できる)

✅ アウトドア体験として楽しめる

2. 子どもと山菜採りを楽しむコツ

✅ 簡単に見つかる山菜を選ぶ

初心者でもわかりやすいフキやタラの芽などがオススメ。

✅ 危険な植物と見分ける練習をする

毒のある山菜(トリカブトなど)と似ている種類もあるため、見分け方を教えることが大切です。

✅ 採取ルールを教える

「三分の一ルール」や「根こそぎ採らない」など、環境に配慮した採り方を実践させましょう。

子どもと一緒に山菜採りをすることで、未来へとつながる持続可能なライフスタイルを学べます。

まとめ|持続可能な山菜ライフを実践しよう

山菜採りを楽しんだ後も、エコな調理法や保存方法を工夫し、無駄なく活用することで、環境への負担を減らすことができます。また、子どもと一緒に山菜採りを楽しむことで、自然との共生 を次世代に伝えていくことができます。

✅ 持続可能な山菜ライフのポイント

1️⃣ 山菜をシンプル&エコに調理する

2️⃣ 保存方法を工夫し、フードロスを削減する

3️⃣ 子どもと一緒に山菜採りを楽しみ、未来へ伝える

持続可能な山菜ライフを実践し、自然の恵みを長く楽しみましょう!

自然と共生する山菜採りで未来を守ろう

山菜採りは、私たちの暮らしに季節の恵みをもたらしてくれる伝統的な文化のひとつです。しかし、近年では 過剰採取 や 環境破壊 による山菜の減少が問題となっています。これからも山菜採りを楽しむためには、持続可能な方法で自然と共生する意識が大切です。本記事では、SDGsの視点から山菜採りを考え、一人ひとりができる取り組みについて紹介します。

SDGsの視点で考える、これからの山菜採り

1. SDGsと山菜採りの関係

国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)の中には、山菜採りと深く関わる目標がいくつかあります。

✅ 目標12:「つくる責任 つかう責任」

- 過剰採取を防ぎ、次世代のために資源を守る

✅ 目標15:「陸の豊かさを守ろう」

- 生態系を保全し、山の資源を持続可能な形で利用する

このように、山菜採りは 自然との関わりを大切にしながら楽しむことが求められる活動 なのです。

2. 山菜採りにおける具体的なSDGsアクション

SDGsの観点から考えた場合、山菜採りを持続可能にするためには 以下のポイント を意識することが重要です。

✅ 「三分の一ルール」を守る

山菜を全て採らず、3分の1は残しておく ことで、翌年以降も山菜が生育しやすくなります。

✅ 根こそぎ採らない

特にタラの芽やコシアブラなどの木本類は、適切な採取方法を守らないと枯れてしまう ため注意が必要です。

✅ 地元のルールを確認する

国立公園や保護区域では、山菜採りが制限されていることがあります。事前に自治体のルールを確認しましょう。

これらの行動を意識することで、私たちの世代だけでなく未来の世代にも自然の恵みを残すことができます。

一人ひとりができることを実践しよう

持続可能な山菜採りを実現するためには、 一人ひとりの意識と行動 が不可欠です。

1. 環境に優しい採取方法を守る

適切な採取方法を守ることで、山菜の成長を妨げず、次の世代に残すことができます。

✅ 採る量を決めて、必要な分だけ持ち帰る

✅ 動物の食糧となる山菜も考慮し、一部を残す

✅ 山菜採りの際に踏み荒らさないよう、山道を外れすぎない

2. 山菜を無駄なく活用する

せっかく採った山菜を無駄にしないことも大切です。

✅ 食べきれない分は、冷凍や乾燥保存する

✅ 余った山菜を使った料理や加工品(味噌漬け・ふりかけなど)を作る

✅ 食べられない部分は堆肥化し、自然に還す

3. 山菜採りを通じて環境意識を広める

山菜採りの文化を未来に残すためには、周囲の人々と意識を共有することも大切 です。

✅ 家族や子どもと一緒に山菜採りをしながら、自然の大切さを伝える

✅ 地域のイベントやワークショップに参加し、正しい採取方法を学ぶ

✅ SNSやブログで、持続可能な山菜採りの魅力を発信する

一人ひとりの小さな行動が、大きな未来へとつながります。

まとめ|未来のために、自然と共生する山菜採りを実践しよう

山菜採りは、日本の豊かな自然と深く結びついた文化です。しかし、乱獲や環境破壊が進めば、私たちの子どもや孫の世代は、今のように山菜を楽しむことができなくなるかもしれません。

持続可能な山菜採りを実践することで、未来の世代にもこの素晴らしい文化を引き継ぐことができます。

✅ 持続可能な山菜採りのためにできること

1️⃣ 「三分の一ルール」を守り、必要以上に採らない

2️⃣ 根こそぎ採らず、山菜の成長を妨げない

3️⃣ 地域のルールを確認し、禁止区域では採取しない

4️⃣ 採った山菜を無駄なく活用し、フードロスを減らす

5️⃣ 周囲の人と意識を共有し、持続可能な山菜文化を広める

こうした一人ひとりの行動が、未来の山菜採りを守る第一歩 となります。

自然に感謝しながら、持続可能な方法で山菜を楽しみましょう!