「山菜を使った料理に挑戦したいけど、何を作ればいいかわからない」「山菜をもっと身近に楽しみたい」とお悩みではありませんか?本記事では、日本各地の山菜を使った郷土料理や簡単レシピを紹介。さらに、採取体験ができるスポットやお取り寄せ情報も満載です。山菜初心者でも手軽に楽しめる内容となっています。この記事を読めば、山菜の魅力を存分に味わい、日本の豊かな食文化を再発見できます!

山菜の魅力とは?四季を感じる自然の恵み

日本には四季があり、自然の移ろいとともに食材も変化します。その中でも「山菜」は、春を告げる食材として古くから親しまれてきました。山の斜面や谷あいに自生する山菜は、自然の恵みそのものです。その魅力を紐解きながら、私たちの食文化との関係を探ってみましょう。

山菜の特徴と季節ごとの種類

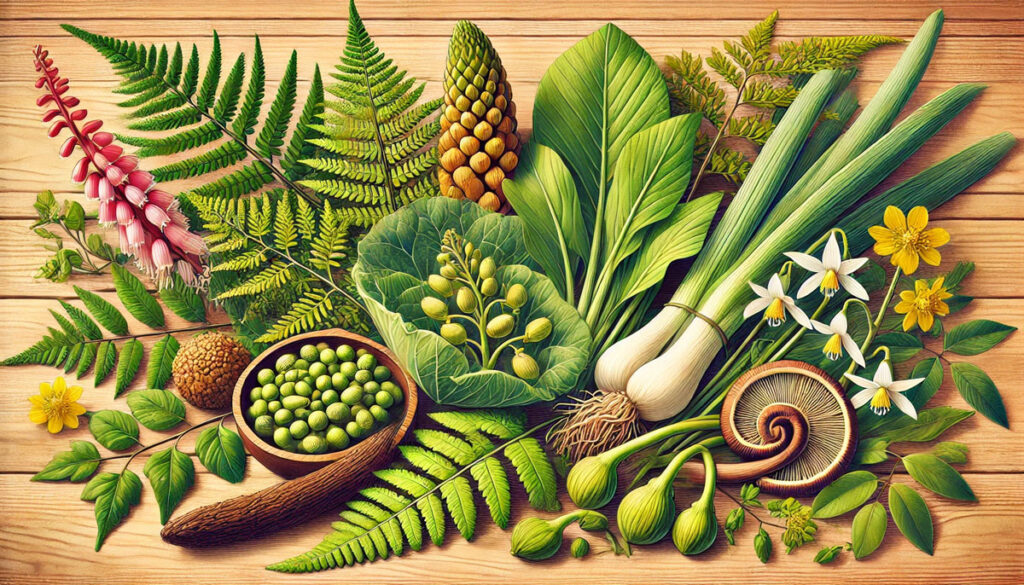

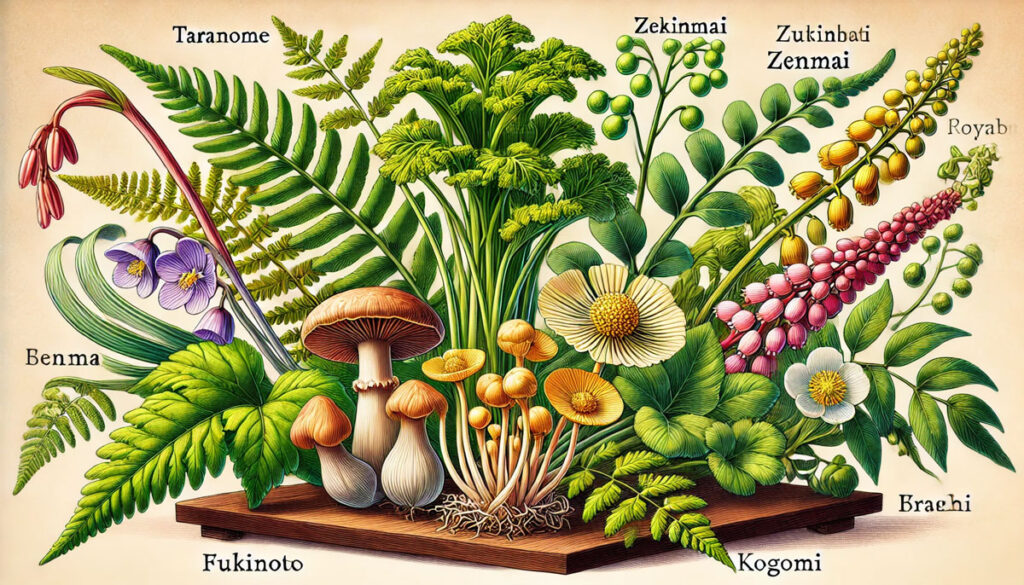

山菜は、地域や季節によってその種類が豊富です。代表的なものとして、「タラの芽」「こごみ」「わらび」「行者にんにく」などが挙げられます。それぞれが持つ独特の風味や食感は、他の野菜では味わえない特別なものです。たとえば、春に採れるタラの芽は、ほろ苦さと爽やかさを兼ね備えた絶品の食材です。また、こごみの滑らかな食感は、シンプルな調理法でも十分に楽しめると人気があります。

季節ごとの山菜の収穫時期は以下の通りです:

- 春(3~5月):タラの芽、こごみ、ふきのとう

- 初夏(6~7月):わらび、ぜんまい

- 秋(9~11月):イタドリ、ミズナ

これらの山菜は「旬の食材を味わう」という、日本の食文化を象徴する存在でもあります。旬の時期にしか味わえない山菜を採り、調理し、食卓で楽しむことは、季節感を存分に味わう体験となるのです。

日本人の食文化における山菜の位置づけ

山菜は、昔から日本人の食文化に根付いてきた食材の一つです。特に保存食としての役割は重要で、天日干しや塩漬けにして冬場の貴重な栄養源として活用されてきました。近年では、新鮮な山菜をそのまま味わう楽しみが注目されていますが、山菜を乾燥させた「干しわらび」や「ぜんまいの干物」などは、今でも人気のある伝統的な加工品です。

また、山菜には独特の苦みや香りがありますが、それが逆に「日本料理の繊細さ」を引き立てます。例えば、春の定番である「ふきのとうの天ぷら」は、苦味を衣が包み込みながらも、食材の風味を損なわない絶妙な調理法として知られています。こうした「素材そのものの味を引き出す調理法」も、日本料理の特徴と言えるでしょう。

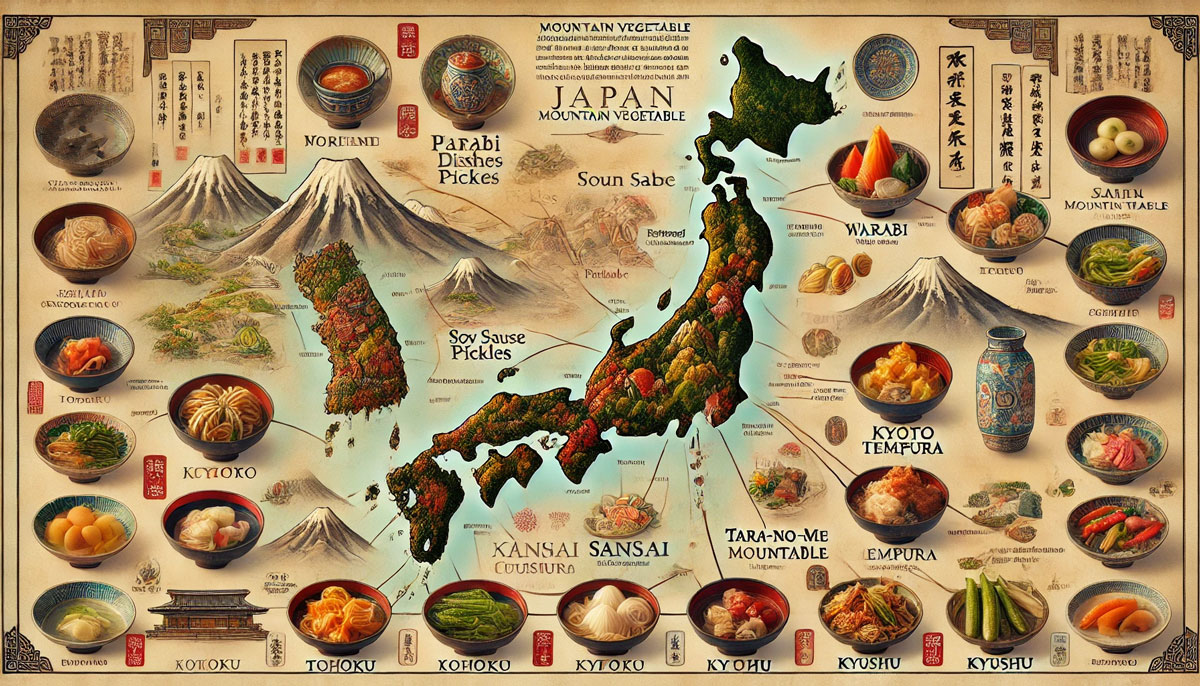

さらに、山菜を使った郷土料理には地域ごとの特色が色濃く表れています。東北地方では、「わらびの醤油漬け」や「山菜おこわ」が定番です。関西では「うどの酢味噌和え」、九州では「タラの芽の天ぷら」などが家庭料理として親しまれています。それぞれの地域で受け継がれてきた料理は、山菜が日本人の生活にいかに深く根付いているかを物語っています。

山菜がもたらす四季の喜び

山菜の魅力は、その味や香りだけではありません。「季節を感じられる食材」という点が、私たちに大きな喜びを与えてくれます。春先にふきのとうを天ぷらにし、初夏にはぜんまいを煮物にする。こうした旬の味覚は、単なる食事の枠を超え、「季節の訪れを五感で楽しむ」行為でもあるのです。

さらに、山菜を採取する体験そのものも魅力の一つです。山の中を歩きながら新鮮な山菜を見つける喜びは、自然との触れ合いを楽しむ機会となります。これもまた、山菜の持つ豊かな魅力の一つと言えるでしょう。

まとめ

山菜は、日本の四季を感じられる特別な食材です。春から秋にかけて自然の恵みとして楽しめる山菜は、私たちの食卓に季節感と豊かさをもたらしてくれる存在です。その種類や食べ方を知ることで、より一層深く日本の食文化を味わうことができるでしょう。

ぜひ、この機会に山菜の魅力を再発見し、四季折々の味覚を楽しんでみてください。

北海道から沖縄まで:山菜を使った郷土料理10選

日本は南北に長い国土を持ち、その土地ごとに異なる自然環境が山菜の種類や食文化を形作っています。山菜を活かした郷土料理は、地域ごとの特色や歴史を味わえる貴重な一品です。今回は、北海道から沖縄までの代表的な山菜料理を紹介します。ぜひ、各地の味覚を旅するように楽しんでください。

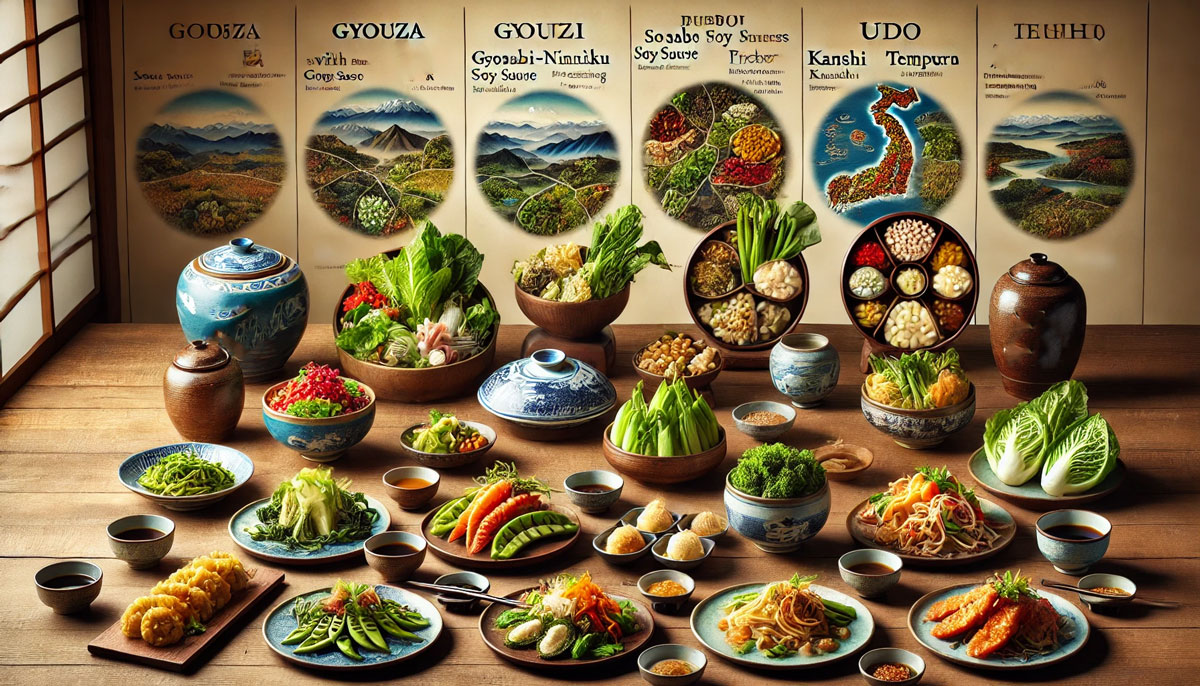

北海道:行者にんにく餃子

北海道の山菜といえば「行者にんにく」。強い香りと栄養価の高さが特徴で、「アイヌネギ」とも呼ばれます。この行者にんにくを餃子の具材にした「行者にんにく餃子」は、北海道ならではの絶品料理です。

餃子にすることで香りが引き立ち、食欲をそそる味わいに。スーパーやお土産店で冷凍餃子として購入できることもあり、地元では家庭の味として愛されています。

東北地方:わらびの醤油漬け

東北地方の郷土料理として人気が高いのが「わらびの醤油漬け」。春に採れるわらびを、醤油や酒、みりんで漬け込んだ保存食です。

わらびはアク抜きが必要な山菜ですが、これをひと手間かけて調理するのが家庭の伝統です。 わらび特有のほろ苦さと醤油の香ばしさが絶妙にマッチし、ご飯のお供やお酒のつまみとして楽しめます。東北地方では春になると家庭の台所に並ぶ定番の味です。

中部地方:こごみの胡麻和え

中部地方では「こごみ(クサソテツ)」を使った料理が定番です。その中でも「こごみの胡麻和え」は、山菜料理初心者にもおすすめの一品です。こごみの柔らかな食感とほのかな苦みを、すり胡麻の香ばしい味わいで引き立てます。

この料理は特に簡単に作れることから、現地では日常的な一品として親しまれています。春先に採れる新鮮なこごみを、さっと茹でて和えるだけ。素材の風味を活かしたシンプルな調理法が山菜料理の魅力です。

関西地方:うどの酢味噌和え

関西地方では「うど」が多く採れ、その爽やかな香りと独特の苦みを活かした「酢味噌和え」が親しまれています。うどは根の部分から茎、葉まで食べられる山菜で、特に茎のシャキシャキとした食感が特徴です。酢味噌和えにすることで、うどの風味が引き立ち、さっぱりとした味わいを楽しむことができます。

この料理は、春の訪れを感じる伝統の一品として、関西地方の食卓を彩ります。また、京都では白味噌を使った酢味噌がよく用いられ、地域ごとの味わいの違いも楽しめるのが魅力です。

九州地方:タラの芽の天ぷら

九州地方では「タラの芽」が山菜料理の主役として登場します。その中でも、サクサクの衣をまとった「タラの芽の天ぷら」は、家庭でも人気の定番料理です。タラの芽は「山菜の王様」とも呼ばれ、天ぷらにすることで香りや旨味が引き立つ最高の調理法です。

九州の豊かな自然で採れたタラの芽は、ほろ苦さと香ばしさが絶妙なバランスで、春の味覚を満喫できる一品。天ぷらの衣がほろ苦さを包み込むため、山菜が初めての方でも食べやすいのが特徴です。

山菜料理を楽しむポイント

山菜を使った郷土料理は、季節感と地域性を存分に味わえる日本の食文化の一部です。北海道から沖縄まで、それぞれの地域で親しまれる料理には、その土地の自然環境や歴史が反映されています。旅先でその土地ならではの山菜料理を味わうことは、地域の文化や風土を知る手がかりになるでしょう。

ぜひ、この記事を参考に、日本各地の山菜料理を楽しんでみてください。春や初夏の山菜シーズンには、新鮮な食材を取り寄せて自宅で作るのもおすすめです。四季折々の自然の恵みを味わいながら、山菜を使った郷土料理で日本の豊かな食文化を堪能してください。

なぜ地域ごとに異なる山菜料理が生まれたのか?その背景と歴史

山菜を使った郷土料理は、日本各地でその土地ならではの味わいを持っています。同じ山菜でも調理法が異なるのは、地域ごとの気候や地形、そして食文化が深く関係しているためです。本記事では、山菜料理が地域ごとに多様化した背景を探ります。

山菜の種類と気候・地形の関係

日本列島は南北に長く、多様な気候や地形が存在します。これが山菜の種類や生育に大きな影響を与えています。

例えば、北海道のような寒冷地では「行者にんにく」や「アザミ」といった耐寒性のある山菜が豊富に自生します。一方、温暖な九州では「タラの芽」や「フキ」といった春から初夏にかけて生育する山菜が多く見られます。このように、気候や地形が異なることで、育つ山菜も地域によって異なるのです。

また、山間部では豊富な降水量と日照時間が、山菜の栄養価を高める要因となります。例えば、東北地方の山間地では「わらび」や「ぜんまい」が多く採れるのに対し、関西地方の平野部では「うど」や「つくし」といった、比較的日当たりの良い場所を好む山菜が親しまれています。このような地理的特性が、山菜の種類と地域性を形成しているのです。

それぞれの地域で育まれた食文化の特徴

山菜料理が地域ごとに異なる背景には、その土地の食文化や歴史が深く関わっています。

例えば、東北地方では厳しい冬を乗り越えるために「保存食文化」が発展しました。そのため、山菜は干す、漬けるなどの加工が施され、「わらびの醤油漬け」や「ぜんまいの煮物」といった保存が効く料理が多いのが特徴です。この調理法は、長期保存が求められた時代の知恵と、地域の風土が生み出したものです。

一方で、関西地方では繊細な味付けが求められる「京料理」が影響を与えています。「うどの酢味噌和え」や「山菜の白和え」など、素材の風味を活かす調理法が発達しました。関西地方では「山菜の苦味や香りを活かす繊細な味付け」が主流となり、日本料理の基本とされる「五味五色」を取り入れた料理が多く見られます。

さらに、九州地方では温暖な気候を活かした揚げ物が中心です。「タラの芽の天ぷら」はその代表例で、サクサクの衣が山菜のほろ苦さを引き立てます。九州の山菜料理は、素材の香ばしさを存分に楽しむダイナミックな調理法が特徴的です。

歴史が織りなす山菜料理の地域性

歴史的な背景も、山菜料理の多様性に影響を与えています。江戸時代、農村部では自給自足が基本でしたが、山菜は「貴重な栄養源」として生活の中で重宝されてきました。特に飢饉が頻発した地域では、山菜を乾燥させたり、漬物にしたりして保存食としての価値が高まりました。この歴史が、現在の郷土料理の基盤となっています。

また、地域間の交流が進むにつれて、山菜料理はその土地の「もてなし料理」として発展しました。現代でも、山菜を使った料理は観光客を惹きつける「地元の味」として注目を集めています。たとえば、岐阜県の「朴葉味噌焼き」には山菜が使われることがあり、観光客に人気の一品となっています。

まとめ

山菜料理が地域ごとに異なる理由は、気候や地形が育む山菜の種類だけでなく、それぞれの土地で発展した食文化や歴史が深く関係しています。山菜を使った郷土料理は、その土地の自然や暮らしの知恵が凝縮された存在です。

これらの料理を通じて地域の食文化を楽しむことは、日本の豊かな自然と歴史に触れることでもあります。次回の旅行や食卓に、ぜひその土地ならではの山菜料理を取り入れてみてください。四季折々の自然の恵みを味わいながら、日本各地の魅力を堪能しましょう。

自宅で簡単に作れる!郷土料理風の山菜レシピ

山菜は季節の味覚として魅力的ですが、「調理が難しそう」というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、コツを押さえれば、自宅でも簡単に山菜を使った郷土料理風の一品が作れます。本記事では初心者でも作りやすい山菜料理のレシピを紹介し、保存方法や調理のポイントも解説します。

初心者でも簡単!山菜料理のレシピ例

1. こごみの胡麻和え

材料(2~3人分)

- こごみ:150g

- すりごま:大さじ2

- 醤油:大さじ1

- 砂糖:小さじ1

作り方

- こごみはよく洗い、軽く茹でて水気を切ります。

- ボウルにすりごまと調味料を入れて混ぜ、こごみを加えて和えるだけ!

茹でる時間は短めに(約2~3分)することで、こごみのシャキシャキ感を楽しめます。このレシピは手軽で失敗が少なく、山菜初心者にぴったりです。

2. わらびの煮浸し

材料(2~3人分)

- わらび(アク抜き済み):200g

- だし:200ml

- 醤油:大さじ1

- みりん:大さじ1

作り方

- わらびは食べやすい長さに切ります。

- 鍋にだしと調味料を入れ、煮立たせたらわらびを加えます。

- 弱火で5分程度煮て、味がしみ込んだら完成です。

煮物の際は弱火でじっくりと加熱することで、だしの旨味がわらびに染み渡ります。

この煮浸しは冷やしても美味しく、作り置きにも最適です。

3. タラの芽の天ぷら

材料(2~3人分)

- タラの芽:150g

- 天ぷら粉:適量

- 水:適量

- 揚げ油:適量

作り方

- タラの芽は根元の硬い部分を取り除き、軽く水で洗います。

- 天ぷら粉を水で溶き、タラの芽をくぐらせます。

- 180℃の油でサクッと揚げたら完成。

タラの芽は揚げすぎないことがポイントです。 香ばしさとほろ苦さが絶妙にマッチした春の味覚を楽しめます。

保存方法と調理のコツ

山菜の保存方法

山菜は鮮度が命ですが、正しい保存法を知っておくと長く楽しめます。例えば、わらびやぜんまいなどは塩漬けにすることで1~2か月保存可能です。また、タラの芽やふきのとうは下茹で後に冷凍保存すると、風味を損なわずに楽しめます。

調理のコツ

- アク抜きをしっかり行う

山菜の中にはアクが強いものがあります。例えばわらびやぜんまいは重曹を使ったアク抜きが必須です。アク抜きを省くと苦味が強すぎて美味しくなりません。 - 素材の香りと風味を活かす

山菜は個性のある味わいが特徴です。シンプルな味付けにすることで、その魅力を最大限に引き出せます。少ない調味料で素材本来の風味を楽しむのが、山菜料理の醍醐味です。

まとめ

山菜を使った郷土料理風のレシピは、調理が簡単なものから手間をかけて楽しむものまで多岐にわたります。今回紹介したレシピは初心者でも気軽に作れるものばかりなので、ぜひ挑戦してみてください。

また、山菜の保存方法や調理のポイントを押さえることで、さらに美味しく楽しむことができます。山菜料理は季節の味覚を日常に取り入れる良い機会です。春から初夏にかけて山菜が旬を迎えるこの時期、自宅の食卓でも郷土料理風の一品を味わってみてはいかがでしょうか?

山菜をもっと楽しもう:採取体験やおすすめのお取り寄せ情報

山菜は春や初夏の味覚として楽しめる特別な食材ですが、その魅力をより深く味わう方法として「山菜の採取体験」や「山菜を使った加工食品のお取り寄せ」が注目を集めています。この記事では、山菜をさらに楽しむためのおすすめ情報をご紹介します。

山菜の採取体験ができる地域ガイド

1. 東北地方:福島県南会津町

福島県南会津町は、豊かな自然と山々に囲まれた山菜採取の人気スポットです。春になると「ふきのとう」や「わらび」、「こごみ」など多彩な山菜が顔を出します。地域のガイド付きツアーでは、採取のコツを教えてもらいながら、安全に山菜を楽しむことができます。

また、南会津町では採取後に地元の料理教室で山菜料理を学ぶ体験プランもあり、採ったばかりの新鮮な山菜を調理してその場で味わうことができます。

2. 長野県:信州高山村

信州高山村は、四季折々の自然を楽しめる観光地で、春になると「行者にんにく」や「タラの芽」などが採取できます。特に信州エリアは山菜採取初心者でも安心して参加できるガイド付きプランが充実しており、山菜の見分け方や収穫方法を丁寧に教えてもらえます。

地元の農家が案内してくれるツアーも多く、その知識と経験を直接聞けるのも魅力のひとつです。

3. 関西地方:兵庫県丹波市

関西では、兵庫県丹波市が山菜採りの名所として知られています。広大な山間地では「ぜんまい」や「つくし」、さらには「うど」などが自生しており、春の風物詩となっています。丹波市では「自然体験型の宿泊プラン」も提供しており、山菜採取とともに丹波の郷土料理を味わうことができます。

山菜を使った加工食品やお取り寄せ情報

「山菜を採りに行くのは難しい」という方には、手軽に楽しめる山菜加工食品やお取り寄せもおすすめです。これなら旬の山菜を自宅で楽しむことができます。

1. 山菜の瓶詰めや佃煮

山菜の保存食として定番の瓶詰めや佃煮は、オンラインショップや道の駅で手に入れることができます。特に人気が高いのは「わらびの醤油漬け」や「ふきの煮物」。これらは炊きたてのご飯にのせるだけで、山菜の風味を手軽に楽しむことができます。

2. 山菜の冷凍パック

山菜を新鮮な状態で冷凍した商品は、茹でるだけで簡単に調理ができる便利なアイテムです。例えば「こごみ」や「タラの芽」の冷凍パックは、天ぷらや和え物に最適で、料理の手間を大幅に省くことができます。

3. 郷土料理のお取り寄せ

山菜を使った郷土料理そのものをお取り寄せするのもおすすめです。例えば、新潟県の「山菜おこわ」や、秋田県の「山菜きりたんぽ鍋セット」などが人気です。これらは現地の味をそのまま再現しており、旅行気分を味わえるのが魅力です。こうした商品は贈り物にも最適で、特別な季節感を届けることができます。

山菜を楽しむコツ

山菜は季節限定の特別な食材だからこそ、自然の中での採取や加工食品でその魅力をより深く味わえます。採取体験では、山菜の生育環境を知ることで自然とのつながりを感じることができますし、加工食品やお取り寄せでは、手軽に地域の食文化を楽しむことができます。

山菜を通じて自然や地域文化に触れることで、食卓に四季の彩りを加える楽しさを味わってみてはいかがでしょうか? この春、ぜひ山菜をもっと身近に感じる体験をしてみてください!

まとめ:山菜料理で楽しむ日本の豊かな食文化

山菜は、日本の豊かな自然が育んだ四季折々の贈り物です。地域ごとに特徴的な郷土料理が発展し、その味わいは地元の気候や文化、歴史を反映しています。山菜を通じて、私たちは日本の食文化の奥深さと、自然との共生を感じることができます。本記事の締めくくりとして、山菜料理がもたらす楽しさと魅力について改めて振り返ってみましょう。

山菜を通して知る日本の食文化の奥深さ

山菜は、自然の恵みをそのままいただくことができる貴重な食材です。春になると、山菜が芽吹く様子は、私たちに季節の移ろいを感じさせてくれます。その中で、日本の食文化は山菜の持つ「ほろ苦さ」や「香り」を大切にし、さまざまな調理法を工夫してきました。

例えば、「ふきのとうの天ぷら」や「こごみの胡麻和え」のように素材の味を活かすシンプルな料理がある一方で、「わらびの醤油漬け」や「山菜おこわ」のように保存食としての知恵が詰まった料理もあります。こうした料理の背景には、山菜を最大限に活かす工夫と、自然への感謝の心が宿っています。

また、山菜はその土地ごとの特徴を色濃く反映しているため、地域の文化や風土を知る手がかりにもなります。山菜を味わうことは、その土地の暮らしや歴史に触れることと同じです。日本各地の山菜料理を楽しむことは、単なる食事を超えて、日本の文化そのものを体験する行為と言えるでしょう。

地域の郷土料理を味わうことの楽しさ

日本各地には、山菜を使った郷土料理が数多く存在します。それぞれの料理には、地域の気候や地形、そして人々の暮らしが反映されています。たとえば、東北地方の「わらびの煮物」は厳しい冬を越える保存食文化の象徴ですし、関西地方の「うどの酢味噌和え」は日本料理特有の繊細な味わいが感じられます。九州の「タラの芽の天ぷら」では、香ばしさと素朴さが地元の風土を表しています。

こうした郷土料理を味わうことは、その地域の魅力を体感する一番の近道です。旅行先で地元の山菜料理をいただいたり、自宅で郷土料理を再現したりすることで、その土地ならではの味覚を楽しむことができます。「その土地でしか味わえない特別な料理」という視点が、山菜料理をさらに魅力的にしています。

さらに、最近では郷土料理のレシピや山菜そのものをオンラインで手に入れることもでき、手軽に地域の味を楽しめるようになりました。これにより、自宅でも旅行気分を味わいながら、日本各地の山菜料理を堪能することができます。

日本の食文化を未来へ

山菜料理は、自然と共に生きてきた日本人の知恵と感性が凝縮された食文化のひとつです。その味わいや調理法を次世代に伝えていくことは、日本の豊かな食文化を未来へ残す大切な役割を果たします。

四季の恵みを楽しむ山菜料理を通じて、私たちは自然とのつながりや地域文化の大切さを再認識できます。忙しい日常の中で忘れがちな「季節の喜び」を思い出し、食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか?

まとめに代えて

山菜を使った郷土料理は、日本の四季と地域性を感じさせる特別な存在です。山菜料理を通じて、自然の恵みや地域文化を楽しむことは、食事に彩りを加えるだけでなく、心を豊かにしてくれます。「食を通じて季節や地域を感じる」**という日本独自の文化を、ぜひこれからも大切にしていきましょう。

次回の食卓や旅行先で、ぜひ山菜料理を取り入れ、その奥深い魅力を体験してみてください。春から初夏の味覚を楽しむことで、日本の食文化に新たな発見があるはずです。