「山菜をもっと健康的に食べたいけれど、調理方法や保存方法が難しそう」と感じていませんか?この記事では、山菜の栄養価や健康効果をわかりやすく解説し、美味しく食べるための簡単なレシピや保存のコツをご紹介します。初心者でもすぐに実践できる方法ばかりなので、この記事を読めば、山菜を手軽に楽しむ自信がつきます。自然の恵みを取り入れた、健康的な食生活を始めてみませんか?

山菜とは?その魅力と種類

自然の恵みとして知られる山菜は、春から初夏にかけて楽しめる日本の伝統的な食材です。その独特の香りやほろ苦さは、普段の食事に彩りを加え、季節感を味わうことができます。山菜は健康的な食生活にも適しており、栄養価が高く、食物繊維やビタミンを豊富に含んでいるのが特徴です。ここでは、山菜の種類やその楽しみ方について詳しく解説します。

山菜の種類と特徴

山菜には、自然に自生する「野生種」と、栽培される「栽培種」があります。一般的にスーパーや市場で目にするものは、栽培された山菜が多いですが、自然の中で収穫された野生の山菜はより力強い風味が特徴です。

代表的な山菜として以下のようなものがあります。

- タラの芽: 芽吹きの象徴で、天ぷらにすると香ばしくて美味しい。

- ふきのとう: ほろ苦さが魅力で、蕗味噌や天ぷらとして親しまれる。

- こごみ: アクが少なく、茹でておひたしや和え物にするとシャキシャキとした食感が楽しめます。

これらの山菜は、それぞれ独特の風味を持ちながらも、多くの栄養素を含んでいます。特にタラの芽やこごみはビタミンCやβカロテンが豊富で、免疫力の向上や抗酸化作用が期待できます。

春の代表的な山菜(タラの芽、ふきのとう、こごみなど)

春は山菜の旬の季節です。芽吹いたばかりの山菜には生命力が詰まっており、その風味や香りが私たちの食欲をそそります。

- タラの芽: 春を告げる山菜として人気が高く、山菜の王様とも呼ばれています。天ぷらにするとほろ苦さと香りが引き立ちます。カリウムやマグネシウムなどのミネラルも含まれており、塩分を排出しやすくする働きがあります。

- ふきのとう: 特有の苦味が春の味覚を象徴します。ふきのとうにはポリフェノールが含まれており、抗酸化作用で体をサポートします。ふき味噌にするとご飯のお供にも最適です。

- こごみ: クセが少ないため初心者にもおすすめの山菜です。茹でたこごみはサラダやおひたしとして楽しむのが一般的で、βカロテンやビタミンB群が豊富です。

これらの山菜を取り入れることで、季節感を楽しむだけでなく、栄養価を活かした健康的な食事を実現できます。

季節ごとの山菜の楽しみ方

山菜は春だけでなく、季節ごとに異なる種類を楽しめるのも魅力の一つです。春はタラの芽やふきのとう、こごみのような芽吹き系が中心ですが、夏にはミョウガや赤しそ、秋にはワラビや栗などが旬を迎えます。

特に春の山菜は、冬に溜まった体内の老廃物を排出する効果が期待されるデトックス食材として注目されています。そのほろ苦さやアクは、血流を促進し、体を内側から整える力があります。

山菜を楽しむ際には、アク抜きや調理のコツを覚えるとより美味しく仕上がります。例えば、タラの芽はさっと茹でてから天ぷらにすることで苦味が和らぎますし、こごみは茹で時間を短くすることでシャキシャキ感を残すことができます。

まとめ

山菜は、季節感を楽しみながら健康的な食生活を支える優れた食材です。栄養価が高く、ビタミンや食物繊維が豊富なため、日々の食事に取り入れることで身体に嬉しい効果をもたらします。特に春は旬の山菜が豊富に揃い、その風味と健康効果を最大限に味わえる時期です。ぜひ身近な山菜から試してみて、自然の恵みを感じながら食卓を彩ってみてはいかがでしょうか?

山菜の栄養素と健康効果

自然の中で育まれる山菜は、栄養価が高く、私たちの健康をサポートする優れた食品です。その独特の風味や食感を楽しむだけでなく、体に必要な栄養素をバランス良く摂取できるのが魅力です。本記事では、山菜に含まれる主要な栄養素と、それがもたらす健康効果について解説します。

山菜に含まれる主要な栄養素

山菜はビタミンやミネラル、食物繊維など、健康維持に欠かせない栄養素を多く含んでいます。その成分が体内でどのように作用するのか見ていきましょう。

ビタミン(A・C・K)やミネラル

山菜には、ビタミンA、C、Kといった健康効果の高いビタミンが豊富に含まれています。

- ビタミンA: 視力を保つ効果があり、免疫力を高める役割も果たします。こごみやタラの芽に多く含まれています。

- ビタミンC: 抗酸化作用があり、肌の健康をサポートするだけでなく、疲労回復にも役立ちます。ふきのとうやウドがその代表です。

- ビタミンK: 血液の凝固を助ける栄養素で、骨の健康にも関与します。ワラビやゼンマイに豊富です。

また、カリウムや鉄、マグネシウムといったミネラルも山菜に多く含まれています。特にカリウムは体内の余分な塩分を排出し、高血圧予防に効果的です。

食物繊維による腸内環境の改善

山菜は食物繊維が豊富で、便秘の解消や腸内環境の改善に役立ちます。タラの芽やこごみなどの山菜に含まれる不溶性食物繊維は、腸を刺激して排便を促す働きがあります。また、腸内の善玉菌を増やす作用もあるため、腸内フローラを整える効果が期待されます。これにより、免疫力が高まり、体全体の健康が向上します。

山菜を食べることで期待できる健康効果

山菜を日常的に摂取することで、さまざまな健康効果を得ることができます。ここでは特に注目すべき効果を2つご紹介します。

デトックス効果

山菜にはデトックス効果が期待される成分が多く含まれています。春の山菜には苦味成分が含まれており、これが体内の老廃物を排出する働きを助けます。ふきのとうやタラの芽の苦味成分には利尿作用があり、体内の余分な水分を排出することで、むくみの解消にも役立ちます。また、苦味成分は肝機能をサポートし、代謝を高める効果もあるとされています。

抗酸化作用による老化防止

山菜に含まれるビタミンCやポリフェノールには、抗酸化作用があり、細胞の酸化を防ぐことで老化の進行を遅らせる効果が期待されます。こごみやウドには活性酸素を抑える成分が豊富に含まれており、これが肌の老化を防ぎ、美肌効果をもたらします。また、抗酸化作用は動脈硬化や心疾患のリスク軽減にも役立つとされています。

まとめ

山菜は栄養価が高く、健康効果も多岐にわたる食材です。特にビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、体の内側から健康をサポートします。デトックス効果や抗酸化作用を持つ山菜を積極的に取り入れることで、季節を感じながら健康的な生活を実現できるでしょう。日々の食卓に山菜を取り入れ、その自然の恵みを存分に楽しんでみてはいかがでしょうか?

山菜の下ごしらえと保存方法

山菜はその独特の風味や栄養価が魅力的な食材ですが、下ごしらえや保存方法によって味や品質が大きく左右されます。特に苦味やアクを適切に処理することが美味しくいただくための鍵です。また、保存方法を工夫すれば長く楽しむことができます。この記事では、山菜をより美味しく、そして長く楽しむための基本的な下ごしらえと保存のコツを詳しくご紹介します。

山菜の苦味やアク抜きのコツ

山菜には特有の苦味やアクがあり、それを上手に取り除くことで食べやすくなり、風味を引き出すことができます。苦味やアクは山菜の持つ栄養素や薬効成分でもありますが、過剰な苦味を取り除くことが美味しく食べるためのポイントです。

塩茹で

ほとんどの山菜は塩茹ですることでアクが抜け、食べやすくなります。タラの芽やこごみなどは、沸騰したお湯に塩を少し加え、30秒から1分ほど茹でた後、冷水にさらします。このプロセスで苦味が和らぎ、シャキシャキとした食感を保つことができます。

重曹を使ったアク抜き

ワラビやゼンマイのようにアクが強い山菜には、重曹を使う方法が効果的です。ワラビの場合、以下の手順でアクを抜きます:

- 山菜をボウルに入れ、重曹を少量ふりかける。

- 熱湯を注ぎ、蓋をして一晩置く。

- 翌日、水で軽く洗い流す。

この方法で、ワラビ特有のエグみが取り除かれ、調理しやすくなります。

天日干し

干すことでアクが抜ける山菜もあります。ゼンマイやフキなどは、乾燥させることで旨味が凝縮し、保存性も向上します。天日干しにする際は風通しの良い場所を選び、清潔なネットやザルを使うと便利です。

美味しさを保つ保存方法

山菜を長く美味しく楽しむためには、適切な保存方法を知っておくことが重要です。保存の仕方によっては風味が損なわれたり、栄養価が低下したりするため、以下の方法を参考にしてください。

冷蔵保存

山菜を冷蔵庫で保存する際は、湿らせた新聞紙やキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れます。特にウドやタラの芽は乾燥に弱いため、しっかりと湿らせて包むことで鮮度を保てます。ただし、冷蔵保存は短期間(2〜3日以内)で使い切るのがおすすめです。

冷凍保存

長期間保存する場合は冷凍保存がおすすめです。一度茹でてアクを抜いた山菜を冷水で冷まし、水気をしっかり拭き取ってから冷凍用保存袋に入れます。冷凍保存すると約1ヶ月程度保存が可能で、炒め物や味噌汁などにそのまま使うことができます。

漬物や佃煮

山菜を保存食として楽しむなら、漬物や佃煮がおすすめです。フキやウドは醤油やみりんで甘辛く煮て佃煮にすると、ご飯のお供に最適です。また、塩漬けや酢漬けにすることで保存期間を延ばしながら、味わいの変化を楽しむことができます。

まとめ

山菜を美味しく楽しむには、正しい下ごしらえと保存方法が欠かせません。苦味やアクを上手に処理し、保存方法を工夫することで、旬の山菜をより長く、そして美味しく味わうことができます。手間はかかりますが、その分自然の恵みを存分に堪能できるのが山菜の魅力です。この春はぜひ山菜を取り入れ、季節感あふれる食卓を楽しんでみてはいかがでしょうか?

山菜を使った健康レシピ

山菜はその豊富な栄養素と季節感を楽しめる素晴らしい食材です。しかし、「どうやって調理すればよいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか?この記事では、初心者でも簡単に作れる山菜料理から、栄養価を最大限に引き出す調理法までご紹介します。

初心者向け簡単レシピ

山菜は調理が難しいというイメージを持たれがちですが、簡単なレシピで美味しくいただけます。ここでは、初心者におすすめの2つの定番料理をご紹介します。

山菜の天ぷら

天ぷらは山菜のほろ苦さとサクサクの衣が絶妙にマッチする人気の調理法です。

材料(2〜3人分)

- タラの芽、ふきのとう、こごみなどの山菜 … 適量

- 小麦粉 … 1カップ

- 冷水 … 3/4カップ

- 揚げ油 … 適量

作り方

- 山菜を洗い、水気をよく拭き取ります。

- 小麦粉と冷水を混ぜ、衣を作ります。

- 山菜に薄く小麦粉をまぶしてから衣にくぐらせ、170〜180℃の油で揚げます。

- 衣がきつね色になったら取り出し、油を切って完成です。

ポイントは衣を薄くすることで、山菜本来の風味を引き立てることです。

山菜のおひたし

山菜のおひたしは、簡単で素材の味を楽しめる一品です。

材料(2人分)

- こごみ、ワラビなどの山菜 … 適量

- 醤油 … 大さじ1

- かつお節 … 適量

作り方

- 山菜をさっと茹で、冷水にさらします。

- 水気を絞り、食べやすい長さに切ります。

- 器に盛り、醤油とかつお節をかけて完成です。

おひたしはシンプルながら山菜の香りや食感を楽しめる料理です。茹で時間を短くすることでシャキシャキとした歯ごたえを残すのがコツです。

栄養価を最大限に引き出す調理法

山菜の栄養素を逃さず摂取するには、調理法に工夫が必要です。

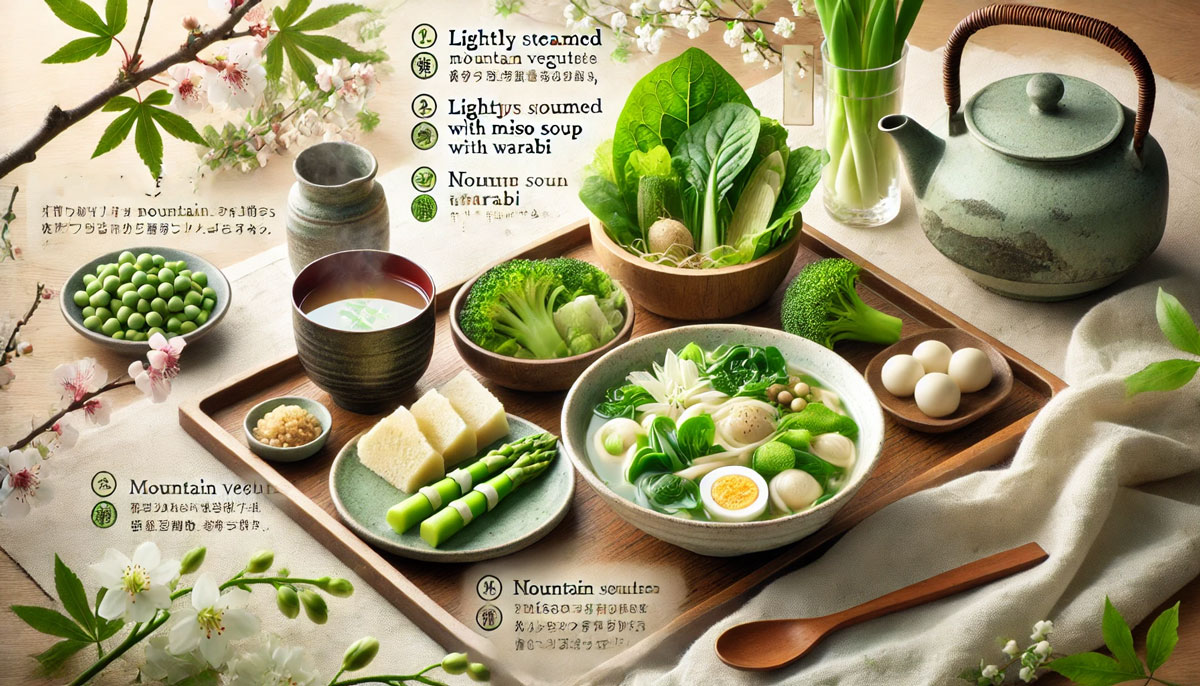

蒸す・茹でる・炒めるポイント

- 蒸す: 山菜を蒸すと、栄養素が水に溶け出しにくいため効果的です。特にβカロテンやビタミンKが豊富な山菜は、蒸すことでこれらの栄養をしっかり摂取できます。

- 茹でる: 茹でる場合は、茹で時間を短くして栄養素の流出を抑えます。また、茹で汁を捨てずにスープに活用すると栄養を無駄にしません。

- 炒める: オリーブオイルやごま油を使って炒めると、脂溶性ビタミンの吸収率が高まります。山菜の旨味も引き出されるためおすすめです。

これらの調理法を活用することで、山菜の栄養を無駄なく摂取できるだけでなく、風味も楽しめます。

スープや味噌汁への活用法

山菜はスープや味噌汁にも最適です。ふきのとうやウドを具材として使えば、栄養価が高いだけでなく、春らしい香りも楽しめます。以下は簡単な山菜味噌汁のレシピです。

材料(2人分)

- 山菜(こごみ、ふきのとうなど) … 適量

- 味噌 … 大さじ2

- 出汁 … 500ml

作り方

- 山菜を下茹でしておきます。

- 出汁を鍋で温め、山菜を加えて一煮立ちさせます。

- 味噌を溶き入れ、ひと煮立ちしたら完成です。

スープや味噌汁にすることで、山菜の栄養をスープごと摂取できるため、特に栄養を意識する方におすすめの方法です。

まとめ

山菜はそのままでは扱いにくいイメージがありますが、簡単なレシピや適切な調理法を知ることで、美味しく健康的な食事を楽しむことができます。天ぷらやおひたしなどの基本料理から、蒸し料理やスープへの応用まで幅広く活用できる山菜を、ぜひ日々の食卓に取り入れてみてください。自然の恵みを存分に味わいながら、健康的な食生活を実現しましょう。

山菜を楽しむための注意点

山菜は栄養価が高く、季節の味覚を楽しめる魅力的な食材です。しかし、山菜を安全に楽しむためにはいくつか注意すべきポイントがあります。自然から採れるものだからこそ、適切に調理・摂取しないと健康を損なう可能性もあります。この記事では、山菜を楽しむ際に気をつけるべき「適量の摂取」と「毒性がある山菜の見極め」について解説します。

適量を守ることの重要性

山菜は健康に良いとされる反面、食べ過ぎは体に悪影響を及ぼすこともあります。その理由は、山菜特有の苦味成分やアクに由来する場合が多いです。

過剰摂取によるリスク

山菜には「シュウ酸」や「硝酸塩」などの成分が含まれるものがあります。これらの成分を大量に摂取すると、腎臓への負担や体内のカルシウム不足を引き起こす可能性があります。特にワラビやゼンマイはシュウ酸を多く含むため、一度にたくさん食べるのではなく適量を守ることが大切です。

さらに、山菜に含まれる苦味成分は、体をデトックスする効果がある一方で、胃腸に刺激を与えることがあります。敏感な方や胃腸の弱い方は、まず少量から試すことをおすすめします。

適量の目安

山菜の摂取量は1回あたり100g程度が適量とされています。複数の山菜を楽しむ場合でも、総量がこれを超えないように調整しましょう。また、毎日続けて大量に食べるのではなく、適度な頻度で食卓に取り入れるのが安全です。

毒性がある山菜に注意

山菜の中には、誤って食べると健康被害を引き起こす毒性のある種類も存在します。採取する際や調理する際には十分注意が必要です。

誤食による健康被害

毒性のある山菜の例として、「イヌサフラン(コルチカム)」や「トリカブト」などが挙げられます。これらは見た目が他の山菜と似ているため、誤って採取・摂取してしまうケースが報告されています。特にイヌサフランは、ギョウジャニンニクと間違えやすいため注意が必要です。毒性が強く、少量の摂取でも嘔吐や下痢、さらには命に関わるケースもあります。

安全な山菜の選び方

- 自分で採取する場合: 山菜の知識がない場合、むやみに採取しないことが重要です。信頼できるガイドブックを活用するか、専門家と一緒に採取するようにしましょう。

- 購入する場合: スーパーや市場などの信頼できる販売店で購入することで、毒性がある山菜を避けられます。また、地元で採取された山菜を購入する際は、必ず売り手に確認をしましょう。

調理による毒性の軽減

一部の山菜は適切な処理を行うことで毒性を軽減できます。たとえば、ワラビには微量の発がん性物質が含まれていますが、アク抜きを十分に行うことでリスクを低減できます。

アク抜きのポイント:

- 重曹を使った熱湯でのアク抜き

- その後、流水でしっかり洗い流す

まとめ

山菜は健康をサポートし、食卓に季節感を与える素晴らしい食材です。しかし、適量を守り、毒性のリスクに気をつけることで、安心して楽しむことができます。特に自分で採取する場合は十分な知識を持ち、安全な山菜だけを食べるよう心掛けましょう。日々の食卓に山菜を取り入れながら、自然の恵みを安全に満喫してください。

まとめ:山菜で美味しく健康をサポート

山菜は、季節感を味わいながら豊富な栄養を摂取できる魅力的な食材です。独特の風味や食感を楽しみながら、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素を効率よく摂れるため、現代の食生活に取り入れる価値があります。特に、春に旬を迎える山菜はデトックス効果や抗酸化作用が期待できるため、健康的な生活をサポートする強い味方です。この記事では、山菜の栄養価を意識した食べ方を取り入れる方法について、改めてまとめます。

栄養価を意識した食べ方で健康習慣をスタート

山菜の健康効果を最大限に引き出すには、調理法や食べる量に配慮することが重要です。

栄養素を逃さない調理法

山菜は加熱やアク抜きの際に栄養素が失われやすいものもあります。たとえば、ビタミンCは熱に弱いため、蒸す方法がおすすめです。また、茹でる際には茹で汁をスープや味噌汁に活用することで、流出した栄養素を無駄なく摂取できます。オリーブオイルやごま油を使って炒めることで、脂溶性ビタミンの吸収率を高めることも可能です。

一方で、天ぷらや揚げ物などの調理法は、カロリーが高くなりやすい点に注意しましょう。週に1~2回程度の頻度に留め、普段は茹でたり蒸したりする調理法を取り入れることで、バランスの良い食生活を保つことができます。

適量を意識する

山菜の摂取量は1回あたり100g前後を目安にするのが理想的です。多く食べすぎると、山菜特有のアクや苦味成分によって胃腸を刺激し、健康を損なう可能性があります。また、種類によってはシュウ酸や硝酸塩などを含むものもあり、摂りすぎに注意が必要です。

食卓に山菜を取り入れる際は、一度にたくさん食べるのではなく、サラダやおひたしなどに少量ずつ加えて日々の食事に取り入れる工夫がポイントです。

山菜を楽しむ工夫

山菜は和食だけでなく、洋食やエスニック料理にも応用できる食材です。たとえば、タラの芽をパスタやリゾットに加えると、風味豊かな一皿に仕上がります。また、こごみやゼンマイをスープやカレーに使うことで、アクセントとなる味わいを楽しめます。さまざまな調理法に挑戦し、飽きずに続けられるレパートリーを広げることが、健康習慣を続ける鍵となるでしょう。

山菜を通じて得られるメリット

山菜は、体に必要な栄養を摂取できるだけでなく、季節の移ろいを食卓で感じる楽しさも与えてくれます。特に、春先の山菜は冬の間に溜まった老廃物を排出するデトックス効果が期待され、疲れた体をリセットするのに最適です。

さらに、山菜を調理するプロセスそのものが、日常の忙しさから解放されるリラックスタイムとしての効果もあります。自然の恵みに触れ、丁寧に下ごしらえを行い、旬の味覚を楽しむことで、心身ともに満たされるひとときを得られるでしょう。

まとめ

山菜は、健康をサポートする栄養価の高い食材です。日常の食事に取り入れることで、自然の恵みを味わいながら、体の内側から健康を整えることができます。栄養を逃さない調理法や適量の摂取を心がけ、飽きずに楽しむ工夫を取り入れることで、健康的な生活習慣をスタートしてみてください。

この春は、山菜を使った料理で彩り豊かな食卓を作り、家族や友人と季節感を共有してはいかがでしょうか?山菜の美味しさと健康効果を、ぜひ日々の暮らしに役立ててください。