「山菜の香りって、具体的にどう楽しめばいいの?」──そんな疑問を持つ方に向けた記事です。春になると見かける山菜は、実は種類ごとに異なる香りの個性を持っています。本記事では、ヨモギ・ミツバ・シドケなどの代表的な山菜を取り上げ、香りのタイプや特徴、香りを活かす調理法・保存法をわかりやすく解説。さらに、香りによる癒し効果や、家族で楽しめる嗅覚体験ワークも紹介します。「見る・食べる」だけでなく、「香る」ことで山菜の世界はもっと楽しくなる——そんな気づきが得られる一記事です。

山菜の香りは五感で楽しむ“自然のアロマ”

香りで山菜を見分ける楽しみとは?

春の野山に足を踏み入れると、ふわりと香る若葉の匂いに包まれます。山菜の魅力は、味や見た目だけでなく、その香りにもあります。とくに初心者にとっては、見分けが難しい山菜もありますが、実は「香り」で判別できるケースも多いのです。

例えば、ヨモギはすりつぶすと甘くスッとした独特の香りが立ち、ミツバは切った瞬間に広がる爽やかなグリーン系の香りが特徴です。一方、シドケ(モミジガサ)はクセのある青くささとともに、森の中にいるような深い香りを感じさせます。これらの香りは、ただの「匂い」ではなく、私たちの五感を刺激し、記憶に残る体験を作ってくれます。

また、香りの強さは個体差があるため、同じ山菜でも日当たりや土壌によって微妙に異なることがあります。その微差を嗅ぎ分けることで、自然との対話がより深まるのです。

採取の際は、葉を軽く指でこすって香りを確かめてみましょう。安全性の観点でも、毒草との区別に役立つ場面があります。例えば、ヨモギと似た姿の「オオヨモギ」や「トリカブトの若芽」などは香りが異なるため、香りでの確認は重要な手がかりになります。

香りが引き立つ季節と採取タイミング

山菜の香りが最も豊かに感じられるのは、やはり芽吹きの季節=春です。寒さから目覚めた植物は、エネルギーを蓄えた若芽を出し、香り成分を一気に放出します。とくに以下のような時期とタイミングを意識すると、より香り高い山菜と出会うことができます。

| 山菜名 | 香りの特徴 | 採取の適期 |

|---|---|---|

| ヨモギ | 甘さと清涼感のある草の香り | 3月下旬~4月上旬 |

| ミツバ | 青葉系のさっぱりとしたグリーンアロマ | 4月~5月 |

| シドケ | やや土っぽく、深い森林系の香り | 4月中旬~5月初旬 |

これらの山菜は、「食べ頃」と「香り頃」が重なるタイミングに収穫すると、料理の風味も格段にアップします。天ぷらやおひたしなど、加熱しても香りがしっかり残るものを選ぶのもコツです。

また、早朝の採取は香りが凝縮されているためおすすめです。夜露でしっとりした葉には、揮発性の香り成分がしっかり閉じ込められており、摘んだ瞬間に香りがはじけます。

採ってすぐに使わない場合は、新聞紙に包んで軽く湿らせた状態で冷蔵しておくと、香りを損なわずに保存できます。また、冷凍や乾燥によっても香りをある程度キープすることができますが、できる限り新鮮なうちに楽しむのがベストです。

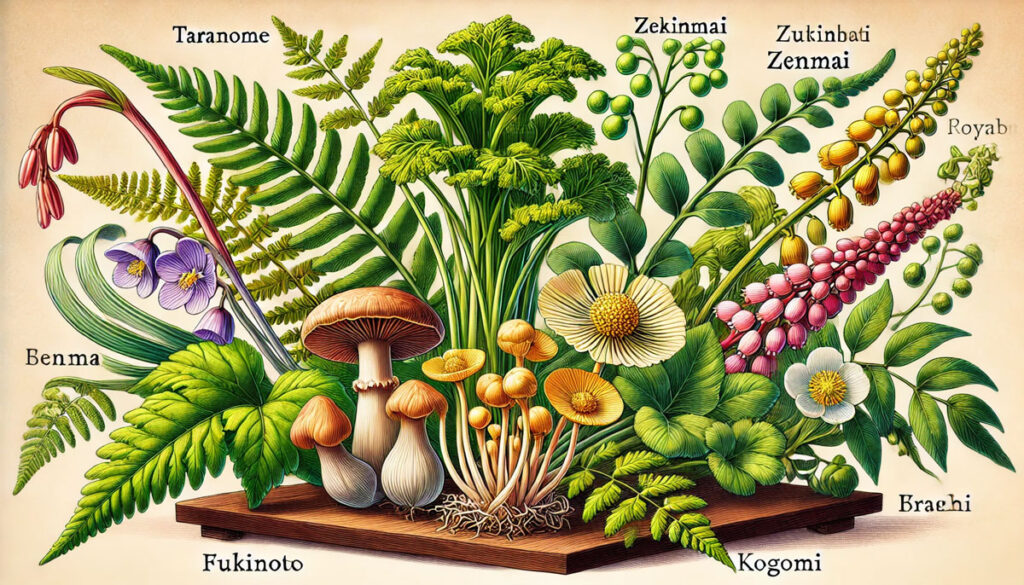

代表的な山菜の香りとその特徴

爽やか系|ミツバ・ハコベ・セリなど

春の訪れを告げる山菜のなかでも、「爽やか系」と分類されるものは、清涼感や青っぽさが感じられる香りを持っています。代表的なのがミツバ・ハコベ・セリなど。いずれも水辺や日陰に自生し、柔らかい葉をもつのが特徴です。

ミツバは、切った瞬間にふわっと立ち上がる青葉系の香りが魅力。和食の風味付けや香りづけに多用されるのも納得です。ハコベはやや控えめですが、若芽を手で揉むとほんのりグリーン系の香りが漂います。セリはピリッとした清涼感のある香りで、特に根セリに近づくほど強くなります。

これらの山菜は「香り=新鮮さのバロメーター」にもなりやすいため、収穫や購入の際には、香りの鮮度を確かめるのがおすすめです。

青葉系|ヨモギ・フキ・コシアブラ

一段階深みのある香りを持つのが「青葉系」の山菜です。とくにヨモギは、薬草としても知られるほど香りに個性があり、甘さと清涼感が調和した奥深い印象。葉をこすったときに立ちのぼる香りは、春を告げる“香りのアイコン”とも言える存在です。

フキは、加熱することで特有の「ほろ苦さと緑の香り」が引き立ちます。とくに茎を湯がいたときの香りは、昔ながらの台所を思わせる郷愁を帯びたアロマです。コシアブラは「山菜の女王」とも称され、その香ばしさとグリーンの香りが混ざった独特の個性を持っています。

青葉系の香りは、天ぷらや炒め物で火を通すとさらに芳醇に変化するのも魅力です。香りの変化も楽しみながら調理しましょう。

苦み・野趣系|シドケ・タラの芽・ワラビ

山菜ならではの“野趣”を感じる香りをもつのがこの分類。いわゆる「大人向け」の香味ともいえ、一口目に「クセがある」と感じる方もいるかもしれません。しかし、それがやみつきになる魅力でもあります。

シドケ(モミジガサ)は、やや土っぽさを含んだ香りで、森の中に分け入ったような湿り気のある香りが特徴。タラの芽は香ばしさの奥にほんのり苦みを感じさせる香りで、春の息吹を強く感じる山菜の代表格です。ワラビは茹でた後のヌメリとともに、青くささと独特の野味を放ちます。

この系統の山菜は、下処理を丁寧に行うことで香りと味が調和し、ぐっと食べやすくなります。香りを残したままアクを抜くには、「重曹を使った下茹で」や「一晩水にさらす」といった工夫が有効です。

花の香りを持つ山菜|ウドの花・フキノトウなど

意外と知られていませんが、山菜のなかには“花の香り”を感じさせるものも存在します。たとえばウドの若芽や花は、甘く華やかで、まるで山の中に咲く野花のような香りを漂わせます。

フキノトウも、花開く前のつぼみに近い状態だと、苦みの中に甘い香気を感じることがあります。これは加熱調理ではやや飛びやすいため、香りを楽しむなら「味噌和え」や「刻み薬味」として生に近い状態で使うのがコツです。

こうした「花の香り系山菜」は、料理に彩りと香りの両方を加えてくれる存在です。特に香りに敏感な方にはフレグランス感覚で楽しめる食材と言えるでしょう。

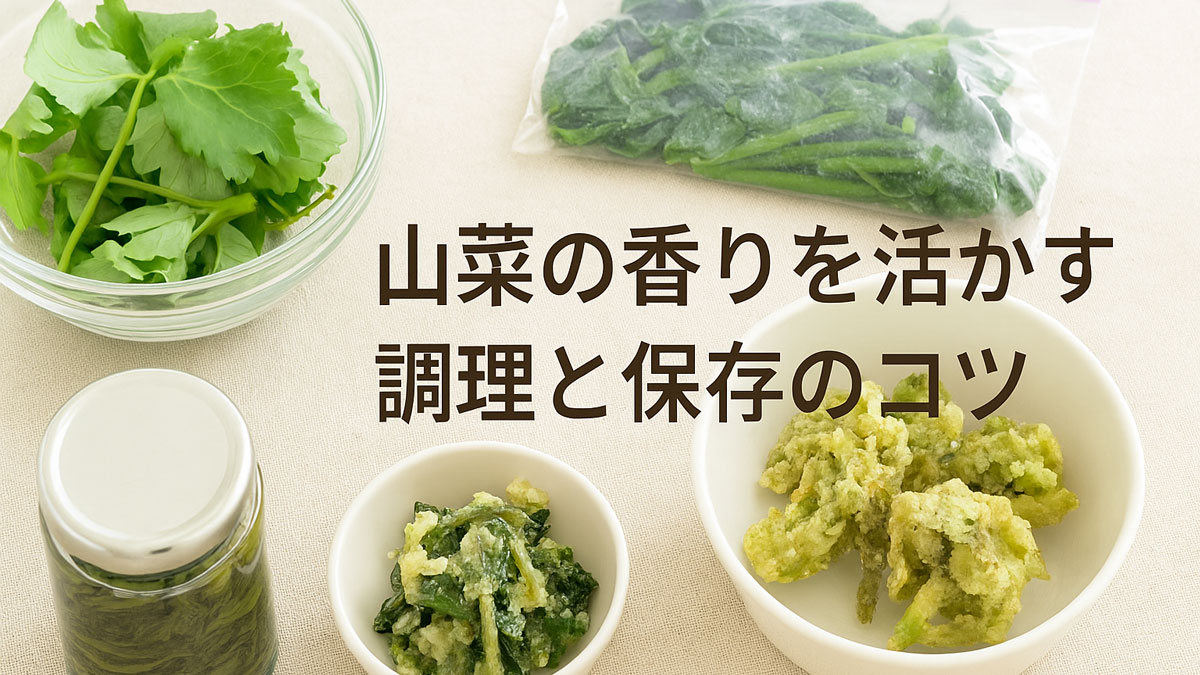

山菜の香りを活かす調理と保存のコツ

香りを逃さない下処理とは?

山菜の香りは、とても繊細で揮発性が高いため、下処理を間違えると風味が一気に失われてしまいます。特にヨモギやミツバなど、爽やか系・青葉系の山菜は「香りが命」といっても過言ではありません。そこで重要なのが、「アク抜き」や「湯通し」の方法を工夫することです。

まずポイントになるのが「湯の温度と時間」。90〜95℃の熱湯でさっと10〜20秒ほど茹でる「短時間加熱」が基本です。加熱しすぎると香り成分が蒸発し、風味が飛んでしまいます。アクが強めのシドケやワラビなどは、重曹をほんの少量加えて下茹でするとアクは抜けやすく、香りもほどよく残せます。

もう一つのコツは「水にさらす時間」。苦味の強い山菜を水に長時間さらすとアクが抜けて食べやすくなりますが、それと引き換えに香りも抜けてしまうため、5分〜10分程度で切り上げるのが理想です。

蒸す・和える・天ぷらで香りを引き出す

香りを最大限に楽しむには、調理法の選び方も重要です。山菜は茹でる以外にも、蒸す・和える・天ぷらなどの方法で、その香りをさらに引き立てることができます。

まず「蒸し調理」は、水に触れさせないため香りの流出が少なく、しっとり仕上げながら素材本来の香りを引き出すのに適しています。特にフキやウドは、蒸し調理でほんのり甘く芳しい香りが立ち上がります。

一方、和え物は“香りを閉じ込める”調理法としても優秀です。ごま和えや酢味噌和えなど、油脂や酸味のある調味料と組み合わせることで、揮発しやすい香り成分が素材に留まりやすくなります。

そして、香りと食感を同時に楽しめるのが天ぷら。高温で一気に火を通すことで、表面はカリッと、中からは香りがふわっと立ち昇ります。ヨモギ、タラの芽、コシアブラなどは、まさに天ぷら向きの山菜です。

冷凍・乾燥・塩漬けで香りをキープ

採れたての香りを長く楽しみたい場合は、保存方法にも工夫が必要です。香りをしっかり残すには、冷凍・乾燥・塩漬けといった方法がそれぞれに有効です。

【冷凍保存】は、香り成分がある程度閉じ込められるうちに急速冷凍するのがポイント。軽く湯通しして水気を切った後、小分けにしてラップとジッパー袋で密封すると風味の劣化を抑えられます。ミツバやヨモギなど香りの強い山菜におすすめです。

【乾燥保存】は、風通しの良い日陰で自然乾燥するのが基本。完全に乾くと香りは少し和らぎますが、調理時に戻すことで独特の深みある香りが広がります。フキやゼンマイなどが向いています。

【塩漬け保存】は、特に湿度の高い季節でも安定して保存できる方法です。塩が香りを閉じ込め、発酵により別の風味が加わることもあります。特にワラビやウドなど、食感と香りを両立したい山菜に最適です。

以下に山菜別のおすすめ保存方法を簡単にまとめた表をご用意しました。

| 山菜名 | 保存方法のおすすめ | 香りの持続度 |

|---|---|---|

| ヨモギ | 冷凍 | ◎(ほぼそのまま) |

| フキ | 乾燥・塩漬け | ○(やや変化) |

| シドケ | 冷凍 | ○(やや落ち着く) |

| ワラビ | 塩漬け | ◎(風味が深まる) |

香りを活かすには、「素材に合わせた保存方法を選ぶこと」が鍵です。下処理から保存まで一貫して香りを意識することで、季節の恵みをより深く楽しむことができます。

香りの癒し効果と“嗅覚ワーク”のすすめ

リラックスや集中に役立つ香り成分とは?

山菜の香りは、単に「いい匂い」というだけでなく、私たちの心や身体にやさしく働きかける成分を含んでいます。とくに注目されているのが、テルペン類やフラボノイドなどの植物性香気成分です。これらは精油にも含まれ、自律神経を整えたり、リラックスや集中力の向上を助ける働きがあるとされています。

たとえばヨモギに含まれる「シネオール」は清涼感のある芳香成分で、アロマテラピーでも使われるリラクゼーション効果の高い成分。セリ科のミツバには、αピネンやリモネンといった森林浴のような効果をもつ香気成分が含まれています。これらは、嗅覚を通じてダイレクトに脳へ届き、気分の切り替えやストレス軽減にもつながります。

日常に追われているときこそ、自然の香りでふっと肩の力が抜ける——それが、山菜の香りが持つ“癒しのちから”なのです。

家族でできる山菜アロマ体験ワーク

山菜の香りは、大人だけでなく子どもも楽しめる「自然とのふれあい教材」としても活用できます。ここでは、簡単にできて心と体をリフレッシュできる“山菜アロマワーク”の一例をご紹介します。

- 材料:山菜(ヨモギ、ミツバ、フキノトウなど香りの強いもの)、ボウル、水、タオル

- 方法:

- 山菜をさっと水洗いして葉を広げる

- 手で軽く揉んで香りを立てる

- 湯気のたったボウルの上にかざして香りを吸い込む

この“山菜スチームアロマ”は、香りと蒸気によるリラクゼーション効果が同時に得られるため、特に朝やお風呂あがりの時間帯におすすめです。子どもには「この香り、なにに似てる?」と問いかけることで、嗅覚の感性や表現力を育む遊びにもなります。

山菜の香りを比べる「嗅覚観察ノート」の作り方

香りの感じ方は人によって異なり、その差もまた嗅覚体験の楽しさのひとつです。そこでおすすめなのが「嗅覚観察ノート」を作ること。五感で山菜を味わいながら、香りの記憶を“見える化”していくプロセスは、自然との関わり方を深めてくれます。

作り方は簡単。以下のようなテンプレートを用意しておき、観察した内容を書き込むだけでOKです。

| 項目 | 記入内容の例 |

|---|---|

| 山菜名 | ヨモギ |

| 香りの印象 | すっきり、甘い、やや薬草っぽい |

| どんな場面を思い出す? | 草原、子どもの頃の野遊び |

| どの調理法が一番香りを感じた? | 天ぷら、蒸し |

| 香りの変化 | 摘みたては甘く、加熱で落ち着いた |

観察ノートをつけることで、香りを言葉にする力が養われ、自分だけの香りの記憶が積み重なっていきます。これを続けていくと、「あ、この香りは春の気配だな」といった、自然との感覚的なつながりがどんどん深まっていきます。

嗅覚はもっとも記憶と直結すると言われる感覚。だからこそ、山菜の香りは“記憶に残る旬の贈り物”とも言えるのです。

【まとめ】香りを知れば、山菜の世界がもっと楽しくなる

山菜というと、「味」「栄養価」「季節感」に注目が集まりがちですが、実はその本質的な魅力は“香り”にあるのかもしれません。ヨモギの甘く爽やかな香り、ミツバの清涼感あるグリーンの香り、シドケの奥深い野趣あふれる香り…。それぞれがまるで違う表情を持ち、私たちの嗅覚と感情にダイレクトに働きかけてきます。

今回の記事では、山菜の香りを4つのタイプ(爽やか系・青葉系・苦み系・花の香り系)に分類し、それぞれの特徴や調理法、保存のコツまで掘り下げてご紹介してきました。香りの強い山菜こそ、その土地の気候や季節、植物の生命力を感じさせる存在であり、五感を総動員して味わう価値があります。

また、嗅覚を活用したワークや観察ノートづくりは、子どもから大人まで楽しめる自然とのふれあいの入り口でもあります。山菜の香りは単なる「調理の素材」ではなく、日常の中にある癒し・学び・発見のきっかけとしても活用できるのです。

たとえば、野に出てヨモギを摘み、その香りに包まれながらお茶にする。食卓でミツバの香りに春の訪れを感じる。シドケを天ぷらにして、鼻に抜ける野性味ある香りに季節を感じる——。こうした体験を重ねることで、香りが記憶と結びつき、「その季節を生きた実感」へと昇華していきます。

香りを“感じて終わる”のではなく、“感じて記録し、味わい、誰かと共有する”——この循環の中で、山菜という存在がぐっと身近で豊かなものになっていきます。五感を通じた山菜体験は、自然との関係性をより深く、心地よくしてくれるはずです。

山菜を採る、調理する、味わう——そのどの場面でも、「今日はどんな香りがするだろう?」と意識してみてください。たったそれだけで、普段の料理も野外散策も、格別の体験に変わっていくでしょう。

最後に、この「山菜の香り図鑑」が皆さんにとって、自然の香りを楽しむ第一歩になれば幸いです。春の森へ、野へ、庭へ。鼻を近づけて、風とともに運ばれてくる“季節の香り”を、どうぞ心いっぱいに味わってみてください。