「山菜を保存したいけど、どの方法がいいの?」と悩んでいませんか?山菜は鮮度が命ですが、正しい保存方法を知らないと風味が落ちてしまいます。この記事では、初心者でも簡単にできる冷凍・塩漬け・乾燥の保存方法を徹底解説!山菜を美味しく長持ちさせるコツや保存後の調理法まで、わかりやすくお伝えします。これを読めば、旬の山菜をムダなく楽しむための知識が身に付きます。ぜひ最後までお読みください!

1. 山菜を美味しく長持ちさせる保存方法とは?

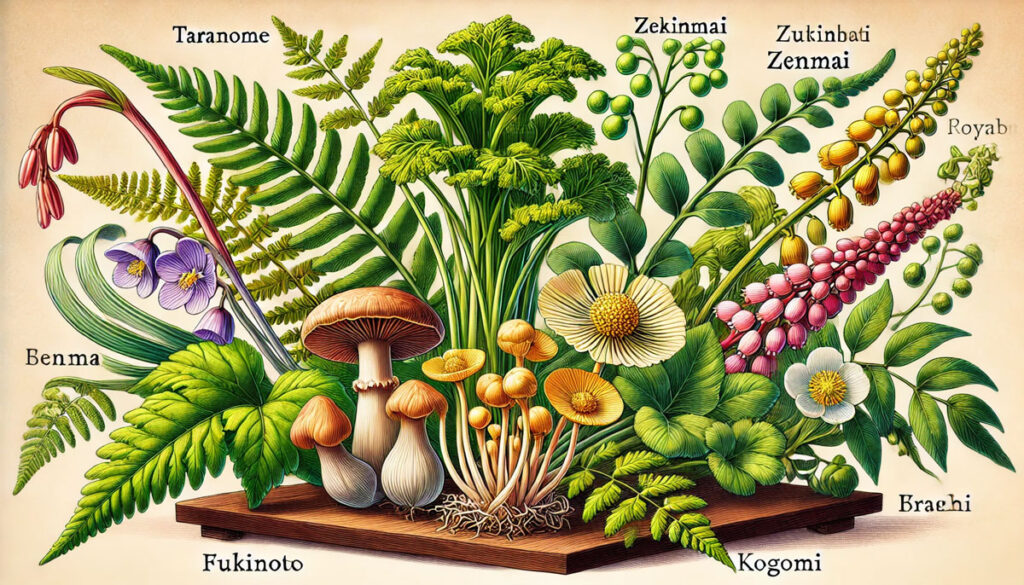

春や秋に山間部で採れる「山菜」は、四季折々の自然の恵みを楽しめる貴重な食材です。タラの芽やワラビ、ゼンマイ、フキなど、山菜ごとに異なる風味や食感が魅力的です。しかし、これらは鮮度が落ちやすいため、適切な保存方法を知らないとせっかくの風味が損なわれてしまいます。本記事では、山菜を美味しく長持ちさせる保存方法について詳しく解説します。

山菜の魅力と保存が重要な理由

山菜の魅力は何といっても「旬」の味をダイレクトに楽しめる点にあります。採れたての山菜には、季節の香りと独特の苦みがあり、これが料理に豊かな風味を与えます。しかし、この鮮度と風味は時間の経過とともに失われてしまいます。

山菜は収穫後、内部の水分が徐々に抜けて乾燥したり、栄養素が分解されたりします。また、気温の高い環境に置かれると腐敗が進みやすく、風味だけでなく安全性にも影響が及びます。こうした劣化を防ぐためには、適切な保存方法を知り、実践することが大切です。

山菜の保存方法は、大きく分けて以下の3つが主流です。

- 冷凍保存:鮮度をそのまま封じ込める

- 塩漬け:長期保存が可能で、山菜独特の旨味が深まる

- 乾燥:軽量化しつつ風味を凝縮できる

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、山菜の種類や使い方に応じて適切に選ぶことが重要です。

保存方法による風味の違い

保存方法の違いは、山菜の風味に大きな影響を与えます。

冷凍保存では、山菜の新鮮な状態をほぼそのまま維持できます。下処理としてアク抜きや軽い茹でを行い、急速冷凍することで、山菜特有の香りや食感を楽しめます。ただし、冷凍期間が長くなると風味が劣化するため、1か月以内に消費するのが理想的です。

一方、塩漬けは保存中に山菜自体が熟成され、旨味が深まる特徴があります。特にゼンマイやフキなどの山菜は、塩漬けにすることで「まろやかな味わい」が加わり、料理の幅が広がります。ただし、塩抜きの手間がかかるため、使いたい時にすぐに調理できないという難点もあります。

乾燥保存は風味の凝縮感が楽しめる点が特徴です。天日干しなどで水分を抜いた山菜は軽量化し、長期保存が可能になります。特に乾燥ゼンマイは煮物や汁物での再利用時に、その旨味が引き立ちます。一方、乾燥により食感が硬くなる場合もあるため、適切な戻し方が必要です。

いかにして山菜を保存するかは、その後の料理の仕上がりにも直結します。この記事では各保存方法をさらに掘り下げて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

2. 冷凍保存:手軽で便利な山菜の保存術

冷凍保存は、山菜を美味しく長期間楽しむために手軽で便利な方法です。冷凍することで、採れたての風味や栄養素を保ちながら、1か月以上保存が可能になります。ここでは、冷凍保存に向いている山菜や具体的な手順、下処理のコツについて詳しく解説します。

冷凍保存に向いている山菜の種類

冷凍保存に向いている山菜は、比較的水分が多くて柔らかいものが適しています。具体的には以下のような種類が挙げられます:

- タラの芽

- ワラビ

- フキ

- コゴミ

- ノビル

これらの山菜は冷凍しても食感が損なわれにくく、解凍後も新鮮な風味を楽しむことができます。一方で、ゼンマイなどの乾燥向きの山菜は冷凍保存にあまり適していません。

下処理のコツ:茹で方・アク抜きのポイント

冷凍する前に、山菜の下処理をしっかり行うことで風味を保つことができます。特に重要なのは「アク抜きと適度な茹で加減」です。

- 洗浄

山菜に付着している泥やごみをしっかり洗い落とします。 - アク抜き

ワラビやフキなどアクが強い山菜は、下茹でや塩もみでアクを抜きます。アク抜きを行わないと、冷凍中に苦みやエグみが増すことがあります。 - 茹でる

山菜を軽く茹でることで冷凍後の風味を保つことができます。ただし、茹ですぎると解凍後に柔らかくなりすぎるため、1〜2分程度の短時間で茹でるのがポイントです。

茹でた後は冷水にさらして急冷し、しっかり水気を切ってから次の工程に進みます。

冷凍保存の手順:鮮度を保つ袋詰め方法

- 小分けする

山菜を使う分量ごとに小分けにしておくと、必要な分だけ取り出せて便利です。 - 袋詰め

冷凍保存用のジッパーバッグや密閉容器を使用します。中の空気をできるだけ抜くことが重要で、これによって冷凍焼けを防ぎます。真空パックができればなお良いです。 - 急速冷凍

冷凍庫の温度設定を低めにし、可能であれば山菜を広げて急速に冷凍します。

保存期間と解凍時の調理方法

冷凍保存した山菜は、1か月程度を目安に使い切るのが理想的です。それ以上保存すると風味が落ちる可能性があります。

解凍する際は、冷蔵庫でゆっくり解凍する方法が一般的です。また、解凍せずにそのまま加熱調理することも可能で、炒め物やスープ、煮物などに適しています。

冷凍保存の利点は、山菜の旬を長く楽しめるだけでなく、時間がないときでもすぐに調理できる点です。正しい方法で保存すれば、山菜の新鮮な風味をいつでも楽しむことができます。ぜひ今回の手順を試してみてください!

3. 塩漬け:伝統的で奥深い保存方法

塩漬けは、日本の伝統的な保存方法の一つであり、山菜の味わいや栄養を長期間楽しむのに最適です。時間が経つにつれて山菜が熟成され、独特の旨味が引き出されるため、家庭料理や郷土料理にもよく使われます。本章では、塩漬けに適した山菜や手順、さらには塩抜きの方法とアレンジレシピについて解説します。

塩漬けに適した山菜と選び方

塩漬けに適している山菜には、以下のようなものがあります:

- ゼンマイ

- フキ

- ワラビ

- ウド

これらの山菜は、水分が適度に多く、塩分が染み込みやすい性質を持っています。特にゼンマイやワラビは、塩漬けによって苦味が和らぎ、まろやかな風味に変わります。

選び方のポイントとしては、新鮮で張りのあるものを選ぶことが重要です。表面に傷や黒ずみがあるものは避け、収穫したての山菜を使うと仕上がりが良くなります。

塩漬けの手順とポイント:塩加減のコツ

塩漬けの作業はシンプルですが、いくつかのポイントを押さえると失敗を防げます。

- 準備

山菜をよく洗い、泥や汚れを落とします。アクが強いものは事前に茹でてアク抜きをしておくとよいでしょう。 - 漬ける

保存容器に山菜を並べ、適量の塩を振ります。塩の量は山菜の重さの10〜15%が目安です。塩が少なすぎると保存性が低下し、多すぎると塩辛くなりすぎるため、バランスが重要です。 - 重しを乗せる

塩を振った山菜の上に重しを乗せて、均等に圧力をかけます。これにより余分な水分が抜けて、塩分が均一に染み渡ります。 - 熟成

冷暗所で1〜2週間ほど漬け込みます。山菜の種類や好みによって漬け込む期間を調整してください。

ポイントは、漬け込み中に出てくる水分を定期的に捨てることです。この作業を怠ると、風味が悪くなる原因となります。

塩抜きの仕方とアレンジレシピ

塩漬けした山菜を料理に使う際は、塩抜きが必要です。塩抜きの手順は以下の通りです:

- 流水で洗う

表面の塩を流水で軽く洗い流します。 - 水に浸す

容器に水を張り、山菜を浸します。2〜3時間程度が目安ですが、塩加減を確認しながら時間を調整してください。 - 茹でる(必要に応じて)

塩気が強く残っている場合は、軽く茹でてさらに塩分を抜きます。

塩抜きした山菜は、和え物、煮物、汁物、または炒め物などさまざまな料理に活用できます。特にゼンマイの煮物や、フキの酢味噌和えは人気のアレンジレシピです。

塩漬けの魅力は、単なる保存にとどまらず、山菜に新たな味わいをもたらしてくれる点にあります。正しい手順で保存すれば、旬の山菜をいつでも美味しく楽しむことができます。ぜひ挑戦してみてください!

4. 乾燥保存:山菜の旨味を凝縮!

乾燥保存は、山菜の水分を抜いて長期保存を可能にするだけでなく、旨味や栄養を凝縮する保存方法です。乾燥することで軽量化されるため、収納スペースを取らず、使いたいときに戻して簡単に調理できます。本章では、乾燥に適した山菜の特徴、具体的な乾燥方法、さらに保存期間と使い方のアイデアを紹介します。

乾燥に適した山菜の特徴

乾燥保存に向いている山菜には、もともと繊維が多く、乾燥後も形が崩れにくいものが適しています。以下の山菜が代表的です:

- ゼンマイ

- ワラビ

- ノビル

- フキ

特にゼンマイやワラビは乾燥後に戻したときの食感が良く、煮物や汁物にぴったりです。一方で、タラの芽やコゴミなど水分の多い山菜は乾燥が難しく、冷凍保存のほうが適しています。

乾燥に適した山菜を選ぶ際は、収穫後すぐの新鮮なものを選ぶことが重要です。傷やカビがあるものは避けてください。

天日干しと電子レンジ乾燥の方法比較

乾燥方法には、昔ながらの天日干しと、現代的な電子レンジ乾燥の2つがあります。それぞれのメリットと手順を比較してみましょう。

1. 天日干し

「自然な風味を最大限に生かす方法」が天日干しです。太陽光と風によって水分がゆっくりと抜けるため、山菜の旨味が深まります。

- 手順:

- 山菜を洗い、泥や汚れを落とします。

- キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

- 網やザルの上に均等に広げます。

- 直射日光の当たる風通しの良い場所に置きます。

- 3〜5日間乾燥させ、パリパリに乾いたら完成です。

天候に左右される点がデメリットですが、コストがかからずエコな方法です。

2. 電子レンジ乾燥

時間がないときや天気が悪いときは、電子レンジを使った乾燥がおすすめです。

- 手順:

- 山菜を洗い、水気をしっかり拭き取ります。

- クッキングペーパーを敷いた耐熱皿に並べます。

- 電子レンジで500W〜600Wの低出力で1〜2分加熱します。

- 取り出して状態を確認し、必要に応じて繰り返します。

電子レンジ乾燥は短時間で仕上がるのが魅力ですが、焦げるリスクがあるため、少しずつ加熱しながら調整するのがコツです。

乾燥山菜の保存期間と使い方アイデア

乾燥させた山菜は、密閉容器やジッパーバッグに入れて保存します。直射日光や湿気を避ければ、「半年から1年程度の長期保存が可能」です。

使うときは水やぬるま湯で戻してから調理します。以下は乾燥山菜を使ったアレンジレシピの一例です:

- ゼンマイの煮物

戻したゼンマイを甘辛く煮て、常備菜に。 - 山菜の炊き込みご飯

戻した山菜を炊き込みご飯の具材に加えるだけで、風味豊かな一品に。 - 味噌汁やスープ

戻した山菜を味噌汁やスープに加えて、季節感を楽しむ。

乾燥保存の良さは、手軽に旨味を凝縮できる点です。特に家庭で余った山菜を無駄なく活用するのに最適な方法です。天日干しと電子レンジのどちらかを選び、ぜひ挑戦してみてください!

5. 山菜の保存方法別Q&A:よくある疑問を解決!

山菜の保存については、多くの方が悩みを抱えています。「保存前に洗ったほうがいいのか?」「冷蔵庫で短期間保存できるのか?」など、基本的な疑問から具体的な保存方法の利点まで、気になるポイントを解説します。この記事を読めば、山菜の保存に関する疑問がスッキリ解決します!

保存前に洗うべき?

保存前に山菜を洗うかどうかは、保存方法によって異なります。以下を参考にしてください:

- 冷凍保存の場合

冷凍保存では、保存前に必ず山菜を洗いましょう。泥や汚れが付いたままだと、冷凍中に味や風味が落ちる原因になります。さらに、「茹でてアク抜き」をすることで、冷凍後の苦みや渋みを軽減できます。 - 塩漬けの場合

塩漬けする際も洗浄は必須です。泥やゴミが残っていると腐敗を招く可能性があります。アクが強い場合は軽く茹でてから漬け込むと失敗を防げます。 - 乾燥保存の場合

天日干しや電子レンジ乾燥を行う際も、必ず洗浄し、乾燥前に水気をしっかり拭き取ることが重要です。

結論として、どの保存方法でも保存前に洗うことが必要です。手間はかかりますが、これが美味しさを保つ第一歩となります。

冷蔵庫での短期保存は可能?

冷蔵庫での短期保存は可能ですが、適切な方法を取る必要があります。山菜は収穫後すぐに鮮度が落ち始めるため、冷蔵庫での保存期間は2〜3日程度が限界です。長期間保存したい場合は、冷凍や塩漬け、乾燥がおすすめです。

冷蔵庫で保存する際のポイント:

- 洗った山菜をキッチンペーパーで軽く包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に保管します。

- フキやノビルなど、乾燥に弱い山菜は水に浸して保存することで鮮度を維持できます。

ただし、冷蔵庫保存では味や風味が変わりやすいため、早めに消費することを心がけましょう。

各保存方法のメリット・デメリット

山菜の保存方法にはそれぞれ特長があり、用途やライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。

| 保存方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 冷凍保存 | 手軽で山菜の風味をそのまま保てる | 保存期間が短く、冷凍焼けのリスクあり |

| 塩漬け | 長期保存可能で旨味が深まる | 塩抜きが必要で手間がかかる |

| 乾燥保存 | 軽量で長期間保存でき、旨味が凝縮される | 戻すのに時間がかかる場合がある |

どの保存方法を選ぶかは、山菜の種類や使いたいタイミングによります。例えば、頻繁に使う場合は冷凍保存が便利ですが、風味を重視したい場合は塩漬けや乾燥がおすすめです。

まとめ

山菜を美味しく長く楽しむには、保存前の準備や適切な保存方法の選択が重要です。本記事で紹介した方法を参考に、旬の山菜を無駄なく使い切りましょう!

6. 保存した山菜を美味しく食べるコツ

保存した山菜は、適切な調理法で使えば、旬の風味や栄養を存分に楽しむことができます。それぞれの保存方法に適した調理法やアレンジを知ることで、家庭の食卓に彩りを添える一品を作ることが可能です。本章では、保存方法ごとのおすすめ調理法と定番料理からアレンジレシピまでを紹介します。

保存方法ごとのおすすめ調理法

1. 冷凍保存した山菜

冷凍保存した山菜は、新鮮な風味をそのまま保っているため、解凍後すぐに調理が可能です。

- 炒め物

冷凍のままフライパンで炒めると、シャキッとした食感を楽しめます。タラの芽やフキは、醤油やバターで味付けすると絶品です。 - 汁物

解凍せずにそのまま味噌汁やスープに入れると、山菜の香りが広がります。

2. 塩漬けした山菜

塩漬けした山菜は、塩抜きを行うことでさらに料理の幅が広がります。

- 煮物

塩抜きしたゼンマイやワラビを、醤油や砂糖で甘辛く煮付けると、どんな食卓にも合う一品に。 - お浸し

軽く茹でた塩漬け山菜に、ポン酢やかつお節をかけるだけで簡単で美味しい副菜が完成します。

3. 乾燥保存した山菜

乾燥保存した山菜は、戻した後に使うことで、旨味が凝縮された料理を楽しむことができます。

- 炊き込みご飯

戻したゼンマイやフキを米と一緒に炊くことで、香り高い炊き込みご飯ができます。

「山菜の旨味がご飯全体に広がる」のがこの料理の魅力です。 - 天ぷら

戻した山菜を天ぷらにすると、サクサクの食感と凝縮された味わいが楽しめます。

定番料理からアレンジレシピまで

保存した山菜は、定番料理だけでなく、少し工夫を加えることで新しいレシピにも挑戦できます。

- 山菜のキッシュ

塩漬けしたワラビやフキをキッシュの具材に加えると、和風と洋風の融合が楽しめる一品に。 - 山菜パスタ

冷凍したタラの芽を使い、オリーブオイルやガーリックで味付けするだけで、簡単で香り高いパスタが完成します。 - 山菜のピザトッピング

戻した乾燥ゼンマイやフキをピザにトッピングして焼くと、意外な美味しさに驚くはずです。 - 山菜の和風オムレツ

塩漬けした山菜を卵でとじるだけで、ふわっとした和風オムレツに仕上がります。

まとめ

保存した山菜を美味しく食べるには、保存方法ごとの特徴を活かすことが重要です。冷凍、塩漬け、乾燥それぞれに適した調理法を試しながら、新しいアレンジにも挑戦してみてください。「山菜の保存と調理は、季節を楽しむ知恵」です。ぜひ、保存した山菜を最大限に活かして、食卓に旬の彩りを加えましょう!

7. 山菜保存のまとめ:保存方法の選び方と注意点

山菜を美味しく長期間保存するためには、それぞれの保存方法の特性を理解し、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。ここでは、冷凍・塩漬け・乾燥それぞれの保存方法を総括し、美味しさを保つためのポイントを解説します。山菜を無駄なく楽しむための参考にしてください。

状況に応じた保存方法の選び方

山菜の保存方法は、ライフスタイルや利用目的に応じて選びましょう。それぞれの特徴を以下にまとめます。

1. 冷凍保存

冷凍保存は、短期間で使い切る予定がある場合や手軽に保存したいときに適しています。冷凍した山菜は1か月程度保存が可能で、解凍後も鮮度が保たれやすいため、炒め物や汁物にすぐ使える点が便利です。

2. 塩漬け保存

塩漬けは、長期保存を目的としつつ、風味や旨味を深めたい場合に適しています。特にゼンマイやワラビなどの山菜は塩漬けによる熟成で、独特のコクが生まれます。ただし、塩抜きの手間を考慮する必要があります。

3. 乾燥保存

乾燥保存は、軽量化や長期保存が必要な場合に最適です。戻し作業が必要ですが、旨味が凝縮され、煮物や炊き込みご飯に活用できます。また、保存スペースを取らないため、大量の山菜を保存したいときにも向いています。

美味しさを保つための基本ポイント

山菜の保存方法にかかわらず、美味しさを保つにはいくつかの基本的なポイントを押さえることが重要です。

- 新鮮なうちに保存する

山菜は収穫後すぐに保存方法を選んで処理を始めることが大切です。時間が経つほど風味や栄養が失われるため、「収穫後できるだけ早く保存作業に取りかかる」ことが美味しさを保つ最大の秘訣です。 - 適切な下処理を行う

泥や汚れをしっかり洗い落とし、アク抜きや茹でるなど、保存前の準備をしっかり行うことで風味を損なわずに保存できます。 - 保存環境を整える

冷凍保存では冷凍焼けを防ぐために空気をしっかり抜いた袋を使用し、乾燥保存では湿気のない場所で密閉容器に入れることが重要です。塩漬けの場合は、漬けている間に定期的に様子を確認し、腐敗を防ぎましょう。

まとめ

山菜の保存方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。状況や目的に応じて保存方法を選び、正しい手順で保存することで、旬の風味や栄養を最大限に引き出すことができます。

また、保存方法の選び方に加え、基本的な注意点を守ることで山菜の美味しさを長期間楽しむことが可能です。山菜保存の知識を活用して、季節の恵みをいつでも美味しく楽しんでください!

「保存は山菜の価値を守る大切な作業」です。ぜひこの記事を参考に、さまざまな保存方法を試してみてください。

山菜の魅力や楽しみ方を初心者向けに徹底解説!採取の基本ルールや保存方法、簡単レシピを紹介し、山菜を使った料理の幅が広がります。この記事を読めば、自然と触れ合いながら山菜を安全に楽しむ方法や、旬の味を長く味わうコツがわかります!