「山菜の採取を始めたいけど、いつどこで採ればいいのかわからない」「初めてでも失敗せずに楽しみたい」という方へ。この記事では、季節ごとの山菜の旬や採取スポット、保存方法、アレンジレシピまでを網羅。初心者でも安心して挑戦できるよう、わかりやすく解説します。山菜採取を楽しむための知識をこの記事で手に入れて、自然の恵みを存分に味わいましょう。

1. 山菜の魅力と採取の基本ルール

山菜採取は、自然の恵みを直接手にする特別な体験です。四季折々の山菜には、自然がもたらす旬の味覚が詰まっており、食卓に季節感を添えてくれます。この章では、山菜の魅力や、採取時に守るべき基本的なルールを詳しくご紹介します。

山菜とは?自然の恵みを味わう楽しさ

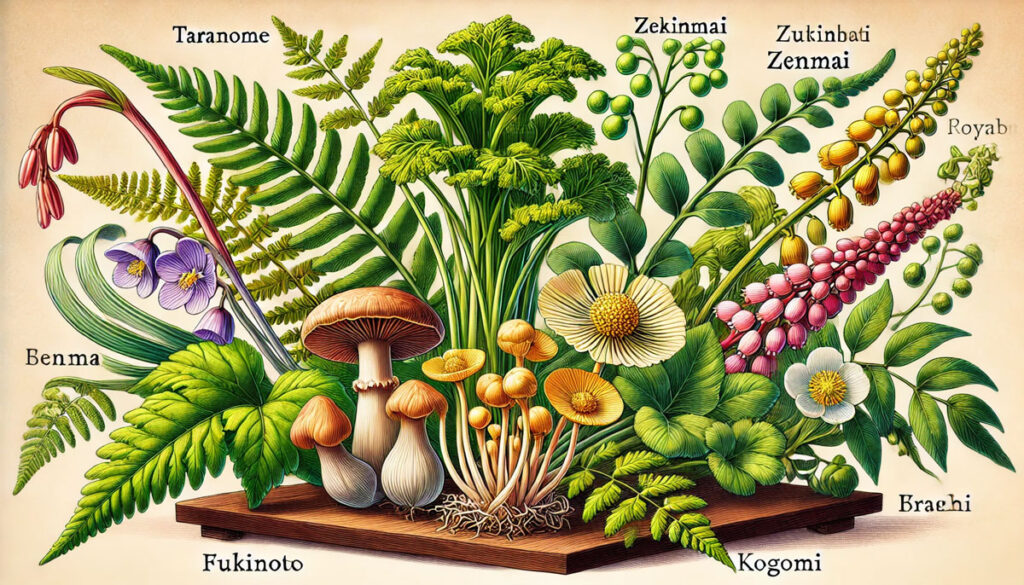

山菜とは、山や野原に自生する食用の植物を指します。春のタラの芽やフキノトウ、夏のミョウガ、秋のノビルなど、季節ごとに異なる味わいを楽しむことができます。これらの山菜は、旬の時期にしか手に入らないため、その短い収穫期間が特別感を高めます。

山菜の魅力は、その新鮮さと自然そのものの味わいです。市販の野菜にはない独特の風味を楽しむことができるため、多くの人々が春先になると山に出かけて採取を楽しみます。また、山菜には栄養価が高いものが多く、たとえばコゴミにはビタミンやミネラルが豊富に含まれており、健康志向の方にも人気があります。

山菜を採る楽しみは、料理する楽しみへとつながります。新鮮な山菜を使った天ぷらや和え物は格別の味わいで、家族みんなで食卓を囲むひとときが、さらに特別なものになるでしょう。

採取時の注意点:環境保護と安全を守るポイント

山菜採取は楽しいアクティビティですが、自然環境への影響を最小限に抑え、安全を確保するためのルールを守ることが大切です。以下の基本的な注意点を意識しましょう。

- 必要以上に採取しない

山菜を採りすぎると、その地域の生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。山菜の採取は、次のシーズンにもその地で山菜が育つよう、適量を心がけることが重要です。また、採取後に掘り返した土を戻すなど、植物が再生できるような配慮も忘れてはいけません。 - 採取エリアの確認をする

山菜が生えている場所には、国立公園や私有地など、立ち入りが制限されている場合があります。許可なく立ち入ることは違法行為となる可能性もあるため、必ず事前に採取可能な場所を確認してください。また、地元のルールを守り、山菜採取のマナーを心がけましょう。 - 毒草に注意する

山菜の中には、見た目が似ている毒草が存在するものもあります。たとえば、ニリンソウと間違えやすいトリカブトのように、誤って採取すると危険な場合もあります。初心者は必ずガイドブックを携帯するか、経験豊富な人と一緒に行動しましょう。 - 安全装備を整える

山菜採取は滑りやすい斜面や険しい場所で行うことが多いため、登山靴や軍手、長袖・長ズボンなどの安全装備を必ず準備してください。また、虫除けスプレーや日焼け止めなども持参すると便利です。

山菜採取を楽しむ心構え

山菜採取は、自然との対話でもあります。自然に感謝し、必要最小限の量をいただくという意識を持つことで、採取の楽しさはより深まります。家族や友人とともに出かければ、より一層楽しい思い出になるでしょう。

自然に囲まれながら採取した山菜を食卓に並べる体験は、忙しい日常の中で忘れがちな季節の移ろいを感じさせてくれます。この機会にぜひ、山菜採取にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

2. 春の山菜:新緑の季節に味わう絶品山菜

春は山菜の最盛期です。冬の寒さを越えた大地から芽吹く山菜は、生命力あふれる味わいと香りを私たちに届けてくれます。ここでは、春に楽しめる代表的な山菜や採取時期のガイド、さらには家庭で簡単に作れるレシピをご紹介します。

春の旬山菜リスト:フキノトウ、タラの芽、コシアブラなど

春の山菜といえば、やはりフキノトウ、タラの芽、コシアブラが代表的です。これらの山菜は、春の訪れを感じさせる味覚で、多くの家庭の食卓を彩ります。

- フキノトウ

春の山菜の先駆けともいえるフキノトウは、独特のほろ苦さが特徴です。蕾の状態で採取し、天ぷらや味噌炒めにすると香りが引き立ちます。 - タラの芽

山菜の王様とも呼ばれるタラの芽は、ほんのり甘みを感じる柔らかい食感が魅力。新芽が開ききる前に摘むと、最も美味しい状態で楽しめます。 - コシアブラ

香り豊かでクセの少ないコシアブラは、炒め物や和え物に最適です。若葉が出始めたタイミングが採取のベストシーズンです。

これらの山菜は、新緑が広がる時期にしか味わえない貴重な旬の味覚です。短い期間だからこそ、その瞬間を逃さず楽しむのがポイントです。

採取時期と地域別ガイド:どこで見つける?

春の山菜の採取時期は、地域や標高によって異なります。一般的に、平地では3月下旬から4月中旬、高地では4月中旬から5月上旬にかけてがピークです。以下に地域別のガイドをまとめました。

- 関東・東北地方

フキノトウは早春から、タラの芽やコシアブラは4月以降が収穫の最盛期です。山地や河川敷が主な採取場所です。 - 北海道

冬が長い北海道では、5月に入ると山菜のシーズンが始まります。タラの芽や行者ニンニクが人気の山菜です。 - 西日本

温暖な地域では、3月中旬から山菜が採れ始めます。特に四国や九州の山間部では、コシアブラがよく見られます。

山菜採取を計画する際は、事前にその地域の気候や標高を調べ、旬のタイミングを確認することが重要です。また、山菜が自生している場所は、自然公園や私有地が多いため、許可を得てから採取を行いましょう。

初心者向けに山菜採りの基本をわかりやすく解説!全国のおすすめスポットや安全な採取方法、必要な持ち物、山菜の下処理・レシピまで詳しく紹介。この記事を読めば、初めてでも安心して山菜採りを楽しめるようになります。春の味覚を満喫しに、山菜採りへ出かけてみませんか?

春の山菜を使った簡単レシピ:天ぷらやおひたし

採れたての春の山菜は、調理もシンプルで十分に美味しいです。以下に家庭で手軽に作れるレシピをいくつかご紹介します。

- フキノトウの天ぷら

【材料】フキノトウ、小麦粉、水、塩

【作り方】- フキノトウを軽く水洗いし、汚れを落とします。

- 小麦粉と水を混ぜて衣を作り、フキノトウを軽くくぐらせます。

- 中温の油でさっと揚げ、塩を軽く振って完成です。

- タラの芽のおひたし

【材料】タラの芽、醤油、だし

【作り方】- タラの芽を湯通ししてアクを抜きます。

- 醤油とだしを混ぜたつゆに漬け込み、10分ほど冷やします。

- 盛り付けて完成です。

- コシアブラの和え物

【材料】コシアブラ、酢味噌

【作り方】- コシアブラを湯がき、水気を絞ります。

- 酢味噌と和えるだけで完成です。

これらのレシピはどれも手軽に作れる上、山菜の自然な味を存分に楽しめるのが魅力です。ぜひ試してみてください。

春の山菜は、旬の短さがその価値をさらに高めています。この季節ならではの恵みを、採取と料理で存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。

3. 夏の山菜:高地で楽しむ山の恵み

夏は高地でしか見られない特別な山菜が旬を迎える季節です。青々とした自然の中で採取する山菜は、採れたてのフレッシュさと風味が格別です。この章では、夏の代表的な山菜や採取時のポイント、そして家庭で楽しめる夏山菜を使った料理をご紹介します。

夏の旬山菜リスト:ワラビ、ゼンマイ、ミョウガなど

夏の山菜には、春とは異なる季節感を感じさせる種類が多くあります。以下は、夏に楽しめる代表的な山菜です。

- ワラビ

初夏から中夏にかけて採取されるワラビは、茹でて灰汁を抜くことで独特のぬめりと食感が引き立ちます。お浸しや煮物として親しまれる山菜です。 - ゼンマイ

山菜の定番であるゼンマイは、乾燥保存が可能で年間を通じて楽しむことができます。若芽を採取して茹で、天日干しにすることで長期保存が可能です。 - ミョウガ

暑い夏の定番として重宝されるミョウガは、その爽やかな香りが料理のアクセントになります。薬味として冷奴やそうめんに添えると、食欲をそそる一品になります。

夏山菜は、いずれも標高の高い山地で育つことが多いため、採取時には少しの冒険心が必要です。

夏山で採取するコツ:暑さ対策と安全ポイント

夏山菜を採取するには、春や秋とは異なる注意点があります。夏特有の環境に適した準備をして、快適かつ安全に楽しみましょう。

- 暑さ対策を万全にする

夏山は気温が高く、直射日光を浴びる時間が長いため、帽子や日焼け止めを使用して紫外線を防ぎましょう。また、こまめな水分補給を心がけ、熱中症を防ぐことが重要です。 - 適切な装備を準備する

山地は天候が変わりやすく、突然の雨に見舞われることもあります。防水性のある登山靴やレインウェアを持参しましょう。加えて、虫よけスプレーを使うことで、山中での快適さが大きく向上します。 - 採取場所と環境への配慮

山菜は、地域の生態系にとって重要な存在です。必要以上に採らず、次のシーズンに同じ場所で山菜が育つようにすることがマナーです。また、私有地や保護区域での採取は避けましょう。 - 事前の情報収集がカギ

採取予定地の標高や山菜の種類、旬の時期を事前に調べておくと、効率よく目的の山菜を見つけることができます。地元の人々や登山ガイドからのアドバイスも参考になります。

夏山菜を使った料理:冷製料理や保存食

夏山菜は、爽やかな味わいを生かした冷製料理や、手軽に作れる保存食として楽しむことができます。以下はおすすめのレシピです。

- ミョウガの甘酢漬け

【材料】ミョウガ、酢、砂糖、塩

【作り方】- ミョウガを洗い、縦に半分に切ります。

- 酢と砂糖、塩を混ぜた甘酢に漬け込み、冷蔵庫で冷やします。

- 一晩置いて完成です。冷奴やサラダのトッピングとして最適です。

- ワラビと冷やしそうめん

【材料】ワラビ、そうめん、麺つゆ

【作り方】- ワラビを茹でて灰汁を抜き、冷水で冷やします。

- 茹でたそうめんにワラビを乗せ、麺つゆをかけて完成です。さっぱりとした味わいが夏にぴったりです。

- ゼンマイの煮物

【材料】乾燥ゼンマイ、醤油、砂糖、出汁

【作り方】- 乾燥ゼンマイを水で戻し、茹でて柔らかくします。

- 醤油、砂糖、出汁で煮込んで完成です。作り置きできるので便利です。

これらの料理は手軽でありながら、夏山菜ならではの爽やかな風味を存分に楽しめます。

夏の山菜は、採取の冒険や調理の楽しみを通じて、自然とのつながりを深める機会を提供してくれます。高地での涼しさを感じながら、ぜひ夏ならではの山菜を堪能してみてください。

山菜の保存に悩む方必見!冷凍・塩漬け・乾燥の方法を徹底解説し、それぞれのメリットや具体的な手順をわかりやすく紹介。この記事を読めば、山菜を美味しく長持ちさせるコツや調理法がバッチリ分かります!

4. 秋の山菜:豊穣の季節を彩る味覚

秋は「実りの季節」とも言われ、山々が紅葉に彩られる中で多くの山菜やキノコが旬を迎えます。この季節の山菜採取は、自然の美しさと豊かな味覚を同時に楽しめる特別な体験です。ここでは、秋に収穫できる代表的な山菜、採取に適したスポット、そして山菜とキノコの違いや見分け方について詳しく解説します。

秋の旬山菜リスト:キノコ類、ノビル、クズなど

秋の山菜には、風味豊かで料理の幅を広げる食材が多く含まれています。以下は、代表的な秋の山菜です。

- キノコ類

秋はまさにキノコの最盛期です。特に人気のあるシメジやマイタケ、ナメコは、鍋や炒め物にするとその香りが引き立ちます。ただし、毒キノコとの区別が難しいものも多いため、採取には慎重さが必要です。 - ノビル

夏の終わりから秋にかけて旬を迎えるノビルは、野生のネギとも呼ばれる香味野菜です。醤油漬けや酢味噌和えにすると、ご飯のお供としても楽しめます。 - クズ

秋の山中で目立つのがクズの根や若葉です。葛粉を取り出してとろみをつけたり、若葉を天ぷらにして楽しむことができます。

これらの山菜は旬の時期が限られているため、適したタイミングで収穫することが大切です。特にキノコ類は天候によって収穫時期が左右されやすいため、事前に情報を確認しましょう。

秋の採取スポット:紅葉と一緒に楽しめる場所

秋の山菜採取の醍醐味は、美しい紅葉と一緒に自然を満喫できることです。以下のようなスポットがおすすめです。

- 里山や低山

標高が低い山々では、ノビルやクズを見つけやすい傾向があります。紅葉が見頃を迎える場所で、手軽に山菜採取を楽しめます。 - 高原や森林地帯

キノコ類の採取には、湿度が高い森林地帯が適しています。標高の高い場所では、マイタケやナメコなどの山の幸が採れます。 - 地方の里山文化体験ツアー

最近では、観光地で地元ガイド付きの山菜・キノコ採取ツアーが開催されることもあります。安全に採取できるだけでなく、地域の文化にも触れる良い機会になります。

紅葉と共に楽しむ山菜採取は、秋の自然を存分に味わえるアクティビティです。特に初めての方は、地元ガイドの力を借りることで安心して楽しめます。

山菜とキノコの違いを知ろう!間違えないための見分け方

山菜とキノコはどちらも秋の味覚として魅力的ですが、特にキノコ採取では注意が必要です。以下に、山菜とキノコを区別する際のポイントをまとめました。

- 外見の特徴を観察する

山菜は葉や茎、根など植物そのものですが、キノコは菌類であり傘や軸の形状が多様です。キノコ類は見た目が似た毒性のある種類が多いので、見分けがつかない場合は採取しないのが基本です。 - 採取場所の特徴を理解する

山菜は日当たりの良い場所や湿った土壌に自生することが多いですが、キノコ類は倒木や落ち葉が堆積した森林地帯に多く見られます。地形や環境の違いを把握することで、目的の食材を見つけやすくなります。 - 専門家やガイドに相談する

キノコ採取は毒キノコとの誤認が命に関わるため、専門家やガイドと一緒に行うのが安全です。素人判断で採取したキノコを食べることは避けましょう。

秋は自然の恵みが最も豊かになる季節です。紅葉を楽しみながら山菜やキノコを収穫し、そのまま料理に活かす体験は、季節をより深く感じさせてくれます。ただし、安全を第一に、自然への配慮を忘れずに楽しむことが大切です。

5. 冬の山菜:寒さの中で見つける貴重な恵み

冬は山菜のオフシーズンと思われがちですが、実は寒さに負けずに旬を迎える山菜がいくつかあります。雪の下で育つ山菜は、寒さを耐え抜くことで甘みや栄養価が高まり、特別な味わいを持っています。今回は、冬に採れる山菜の特徴や採取のポイント、冬ならではの料理をご紹介します。

冬の旬山菜リスト:セリ、フキ、ツワブキなど

冬の山菜は、その独特な風味と栄養の豊富さが魅力です。代表的な冬山菜を以下にまとめました。

- セリ

清涼感のある香りが特徴のセリは、冬の川辺や湿地で見つかります。根まで食べられるため、鍋やお浸しにぴったりの山菜です。 - フキ

フキは春のイメージが強いですが、冬にも採取可能な地域があります。ほろ苦い風味と柔らかな食感が特徴で、煮物や炒め物で楽しめます。 - ツワブキ

葉や茎が雪の下でも育つツワブキは、ほのかな苦味とコクのある味わいが特徴です。下処理を施してから煮物や和え物にすると絶品です。

これらの山菜は、寒さの中でじっくり育つことで甘みが増すのが冬特有の魅力です。雪解けの下から顔を出す山菜を見つけるのは、冬ならではの楽しみといえるでしょう。

冬山菜の採取のポイント:雪の下に隠れた宝を見つける

冬の山菜採取は、他の季節とは異なる準備と注意が必要です。以下のポイントを押さえて、安全かつ効率的に採取を楽しみましょう。

- 採取場所を事前に確認する

冬山菜は雪の下や寒冷地で育つため、地元の人々に聞いて生育場所を把握しておくとスムーズです。川沿いや雪が比較的薄い斜面が狙い目です。 - 装備を整える

雪の中での採取には、防寒具や防水性の高いブーツが必須です。また、スコップや手袋を持参すると、雪の下に埋もれた山菜を傷つけずに掘り起こせます。 - 安全を第一に行動する

冬の山は滑りやすく、天候も変わりやすいため、採取は複数人で行いましょう。また、スマートフォンや地図、非常食を携帯することも重要です。 - 地元のルールを守る

冬の山菜は生育がゆっくりなため、過剰な採取は避け、来年も楽しめるように適量を心がけましょう。

雪に覆われた自然の中で山菜を見つける瞬間は、まるで宝探しのような喜びを感じられます。

冬山菜を使った鍋料理や温まるメニュー

冬山菜はその風味を生かした温かい料理で楽しむのが一番です。以下は簡単に作れる冬の山菜レシピです。

- セリ鍋

【材料】セリ、鶏肉、豆腐、だし、醤油

【作り方】- 鍋にだしを入れて温め、鶏肉を加えて火を通します。

- セリと豆腐を加え、軽く煮て醤油で味を調えます。

- さっぱりとした風味が体を温めてくれます。

- フキの煮物

【材料】フキ、醤油、砂糖、みりん

【作り方】- フキを茹でて皮をむき、一口大に切ります。

- 鍋に調味料を入れて煮立たせ、フキを加えて煮含めます。

- 冷めても美味しく、保存食としても優秀です。

- ツワブキの和え物

【材料】ツワブキ、酢味噌

【作り方】- ツワブキを下茹でして苦味を抜きます。

- 酢味噌で和えて完成です。香りとほろ苦さが絶妙です。

これらの料理はどれも体を温め、冬の山菜ならではの風味を存分に味わえるメニューです。

冬の山菜採取は、自然の厳しさと豊かさを肌で感じられる特別な体験です。防寒対策をしっかり整え、安全第一で挑戦し、冬の恵みを楽しみましょう。

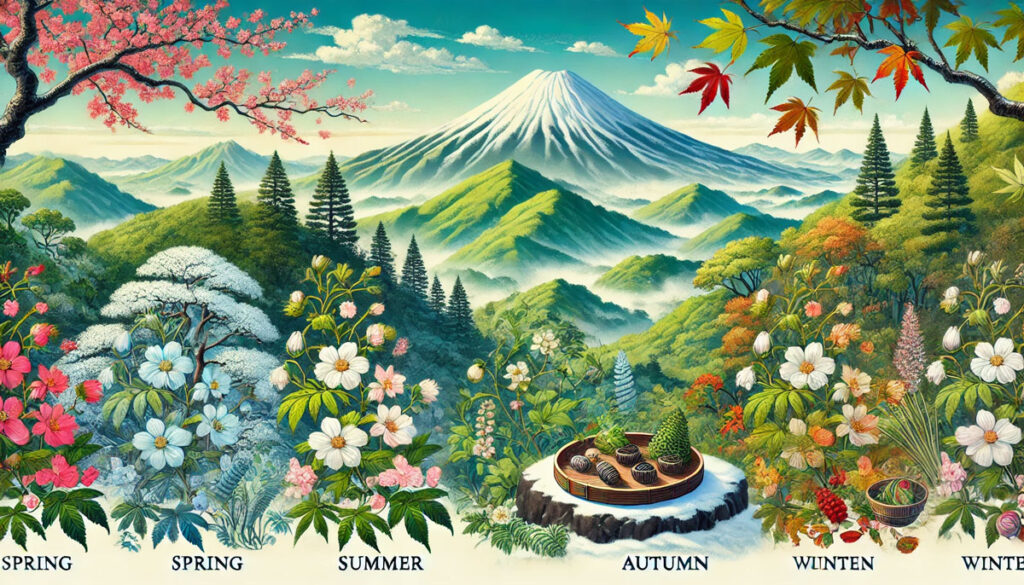

6. 年間スケジュールまとめ:旬を逃さない山菜採取計画

山菜の旬は季節によって大きく異なり、それぞれの時期にしか味わえないものがほとんどです。採取のタイミングを逃さないためには、年間を通じた計画が重要です。この章では、山菜の採取時期をカレンダー形式でわかりやすくまとめるとともに、初心者でも安心して山菜採りを楽しめる道具リストをご紹介します。

カレンダー形式で一目でわかる山菜採取時期

以下は、代表的な山菜の採取時期を季節ごとにまとめたカレンダーです。これを参考に、計画的に山菜採取を楽しみましょう。

- 春(3月~5月)

フキノトウ、タラの芽、コシアブラなどが旬を迎えます。特に平地や河川敷で見つけやすく、春の訪れを感じられる山菜が豊富です。 - 夏(6月~8月)

ワラビ、ゼンマイ、ミョウガが代表的な夏の山菜です。標高の高い山地や湿気の多い場所で探すのがポイントです。 - 秋(9月~11月)

ノビルやクズ、キノコ類が旬です。紅葉を楽しみながら、森林や里山での採取を楽しむことができます。 - 冬(12月~2月)

セリ、フキ、ツワブキなど、雪の下で育つ山菜が中心です。寒さの中で甘みを増した山菜は、冬だけの贅沢な味覚です。

年間カレンダーを手元に用意しておくと、採取のタイミングを逃さず、計画的に楽しめます。

採取に最適な道具リスト:山菜採り初心者でも安心

山菜採取を楽しむためには、適切な道具を準備することが重要です。以下は、初心者でも安心して使える基本的な道具リストです。

- 軍手または作業用手袋

山菜を採る際に手を保護します。トゲのある植物や土を掘る際にも便利です。 - 山菜ナイフまたはハサミ

山菜の根元を切り取るために必須です。鋭い刃先を持つ専用ナイフを用意しましょう。 - 持ち運び用のカゴやネットバッグ

採取した山菜を傷めずに持ち帰るために、通気性の良いものを選びましょう。 - 防水性のある登山靴または長靴

山中は足場が悪いため、滑りにくく、防水性のある靴を履くことで安全性が高まります。 - レインウェア

山の天候は変わりやすいため、突然の雨に備えて携帯しておきましょう。 - 地図やGPS機能付きスマートフォン

採取中に迷わないために、位置情報がわかるツールを準備してください。 - 飲料水と軽食

長時間の活動になる場合が多いため、こまめな水分補給とエネルギー補給が欠かせません。

これらの道具をそろえておくと、初心者でも安全に山菜採取を楽しむことができます。特に山菜ナイフや通気性の良いバッグは、快適な採取体験のための必需品です。

まとめ

年間を通じて山菜採取を楽しむためには、各季節ごとの計画が重要です。また、道具を事前に準備しておくことで、初めての方でも安全かつ効率的に採取を進めることができます。季節の移ろいを感じながら、山菜採取で自然の恵みを満喫してみてはいかがでしょうか。

7. 山菜採取をもっと楽しむために

山菜採取は、自分で自然と触れ合いながら旬の恵みを楽しむだけでなく、地域の文化や食の知識を深める貴重な体験でもあります。ここでは、さらに山菜採取を楽しむためのツアーやイベント情報、そして採取後の山菜を美味しく長く楽しむ保存方法やアレンジレシピをご紹介します。

山菜ツアーやイベント情報

山菜採取の経験がない方や新しいスポットを探索したい方には、ガイド付きの山菜ツアーやイベントがおすすめです。これらのツアーでは、地元の専門家が同行してくれるため、安全かつ効率的に山菜を採取できます。また、地域特有の山菜やその背景にある文化について学べるのも魅力です。

- ガイド付きツアー

山菜採取が盛んな地域では、初心者向けのツアーが定期的に開催されています。春のタラの芽や夏のミョウガ、秋のキノコなど、旬に合わせて企画されるため、ベストシーズンに旬の山菜を楽しむことができます。特に現地ガイドが毒草や間違えやすい植物を説明してくれるため、安心して参加できます。 - 地元イベント

山菜フェスティバルや市場イベントも人気です。採取体験だけでなく、採れたての山菜をその場で味わえるコーナーや、地元の特産品の販売も行われています。こうしたイベントは家族や友人と一緒に楽しむのに最適です。 - オンライン情報収集

最近では、各地の観光協会や地元団体が山菜採取の情報を発信しています。SNSやウェブサイトを活用し、興味のある地域の最新イベントをチェックしてみましょう。

山菜料理の保存方法とアレンジレシピ

採取した山菜は、そのままではすぐに傷んでしまうこともあります。適切な保存方法を知ることで、長期間美味しく楽しむことができます。また、保存した山菜をアレンジすることで、新たな料理の楽しみ方が広がります。

保存方法

- 冷蔵保存

一時的に保存する場合は、湿らせたキッチンペーパーで山菜を包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫で保管します。特にフキやノビルなどはこの方法で鮮度を保てます。 - 冷凍保存

茹でて灰汁を抜いた山菜は冷凍保存が可能です。ワラビやゼンマイなどは、使う分だけ小分けにして冷凍しておくと便利です。 - 乾燥保存

ゼンマイやキノコ類は天日干しにして乾燥保存すると、旨味が凝縮されます。乾燥させた山菜は水で戻して煮物や汁物に活用できます。

アレンジレシピ

- 山菜の天ぷら

フキノトウやタラの芽を使った天ぷらは定番です。塩を振るだけで山菜本来の風味が引き立ちます。 - 山菜の炊き込みご飯

セリやノビルを刻んで炊き込みご飯にすると、香り豊かな一品に。少量の醤油やみりんで味付けするのがおすすめです。 - 山菜のペペロンチーノ

コシアブラやゼンマイをオリーブオイルで炒め、パスタに絡めると洋風のアレンジが楽しめます。

保存方法を工夫することで、山菜を旬の時期だけでなく、年間を通じて楽しむことができます。また、アレンジレシピで新たな味覚の発見も期待できます。

まとめ

山菜採取をさらに楽しむには、地域のツアーやイベントに参加することで新しい発見が得られるだけでなく、採取後の保存方法やアレンジレシピを活用して、家庭での食卓を豊かにすることが大切です。ぜひ積極的に自然の恵みを味わい、山菜の魅力を余すことなく楽しんでください。

初心者向けに山菜の種類や見分け方、保存方法から美味しい調理法まで詳しく解説。山菜採取の楽しさや健康効果、地域の料理も紹介。この記事で山菜の魅力を知り、自然の恵みを安心して楽しむ方法がわかります!

8. まとめ:山菜採取で季節をもっと楽しもう

四季折々の山菜を楽しむことは、自然の豊かさを体感し、食卓に彩りを添える素晴らしい方法です。この記事を通じて、春から冬にかけて山菜の魅力や採取方法、調理の楽しみ方をお伝えしてきました。最後に、山菜採取の魅力を改めて確認し、自然を守りながら楽しむためのポイントをまとめます。

山菜採取の魅力を再確認

山菜採取の最大の魅力は、季節ごとの自然の恵みを自らの手で感じ取れることです。春の新緑の中で芽吹くタラの芽やコシアブラ、夏山で涼を感じながら摘むミョウガ、秋の紅葉と共に採るノビルやキノコ類、そして冬の厳しい寒さの中で見つけるセリやツワブキ。これらの山菜は、その季節でしか味わえない特別な風味を持っています。

また、山菜採取は食材を得るだけでなく、心身のリフレッシュや非日常の楽しさを提供してくれます。都会の喧騒から離れ、山々や野原で過ごす時間は、現代人にとって貴重な癒しの機会です。さらに、家族や友人と一緒に行う山菜採取は、楽しい思い出を共有できる体験としても人気があります。

そして、採取した山菜を自宅で調理し、旬の味を楽しむこともまた魅力の一つです。天ぷらや和え物、鍋料理など、シンプルな調理法で山菜の風味を存分に堪能できます。

採取のマナーを守りながら自然を満喫

山菜採取を楽しむためには、自然への配慮とマナーを守ることが欠かせません。以下のポイントを心に留めておきましょう。

- 必要以上に採らない

山菜はその地域の生態系にとって重要な存在です。採取量を制限することで、次の季節にまた山菜が生えるように配慮しましょう。 - 毒草や保護植物に注意する

山菜と毒草は見分けがつきにくい場合があります。誤って採取すると危険なだけでなく、希少な植物を傷つけることにもつながります。わからない場合は採らない、または専門家に確認するようにしましょう。 - 地元のルールを守る

山菜採取が許可されていないエリアや、私有地には立ち入らないよう注意しましょう。地元の観光協会や管理者に確認を取ることでトラブルを避けることができます。 - 環境を保護する

採取後に掘り返した土を戻したり、道具を使って必要最低限の傷を与えるだけにするなど、自然環境を守る意識を持ちましょう。

自然との共存を意識し、マナーを守ることで、山菜採取の楽しさはさらに深まります。

まとめ

山菜採取は、自然の恵みを受け取るだけでなく、その土地や季節と深く関わりを持つことができる特別な活動です。旬を逃さないスケジュールを立てることで、毎季節の山菜を存分に味わうことができます。そして、自然への感謝と配慮を忘れずに行動することが、未来の豊かな自然を守る第一歩となります。

次のお休みには、山菜採取に出かけてみませんか?自然に囲まれた時間の中で、季節の移ろいを体感し、採取した山菜を家庭で楽しむひとときは、きっと特別な思い出となるでしょう。

山菜採りを楽しむためのマナーとルールを解説!初心者向けに山菜の基本、採取の注意点、法律、保存法まで詳しく紹介。持続可能な山菜採りの方法を学び、自然を守りながら安全に山菜を楽しむコツがわかります。山菜採りの魅力を最大限に引き出し、次世代へとつなぐ知識を身につけましょう。