「山菜を食べたいけど、採取するべき?育てるべき?」と迷っていませんか?野生の山菜は風味豊かで魅力的ですが、毒草との見分けや採取場所のルールが気になるもの。一方、家庭栽培なら安全に育てられますが、管理の手間もあります。本記事では、山菜の採取と栽培の違いを徹底比較!それぞれのメリット・デメリット、育て方やおすすめの山菜を紹介し、あなたに合った方法を見つけるお手伝いをします。山菜ライフを始めたい方は、ぜひ参考にしてください!

山菜は「採る」or「育てる」?それぞれの違いとは

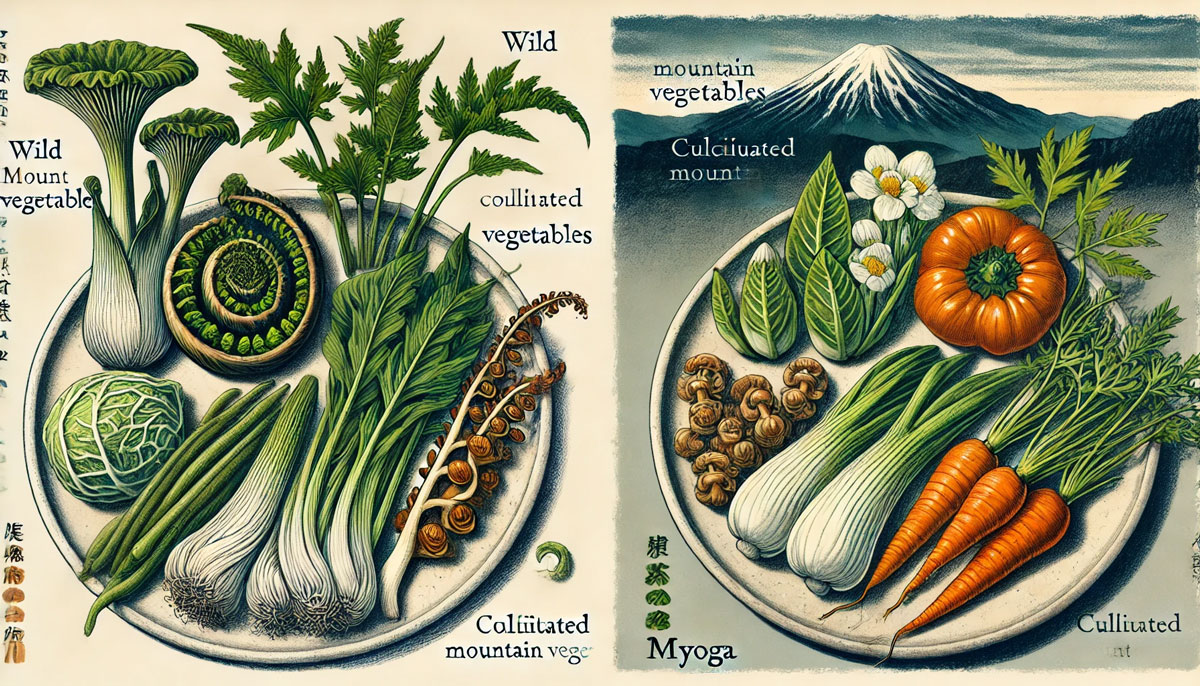

山菜は、日本の食文化に根付いた自然の恵みです。スーパーや道の駅で購入できるものもありますが、自分で採取したり、家庭で栽培したりすることで、より新鮮な味わいを楽しめます。では、「野生の山菜を採る」のと「家庭で山菜を育てる」のでは、どのような違いがあるのでしょうか?ここでは、それぞれの特徴について詳しく解説します。

野生の山菜とは?自然に育つ環境と特徴

野生の山菜は、山や野原などの自然環境で育つ植物です。代表的なものとして、タラの芽、ワラビ、ゼンマイ、フキ、コゴミなどがあります。

野生の山菜の特徴

✅ 天然ならではの香りや風味が楽しめる

✅ 採取には適切な季節や場所の知識が必要

✅ 自然環境によって生育状況が異なるため、年によって収穫量が変動する

特に春先は山菜採取の最盛期であり、多くの人が山へ出かけます。しかし、山菜採りにはルールとマナーがあります。例えば、国立公園内や私有地での無断採取は禁止されている場合があり、地元の人々とのトラブルにならないよう注意が必要です。

また、野生の山菜には食用ではない毒草と似ているものもあるため、誤食による食中毒のリスクが伴います。特に初心者は、確実に識別できる種類から採取するのが安心です。

家庭で育てる山菜とは?栽培の基本と必要な環境

一方、家庭で山菜を育てることも可能です。特にウド、ミョウガ、フキ、アシタバなどは、庭やプランターでも栽培しやすい種類として人気があります。

家庭栽培のメリット

✅ 季節を問わず安定して収穫できる

✅ 農薬を使わず、安全に育てられる

✅ 自分の好きなタイミングで収穫可能

山菜栽培に必要な環境

🌿 日当たり: 半日陰を好むものが多い(例:ミョウガ、フキ)

💧 水やり: 適度な湿度が必要(乾燥しすぎると生育不良に)

🌱 土の種類: 水はけが良く、腐葉土が豊富な土壌が理想

特にプランター栽培では、深さのある容器を使うと根がしっかり育ちます。また、野生のものと比べると風味はやや穏やかになりますが、その分、管理がしやすく初心者でも育てやすいのが魅力です。

まとめ

「野生の山菜を採る」のと「家庭で山菜を育てる」のは、それぞれにメリットとデメリットがあります。

| 野生の山菜 | 家庭で栽培する山菜 | |

|---|---|---|

| 風味 | 野生ならではの香りと強い味わい | クセが少なくマイルドな味 |

| 手軽さ | 採取場所の知識や時間が必要 | 毎年同じ場所で収穫可能 |

| 安全性 | 毒草と間違えるリスクあり | 自分で管理できるため安心 |

山菜採りの楽しさを味わいたいなら「野生」、安定した収穫を求めるなら「栽培」がおすすめです。あなたのライフスタイルに合った方法で、美味しい山菜を楽しんでみてください!

野生の山菜の採取方法とポイント

春から初夏にかけて、自然の中で山菜を採取するのは、日本ならではの楽しみの一つです。しかし、適切な時期に採らなければ味が落ちることもあり、また、安全に採取するためには毒草との見分け方や法律を理解しておくことが重要です。本記事では、山菜採取の基本を詳しく解説します。

採取に適した季節とタイミング

山菜は種類によって採取に適した時期が異なります。一般的には春から初夏(3月~6月)が最盛期ですが、秋や冬に採れるものもあります。

主な山菜と採取時期

| 山菜の種類 | 採取時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| フキノトウ | 2月~4月 | 春の訪れを感じる代表的な山菜 |

| タラの芽 | 4月~5月 | 「山菜の王様」と呼ばれる香り高い味わい |

| コシアブラ | 4月~5月 | 独特の風味と強い香りが特徴 |

| ワラビ | 4月~6月 | アク抜きが必要だが人気の山菜 |

| ミョウガ | 7月~9月 | 夏から秋にかけて楽しめる |

特に、新芽のうちに採取することが重要です。成長しすぎると硬くなり、えぐみが強くなるため、収穫のタイミングを見極めることが美味しさのポイントです。

安全な採取のための注意点(毒草との見分け方)

野生の山菜は天然ならではの魅力がありますが、食用ではない毒草と間違えてしまうリスクもあります。誤食すると食中毒や最悪の場合、命に関わることもあるため、以下の点に注意しましょう。

よく間違えられる毒草の例

| 毒草の名前 | 間違えやすい山菜 | 特徴 |

|---|---|---|

| イヌサフラン | ギョウジャニンニク | 葉がよく似ているが、イヌサフランは強毒性 |

| トリカブト | ニリンソウ | 花が咲く前の葉が酷似、誤食すると危険 |

| スイセン | ノビル | 根の部分が似ているが、スイセンは有毒 |

| ドクゼリ | セリ | ドクゼリは猛毒、見分けが難しい |

ポイント:確実に見分けがつかないものは採取しないのが鉄則です。初心者は経験者と一緒に採取するのが安全でしょう。また、地域の山菜採取イベントに参加するのも良い方法です。

山菜採りのマナーと法律(採取禁止エリアなど)

山菜採りは自然の恵みを享受する楽しい活動ですが、無秩序な採取は環境破壊につながります。また、法律やルールを守らなければ、思わぬトラブルになることもあります。

山菜採取の基本マナー

✅ 必要以上に採らない(他の人や動物のために適量を残す)

✅ 根こそぎ採らない(来年以降も生育できるようにする)

✅ 地元の人の迷惑にならないよう静かに採取する

法律やルールの確認

🚫 採取禁止エリアの把握:国立公園や自然保護区では山菜採りが禁止されている場合があります。自治体のウェブサイトなどで事前に確認しましょう。

🚫 私有地への無断立ち入り:山や林は個人所有の土地である場合も多く、勝手に入ると不法侵入になります。地主の許可を得て採取することが大切です。

🚫 販売目的の無許可採取は違法:個人で楽しむ範囲なら問題ありませんが、販売目的で山菜を採取する場合は、森林法や自然公園法に抵触する可能性があります。

ルールを守ってこそ、楽しく安全な山菜採取ができることを忘れずに、自然を大切にしながら楽しみましょう。

まとめ

野生の山菜採取には、適切な季節の見極め、安全な識別、法律の遵守が不可欠です。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 採取時期 | 春が最盛期だが、秋や冬に採れるものもある |

| 毒草の識別 | 見分けがつかないものは採らない |

| 採取マナー | 必要以上に採らず、根こそぎ取らない |

| 法律の確認 | 国立公園や私有地では採取禁止の可能性あり |

山菜採りは、自然と触れ合いながら楽しめる素晴らしい活動ですが、正しい知識を持って安全に行うことが重要です。しっかりと準備をして、美味しい山菜を楽しみましょう!

家庭で山菜を栽培するメリットと方法

山菜は山や野原で採取するものというイメージがありますが、実は家庭でも育てることが可能です。庭やプランターを活用すれば、初心者でも手軽に栽培できます。本記事では、家庭で山菜を育てるメリットや具体的な育て方について詳しく解説します。

栽培できる代表的な山菜(ウド、ミョウガ、ワラビなど)

家庭で栽培しやすい山菜はいくつかありますが、特に以下の3つは人気が高く、初心者にもおすすめです。

1. ウド

✅ 特徴: 香り高く、シャキシャキした食感が魅力

✅ 栽培のポイント: 半日陰の湿った場所を好む

ウドは成長すると高さ1m以上になりますが、新芽を食用とするため、家庭でも比較的コンパクトに育てられます。

2. ミョウガ

✅ 特徴: 独特の風味があり、薬味としても人気

✅ 栽培のポイント: 乾燥に弱いので、湿度を保つ

ミョウガは地下茎で増えるため、一度植えれば毎年収穫できます。家庭菜園向きの山菜です。

3. ワラビ

✅ 特徴: おひたしや炒め物に適した山菜

✅ 栽培のポイント: 強い日差しを避け、適度に湿った環境を作る

ワラビはシダ植物の一種で、成長が早く、春になると次々に芽を出します。根を植えれば、毎年収穫できるのも魅力です。

家庭菜園での育て方(必要な土・日当たり・水やり)

山菜を元気に育てるためには、適切な環境を整えることが大切です。それぞれの山菜には好みの条件がありますが、基本的なポイントを押さえておけば、比較的簡単に栽培できます。

1. 土の選び方

山菜は野生環境に近い状態を好むため、水はけが良く、有機質が豊富な土を選ぶのがポイントです。市販の「野菜用培養土」や「山野草の土」を使うと便利です。

2. 日当たりと環境

✅ 半日陰を好む: ウド、ミョウガ、ワラビなど

✅ 日向を好む: タラの芽、フキなど

山菜は直射日光を嫌うものが多いため、庭の隅や建物の影になる場所を利用すると良いでしょう。

3. 水やりのコツ

山菜は湿った環境を好みますが、水のやりすぎも根腐れの原因になります。

目安:

💧 春~夏(成長期):土の表面が乾いたらたっぷり水やり

💧 秋~冬(休眠期):乾燥気味に管理

特にミョウガやワラビは水切れすると生育不良を起こしやすいため、土の状態をこまめにチェックしましょう。

プランターでも育てられる?初心者向け栽培方法

庭がなくても、ベランダや小スペースで山菜を育てることは可能です。特に以下の山菜はプランター栽培に向いています。

プランター栽培に向く山菜とポイント

| 山菜の種類 | プランターサイズ | 栽培のポイント |

|---|---|---|

| ミョウガ | 幅60cm以上・深さ20cm以上 | 地下茎で増えるため、大きめの容器が必要 |

| ワラビ | 幅50cm以上・深さ30cm以上 | 水分を保持しやすい土を使用 |

| ウド | 幅40cm以上・深さ40cm以上 | 背が高くなるので支柱を設置すると良い |

初心者向けのポイント:

✅ 大きめのプランターを選ぶ(地下茎で広がるため)

✅ 水はけの良い土を使用する(通気性を保つため)

✅ 半日陰の環境を作る(直射日光を避ける)

プランター栽培では、特に水やり管理が重要になります。地植えに比べて土が乾きやすいため、夏場は朝夕の2回水を与えると良いでしょう。

まとめ

家庭での山菜栽培には、採取とは違った楽しみがあります。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 育てやすい山菜 | ウド、ミョウガ、ワラビなど |

| 適した環境 | 半日陰、水はけの良い土 |

| 水やりの注意点 | 乾燥を防ぎつつ、水のやりすぎに注意 |

| プランター栽培 | 深めの容器を使用し、こまめに管理 |

家庭で山菜を育てることで、いつでも新鮮な味を楽しめます。栽培にチャレンジして、四季折々の山菜を手軽に味わってみてはいかがでしょうか?

野生と栽培の山菜の風味・食感の違い

山菜は、野生のものと家庭や農場で栽培されたものでは、風味や食感に違いがあります。天然の環境で育った山菜は香りが強く、味に野性味がある一方、栽培されたものは食べやすく、品質が安定しているのが特徴です。本記事では、それぞれの風味や食感の違い、さらにはおすすめの食べ方について詳しく解説します。

味の違いは?野生ならではの風味と栽培の安定感

野生の山菜の特徴

野生の山菜は、山や野原などの自然環境で育ちます。寒暖差のある環境や栄養が豊富な土壌で成長するため、香りが強く、独特の苦みやえぐみを持つことが多いのが特徴です。

✅ 風味が強く、香り豊か

✅ 苦みやえぐみがあり、大人向けの味わい

✅ 成長環境によって味にばらつきがある

例えば、タラの芽やワラビは、野生のもののほうが苦みが強く、香りも濃厚です。野生ならではの風味を活かすために、天ぷらやおひたしにするのが一般的です。

栽培された山菜の特徴

一方、栽培された山菜は、肥料や水の管理が行き届いており、品質が安定しています。

✅ 苦みやえぐみが少なく、マイルドな味わい

✅ 同じ味や食感を楽しめる

✅ アク抜きの手間が少なく、料理しやすい

例えば、家庭で育てたミョウガやウドは、野生のものよりもクセが少なく、さっぱりとした風味になります。山菜が苦手な人でも食べやすいのが特徴です。

食べ方の違いとおすすめレシピ

山菜の風味の違いを活かすために、それぞれに適した調理方法があります。

野生の山菜のおすすめレシピ

風味が強い野生の山菜は、油を使った調理法や、下処理をしっかり行うことで食べやすくなります。

| 山菜の種類 | おすすめ調理法 | ポイント |

|---|---|---|

| タラの芽 | 天ぷら | 香りが引き立ち、苦みが和らぐ |

| ワラビ | おひたし | アク抜きをしっかりすることで食べやすくなる |

| コシアブラ | かき揚げ | 独特の風味を活かせる |

| ゼンマイ | 煮物 | 味が染み込みやすく、柔らかい食感に |

特に天ぷらは、油で揚げることで山菜のえぐみが抑えられ、香ばしさが際立ちます。野生の山菜ならではの風味を存分に楽しみたいなら、シンプルな調理法がベストです。

栽培された山菜のおすすめレシピ

栽培された山菜は苦みが少ないため、生のまま食べたり、和え物にしたりするのが向いています。

| 山菜の種類 | おすすめ調理法 | ポイント |

|---|---|---|

| ミョウガ | 酢漬け | さっぱりとした味わいで箸休めにぴったり |

| ウド | サラダ | シャキシャキした食感が楽しめる |

| フキ | 佃煮 | 甘辛く煮ると、ご飯のお供に最適 |

| アシタバ | 卵とじ | 栄養価が高く、クセが少ないので食べやすい |

栽培された山菜は、生のままでもクセが少なく食べやすいため、手軽に楽しめるのが魅力です。特にミョウガやウドは、薄切りにしてサラダに加えると、風味が引き立ちます。

まとめ

野生と栽培の山菜では、風味や食感に以下のような違いがあります。

| 野生の山菜 | 栽培された山菜 | |

|---|---|---|

| 風味 | 香りが強く、苦みやえぐみがある | マイルドで食べやすい |

| 食感 | やや硬めでしっかりしている | 柔らかく、クセが少ない |

| 調理法 | 天ぷら・煮物・おひたし | 生食・和え物・佃煮 |

どちらの山菜にもそれぞれの魅力があるため、料理の用途や好みに応じて使い分けるのがおすすめです。野生の山菜は香りを活かしたシンプルな調理、栽培された山菜はそのまま食べる料理に向いています。

自然の恵みを味わいたいときは野生の山菜、安定した味を楽しみたいときは栽培された山菜を選んで、さまざまなレシピに挑戦してみましょう!

まとめ|野生・栽培どちらの山菜を選ぶべき?

山菜を楽しむ方法には、「野生の山菜を採取する」と「家庭で栽培する」の2つの選択肢があります。それぞれに魅力があり、ライフスタイルや好みによって最適な方法が異なります。本記事では、どちらを選ぶべきかのポイントと、初心者でも始めやすい山菜ライフについて解説します。

採取派?栽培派?ライフスタイルに合わせた選び方

山菜の楽しみ方は人それぞれ。自分のライフスタイルに合った方法を選ぶことが大切です。以下の表を参考に、どちらが向いているか考えてみましょう。

野生採取と家庭栽培の比較

| 野生の山菜を採取 | 家庭で山菜を栽培 | |

|---|---|---|

| 楽しみ方 | 自然の中で収穫するアウトドア体験 | 手軽に家庭で育てて収穫 |

| 風味 | 香りが強く、苦みがある | マイルドで食べやすい |

| 手間 | 採取場所や季節を調べる必要あり | 水やりや管理が必要 |

| 安全性 | 毒草との見分けが必要 | 自分で管理できて安心 |

| 費用 | 採取自体は無料(移動費がかかる) | 苗や土の購入が必要 |

| おすすめの人 | アウトドア好き、季節の変化を楽しみたい人 | 家庭菜園が好き、安定した収穫を求める人 |

こんな人は採取派!

✅ 自然の中でリフレッシュしたい

✅ 季節ごとの味を楽しみたい

✅ 風味豊かな天然の味わいが好き

山菜採取は、ハイキング感覚で楽しめるのが魅力。春先に山へ出かけ、旬の味を楽しむ贅沢な時間を過ごせます。ただし、採取場所のルールを守ることや、毒草と見分ける知識が必要です。

こんな人は栽培派!

✅ 安定して山菜を食べたい

✅ 自宅で簡単に育てたい

✅ 毒草のリスクを避けたい

家庭で栽培すれば、いつでも新鮮な山菜を楽しめるのがメリット。特に初心者向けの種類を選べば、手軽に始めることができます。

初心者でも始めやすい山菜ライフの楽しみ方

「採取派」でも「栽培派」でも、気軽に山菜を楽しむ方法があります。

採取派向け|初心者でも安心して山菜を採るコツ

✅ 地域の山菜イベントに参加する(専門家と一緒なら安心)

✅ 初心者向けの山菜を狙う(タラの芽、フキなど見分けやすい種類)

✅ 図鑑やアプリで事前に調べる(誤食を防ぐため)

初心者は、毒草と間違えにくい種類から挑戦するのがベスト。地域の観光協会などが開催する山菜採りツアーに参加するのもおすすめです。

栽培派向け|手軽に始められる家庭菜園

家庭菜園で育てるなら、次の山菜がおすすめです。

| 山菜の種類 | 栽培のしやすさ | 栽培のポイント |

|---|---|---|

| ミョウガ | ★★★★★(超簡単) | 半日陰で放置でも育つ |

| ワラビ | ★★★★☆(簡単) | 水分をしっかり管理 |

| ウド | ★★★☆☆(普通) | 深めの土が必要 |

| タラの芽 | ★★☆☆☆(やや難) | 鉢植えでも育てられる |

特にミョウガは初心者に最適。一度植えれば毎年収穫でき、手間もかかりません。

また、プランター栽培ならベランダでも山菜を育てられるので、庭がない人でも気軽に楽しめます。

まとめ

野生の山菜を採るのか、それとも家庭で育てるのか。どちらも魅力的な選択肢ですが、ライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

| おすすめの人 | 野生採取 | 家庭栽培 |

|---|---|---|

| アウトドアが好き | ◎ | △ |

| 安定して収穫したい | △ | ◎ |

| 初心者でも簡単に始めたい | △ | ◎ |

| 天然の風味を楽しみたい | ◎ | △ |

どちらも試して、自分に合ったスタイルを見つけるのもアリ!春は山菜採り、夏は家庭菜園で収穫するなど、季節ごとに楽しむのもおすすめです。

山菜は、日本ならではの自然の恵み。ぜひ、自分に合った方法で山菜ライフを満喫してください!

出典情報

- 環境省「自然公園法」

- 農林水産省「家庭菜園に適した野菜・山菜の栽培方法」

- 日本食品標準成分表(文部科学省)