「山菜は体に良いと聞くけれど、どう食べればいいの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。春の旬食材である山菜には、【疲労回復・免疫力アップ・デトックス】などの薬膳的な効果が期待できます。

しかし、適切なアク抜きや調理法を知らないと、苦味やえぐみが強くなったり、体に負担をかけることも。この記事では、目的別の山菜の選び方・おすすめレシピ・おいしく食べるコツをわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、山菜の魅力を活かした食べ方がわかり、日々の食生活に取り入れるヒントが得られます。春の恵みをおいしく楽しみながら、健康な体を目指しませんか?

山菜が持つ薬膳的な効果とは?

山菜は日本の自然が育む貴重な食材であり、栄養価が高く、薬膳の観点からも健康効果が期待できます。本記事では、山菜の基本的な特徴や栄養価、薬膳的な効能について詳しく解説します。

山菜の基本的な特徴と栄養価

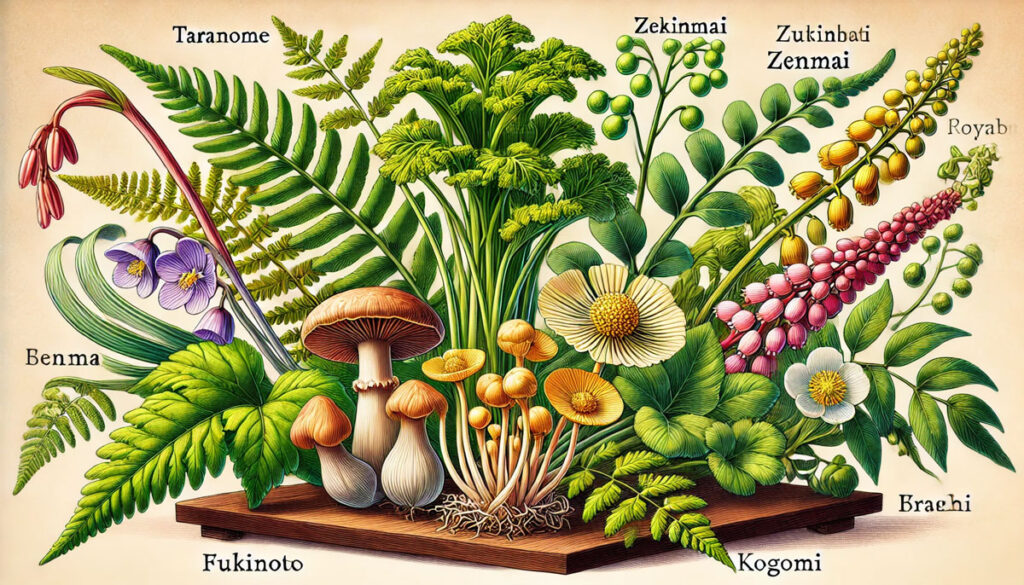

山菜は春から初夏にかけて山や野原で採れる植物の総称であり、タラの芽、ふきのとう、ぜんまい、こごみ、ワラビなどが代表的です。これらの山菜は、厳しい自然環境で育つため、生命力が強く、栄養が凝縮されています。

主な山菜の栄養成分

| 山菜の種類 | 主な栄養成分 | 特徴的な効能 |

|---|---|---|

| タラの芽 | β-カロテン、ビタミンE、食物繊維 | 抗酸化作用が高く、老化予防に役立つ |

| ふきのとう | カリウム、ポリフェノール、苦味成分(フキノール酸) | デトックス効果があり、むくみ改善に有効 |

| ぜんまい | 鉄分、食物繊維、ビタミンB群 | 貧血予防や腸内環境改善に効果的 |

| こごみ | ビタミンC、カロテン、葉酸 | 免疫力を高め、風邪予防に貢献 |

| ワラビ | カルシウム、マグネシウム、食物繊維 | 骨の健康維持や腸内環境を整える |

このように、山菜には健康維持に役立つ多様な栄養素が含まれています。特に、食物繊維が豊富で腸内環境を整える作用があるため、便秘改善にも有効です。

薬膳の観点から見る山菜の健康効果

薬膳の考え方では、食材には「五性(寒・涼・平・温・熱)」や「五味(酸・苦・甘・辛・鹹)」があり、それぞれの特性が体のバランスを整える働きをします。

山菜の五性と五味

山菜の多くは「寒性」や「涼性」に分類され、体内の熱を冷まし、デトックス効果をもたらします。また、苦味のある山菜は、肝臓の働きを助け、解毒作用を促進するため、春先の食養生に最適です。

山菜の五性・五味の分類

| 山菜の種類 | 五性 | 五味 | 主な薬膳的効能 |

|---|---|---|---|

| タラの芽 | 平性 | 苦・甘 | 胃腸の働きを整え、消化を助ける |

| ふきのとう | 涼性 | 苦 | 肝機能を高め、デトックスを促進 |

| ぜんまい | 平性 | 甘 | 血を補い、体を潤す |

| こごみ | 涼性 | 甘・苦 | 免疫力を高め、風邪予防に役立つ |

| ワラビ | 寒性 | 甘 | 体の熱を冷まし、炎症を抑える |

このように、薬膳の視点から山菜を摂取することで、季節の変化に適応しやすい体作りが可能になります。特に春は、冬の間に溜まった老廃物を排出するのに適した季節であり、山菜の解毒作用が役立ちます。

まとめ

山菜は、栄養価が高く、薬膳の観点からも健康維持に有益な食材です。特に、デトックス効果や免疫力向上に貢献する成分が多く含まれており、春先に積極的に摂ることで体調を整えるのに役立ちます。

これからの食生活に山菜を取り入れ、自然の恵みを活かした健康的な食習慣を実践してみてはいかがでしょうか?

効果別!山菜の選び方とおすすめレシピ

山菜は、それぞれ異なる栄養素や薬膳的な効能を持ち、目的に応じた食べ方をすることで健康維持に役立ちます。本記事では、【疲労回復】【免疫力向上】【デトックス】の3つの効果に注目し、適した山菜とおすすめレシピを紹介します。

【疲労回復】エネルギーを補う山菜とレシピ

仕事や家事で疲れがたまりやすい方には、エネルギー補給に役立つ山菜がおすすめです。特に「タラの芽」は、栄養価が高く、滋養強壮に優れた効果を持ちます。

タラの芽の栄養と効能

タラの芽にはβ-カロテンやビタミンEが豊富に含まれ、抗酸化作用によって疲労回復をサポートします。また、食物繊維も多く、胃腸の働きを助けることで体のエネルギー吸収を促進します。

おすすめレシピ① タラの芽の天ぷら

材料(2人分)

- タラの芽…10本

- 小麦粉…適量

- 冷水…100ml

- 卵…1個

- 揚げ油…適量

作り方

- タラの芽の根元の硬い部分を取り除き、軽く水洗いする。

- ボウルに冷水と卵を入れ、小麦粉を加えて軽く混ぜる。

- タラの芽に衣をつけ、170℃の油でカラッと揚げる。

- 余分な油を切り、塩や天つゆでいただく。

おすすめレシピ② タラの芽の薬膳味噌汁

タラの芽を味噌汁に加えることで、消化を助け、疲れた体を温めます。特に、発酵食品である味噌と組み合わせると、腸内環境が整い、より健康効果が高まります。

【免疫力向上】風邪予防に役立つ山菜とレシピ

季節の変わり目や風邪をひきやすい方には、免疫力を高める効果が期待できる「ふき」がおすすめです。

ふきの栄養と効能

ふきには、抗酸化作用のあるポリフェノールや、免疫細胞を活性化するビタミンCが含まれています。また、カリウムも豊富で、体内の余分な塩分を排出する働きがあります。

おすすめレシピ① ふきと鶏肉の煮物

材料(2人分)

- ふき…1本

- 鶏もも肉…150g

- だし汁…200ml

- 醤油…大さじ2

- みりん…大さじ1

- 酒…大さじ1

作り方

- ふきは塩を振って板ずりし、熱湯でさっと茹でて皮をむく。

- 鶏もも肉を一口大に切る。

- 鍋にだし汁を入れ、鶏肉を加えて火を通す。

- ふきを加え、醤油・みりん・酒で味付けし、10分ほど煮る。

このレシピは、鶏肉のタンパク質とふきの抗酸化作用を組み合わせることで、免疫力を高め、風邪を予防するのに役立ちます。

【デトックス】体の巡りを良くする山菜とレシピ

体にたまった老廃物を排出し、スッキリとした状態を保ちたい方には、「ぜんまい」がおすすめです。

ぜんまいの栄養と効能

ぜんまいには、食物繊維が豊富に含まれ、腸の動きを活発にする作用があります。また、鉄分やビタミンB群も含まれており、貧血予防やエネルギー代謝を助けます。

おすすめレシピ① ぜんまいとごぼうの和え物

材料(2人分)

- ぜんまい(戻したもの)…100g

- ごぼう…50g

- 白ごま…大さじ1

- 醤油…小さじ2

- ごま油…小さじ1

作り方

- ぜんまいは食べやすい長さに切り、熱湯でさっと茹でる。

- ごぼうは細切りにし、酢水にさらした後、茹でる。

- ボウルにぜんまい、ごぼう、醤油、ごま油を入れて和える。

- 白ごまを振りかけて完成。

ぜんまいとごぼうの組み合わせは、食物繊維が豊富で腸内環境を整えるのに効果的です。特に、腸内の老廃物を排出することで、デトックス効果が期待できます。

まとめ

山菜は、それぞれの特性に応じて、疲労回復・免疫力向上・デトックスといった健康効果を発揮します。

- 疲労回復には タラの芽の天ぷらや味噌汁

- 免疫力向上には ふきと鶏肉の煮物

- デトックスには ぜんまいとごぼうの和え物

これらのレシピを活用し、山菜の薬膳効果を取り入れながら、健康的な食生活を楽しんでみてはいかがでしょうか?

山菜をおいしく食べるコツと注意点

山菜は栄養価が高く、薬膳的な効能も期待できる食材ですが、正しく調理しないと苦味やエグみが強く感じられることがあります。また、一部の山菜には食べ過ぎに注意が必要なものもあります。本記事では、山菜をおいしく食べるための【下処理・アク抜き】【薬膳的に最適な調理法】【摂取量と注意点】について解説します。

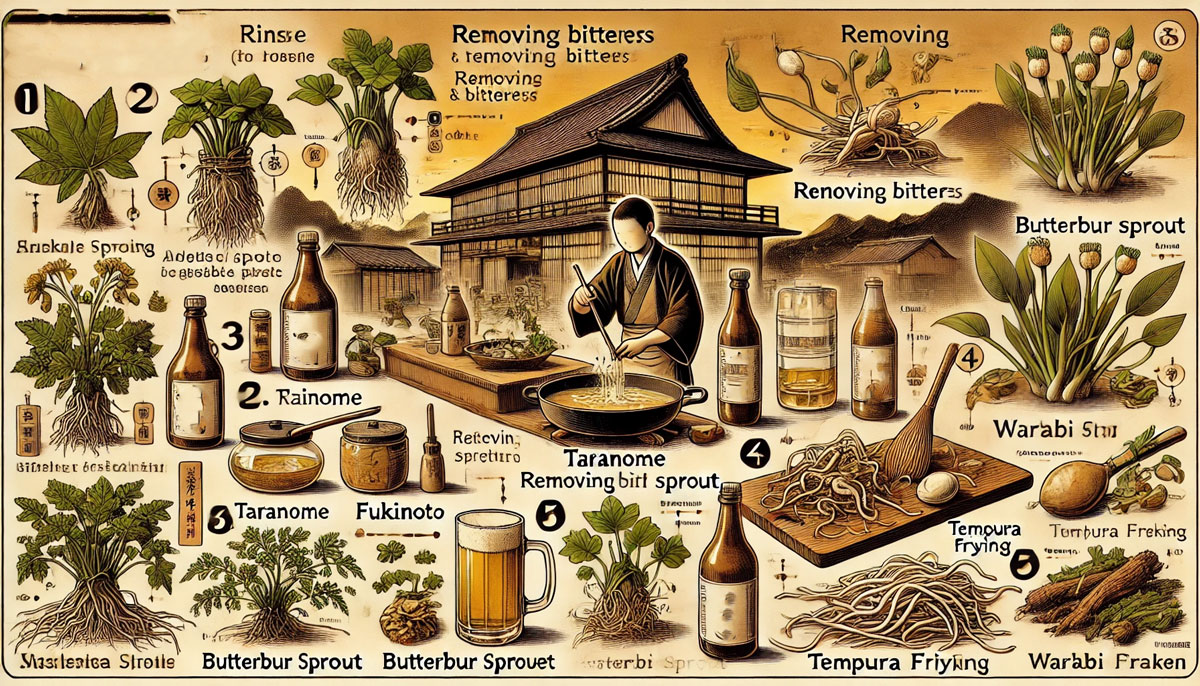

山菜の下処理・アク抜きの方法

山菜の多くにはアクや独特の苦味成分が含まれており、適切な下処理をしないと食べにくくなることがあります。以下の方法で、山菜の風味を生かしつつ、食べやすくしましょう。

代表的な山菜のアク抜き方法

| 山菜の種類 | アク抜き方法 | ポイント |

|---|---|---|

| タラの芽 | 軽く塩をまぶして湯通し | 風味を残しつつ、苦味を和らげる |

| ふき | 塩で板ずりし、熱湯で茹でた後に冷水にさらす | シャキシャキ感を残す |

| ぜんまい | 水に浸して一晩置いた後、茹でて冷水にさらす | 渋みをしっかり抜く |

| ワラビ | 重曹を入れた熱湯に浸し、一晩置く | 強いアクを抜くのに効果的 |

このように、山菜ごとに適したアク抜きをすることで、独特の風味を楽しみながら、食べやすくすることができます。特に、苦味が強いものは丁寧なアク抜きが重要です。

薬膳的に最適な調理法とは?

薬膳では、食材の性質(寒・涼・平・温・熱)を考えながら調理することが重要です。山菜は「寒性」や「涼性」のものが多く、体を冷やしすぎないように、適切な調理方法を選ぶことが大切です。

薬膳的におすすめの調理法

-

炒める(温性を加える)

- ごま油やオリーブオイルで炒めると、山菜の冷やす性質が和らぎます。

- 例:ふきのきんぴら、ワラビのごま炒め

-

煮る(栄養を引き出す)

- じっくり煮込むことで、体に優しい食べ方になります。

- 例:ぜんまいと鶏肉の煮物

-

揚げる(エネルギー補給)

- 天ぷらは山菜の栄養を閉じ込め、ボリューム感もアップします。

- 例:タラの芽の天ぷら

また、薬膳では「陽」の食材(生姜、ニンニク、ネギなど)と組み合わせることで、冷えの影響を抑えることが推奨されます。例えば、山菜の炒め物にニンニクを加えると、体を温める効果が期待できます。

食べ過ぎ注意!山菜の摂取量と注意点

山菜は健康に良い食材ですが、一部には過剰摂取によって体に負担をかける成分が含まれています。以下のポイントに注意して、安全に楽しみましょう。

食べ過ぎに注意すべき山菜と理由

| 山菜の種類 | 注意点 | 適量の目安(1食あたり) |

|---|---|---|

| ワラビ | チアミナーゼが含まれ、ビタミンB1を破壊する可能性 | 50g程度まで |

| ぜんまい | シダ特有の成分が消化しにくい | 60g程度まで |

| ふき | ポリフェノールが多く、過剰摂取で胃腸への負担になることがある | 70g程度まで |

山菜は適量を守り、バランスよく食べることが重要です。特に、生で大量に食べるのは避け、適切な調理をした上で楽しみましょう。

まとめ

山菜をおいしく、安全に食べるためには、適切な下処理や調理法が重要です。

- アク抜きをしっかり行うことで、苦味を抑えて食べやすくする

- 炒める・煮る・揚げるなどの薬膳的な調理法を活用する

- 食べ過ぎには注意し、適量を守る

これらのポイントを押さえて、山菜の持つ栄養と薬膳効果を最大限に引き出しながら、美味しく楽しみましょう!

まとめ|山菜を取り入れて体を整えよう

山菜は、自然の恵みが詰まった栄養価の高い食材であり、薬膳の観点からも健康維持に大いに役立ちます。本記事では、山菜の持つ疲労回復・免疫力向上・デトックスといった効果や、おいしく食べるためのポイントについて解説しました。

ここでは、山菜を日々の食生活に取り入れ、体のバランスを整えるための実践的なポイントをまとめます。

1. 目的に合わせた山菜を選ぶ

山菜にはそれぞれ異なる効能があり、自分の体調や目的に応じて適切な種類を選ぶことが大切です。

| 効果 | おすすめの山菜 | 主な働き |

|---|---|---|

| 疲労回復 | タラの芽 | 抗酸化作用で疲れにくい体を作る |

| 免疫力向上 | ふき | 風邪予防・抗菌作用 |

| デトックス | ぜんまい・ワラビ | 老廃物の排出を促進 |

目的に合った山菜を選び、健康的な食生活に役立てましょう。

2. 下処理と調理法を工夫する

山菜は適切な下処理をすることで、よりおいしく、食べやすくなります。アク抜きをしっかり行い、苦味やえぐみを抑えましょう。

また、薬膳の考え方では、山菜は「寒性」のものが多いため、油で炒める・煮る・揚げるなどの調理法でバランスを取るのがポイントです。例えば、タラの芽の天ぷらやふきの煮物は、山菜の栄養を生かしながら、おいしく食べるのに適した料理です。

3. 適量を守って楽しむ

山菜は健康に良い反面、一部には過剰摂取によって体に負担をかける成分が含まれているものもあります。

例えば、ワラビにはビタミンB1を分解する成分が含まれているため、食べ過ぎに注意が必要です。また、山菜の繊維質は消化に時間がかかるため、胃腸が弱い方は少量ずつ取り入れるのが理想です。

1回の食事で適量を守り、バランスの取れた食生活を意識することが大切です。

4. 山菜を取り入れた健康的な食習慣を実践しよう

山菜は、日本の伝統的な食文化の一部であり、自然のパワーを感じられる食材です。春先には旬の山菜を取り入れ、体のリズムを整えることができます。

山菜を日常的に楽しむためのポイント

✅ 旬の時期に新鮮なものを選ぶ

✅ 下処理をしっかり行い、適切な調理法を選ぶ

✅ 食べ過ぎに注意し、適量を守る

これらのポイントを意識しながら、山菜の薬膳効果を日々の食生活に活かしていきましょう。

まとめ

山菜は、疲労回復・免疫力向上・デトックスなど、健康維持に役立つ栄養素が豊富に含まれています。ただし、正しい下処理と調理法を守りながら、適量を意識して摂取することが大切です。

自然の恵みを活かし、山菜を上手に取り入れながら、健やかな毎日を送りましょう!