「山菜採りに挑戦してみたいけれど、どこで採れるの?」「初心者でも安全に山菜を採る方法は?」と悩んでいませんか?山菜採りは、自然の恵みを楽しめる魅力的な体験ですが、適切なスポット選びやルールを知らないと不安も多いものです。

本記事では、初心者向けにおすすめの山菜採取スポットを全国から厳選!さらに、山菜採りの基本ルールや持ち物、下処理・レシピまで詳しく解説します。これを読めば、初心者でも安心して山菜採りを楽しめるようになります。

春の味覚を満喫するチャンス!自然の中でのびのびと山菜採りを体験し、新鮮な山菜を美味しく味わってみませんか?

1. はじめに|山菜採り初心者でも安心のスポットとは?

山菜採りの魅力と初心者向けのポイント

山菜採りは、自然の恵みを直接味わえる日本ならではの楽しみの一つです。春から初夏にかけて、山や里山では様々な種類の山菜が芽吹き、採取のシーズンを迎えます。山菜は、新鮮で栄養価が高く、スーパーでは手に入りにくいものも多いため、採りたてを味わえるのは大きな魅力です。

また、山菜採りはハイキングやキャンプと組み合わせて楽しめるため、自然の中でリフレッシュしながら季節の変化を感じることができます。さらに、最近では山菜採りを通じて「食の安全」や「自然との共生」について学ぶ人も増えています。

しかし、初心者がいきなり山に入って山菜を探すのは簡単ではありません。間違えて有毒植物を採取してしまったり、立ち入り禁止のエリアで採取してしまう可能性もあるため、初めての方は以下のような「初心者向けのスポット」を選ぶことが重要です。

初心者におすすめの山菜採取スポットの特徴

初心者が安心して山菜採りを楽しむためには、以下のような場所を選ぶのがおすすめです。

- 観光農園や山菜採り体験ができる施設

観光農園や体験型の施設では、安全に山菜を採取できる環境が整っています。専門のスタッフが山菜の種類や採取方法を教えてくれるため、有毒植物と間違える心配もありません。また、山菜採りの後には、その場で調理して食べられる施設もあり、初心者でも気軽に参加できます。 - 地元の道の駅や直売所で情報を得られる里山エリア

道の駅や直売所の周辺には、地元の人が利用する山菜採取スポットがあることが多いです。こうした場所では「どこで安全に採取できるか」「旬の山菜は何か」などの情報を得ることができるため、事前にリサーチしておくと良いでしょう。 - ハイキングコース沿いの山菜が採れるエリア

登山やハイキングが好きな方には、整備された遊歩道沿いで山菜採りができるスポットもおすすめです。特に「自然公園」や「市民の森」などでは、山菜の採取が許可されているエリアがあることも。事前に管理団体に確認してから訪れると安心です。

安全に楽しむための基本ルール

山菜採りは楽しいアクティビティですが、自然の中で行うため、安全対策も重要です。特に初心者は、以下のルールをしっかり守ることが大切です。

1. 事前に採取場所のルールを確認する

国立公園や私有地では、無断で山菜を採取することが禁止されている場合があります。特に、山間部や森林公園では「採取禁止区域」が設定されていることもあるため、事前に自治体や管理団体のホームページを確認することをおすすめします。

2. 有毒植物との見分け方を学ぶ

山菜の中には、見た目がよく似た有毒植物が存在します。例えば、「コシアブラ」と間違えて「ハシリドコロ」を食べてしまうと、嘔吐やめまいを引き起こすことがあります。初心者はガイド付きの山菜採りツアーに参加するなど、正しい知識を身につけてから挑戦すると安心です。

3. 服装や持ち物をしっかり準備する

山菜採りでは、長袖・長ズボン・軍手・帽子などの装備が欠かせません。また、山道は滑りやすいため、滑りにくい靴を履くことも大切です。さらに、虫除けスプレーや熊よけ鈴なども持っておくと、安全に採取を楽しめます。

4. 山の環境を守るために節度を持つ

山菜は、次の年も育つように根こそぎ採らないようにしましょう。また、一度に大量に採らず、必要な分だけ採取するのがマナーです。自然の恵みを長く楽しむためにも、環境を大切にする意識を持ちましょう。

まとめ

山菜採りは、自然を楽しみながら食の喜びを体験できる素晴らしいアクティビティです。初心者は、観光農園や体験型施設を活用し、安全に山菜採りを楽しむことから始めるのがおすすめです。また、事前の準備やルールを守ることで、より安全で充実した時間を過ごせるでしょう。

次の章では、全国のおすすめ山菜採取スポットをエリア別に紹介していきます!

山菜採取初心者向けに、危険な山菜と毒草の見分け方、正しい採取方法や保存・調理のコツを解説。この記事を読めば、安全に山菜を楽しむ知識と自然を守る心構えが身につきます!

2. 山菜採り初心者におすすめのスポット【全国版】

山菜採りは、全国各地で楽しめる自然体験の一つです。しかし、初心者が山奥に入って採取するのはハードルが高く、安全面にも注意が必要です。そこで、ここでは比較的アクセスしやすく、初心者でも安心して山菜採りを楽しめるおすすめのスポットをエリアごとに紹介します。

2-1. 北海道エリア|豊かな自然の恵みを満喫

北海道は広大な自然が広がり、春から初夏にかけて多くの山菜が採れる地域です。特に、フキやギョウジャニンニク(アイヌネギ)など、北海道ならではの品種が豊富です。

▶ 大雪山周辺(フキ・ギョウジャニンニク)

大雪山系では、春になるとフキやギョウジャニンニクが自生しています。ギョウジャニンニクは独特の香りがあり、炒め物や醤油漬けにすると美味しくいただけます。ただし、フキやギョウジャニンニクは似た毒草があるため、見分ける知識が必要です。

▶ 支笏湖周辺(ワラビ・ゼンマイ)

札幌から車で1時間ほどの支笏湖周辺は、ワラビやゼンマイが豊富なスポットです。特に、湖の周辺には比較的開けた採取エリアがあるため、初心者にもおすすめです。

2-2. 東北エリア|春の山菜が豊富な名所

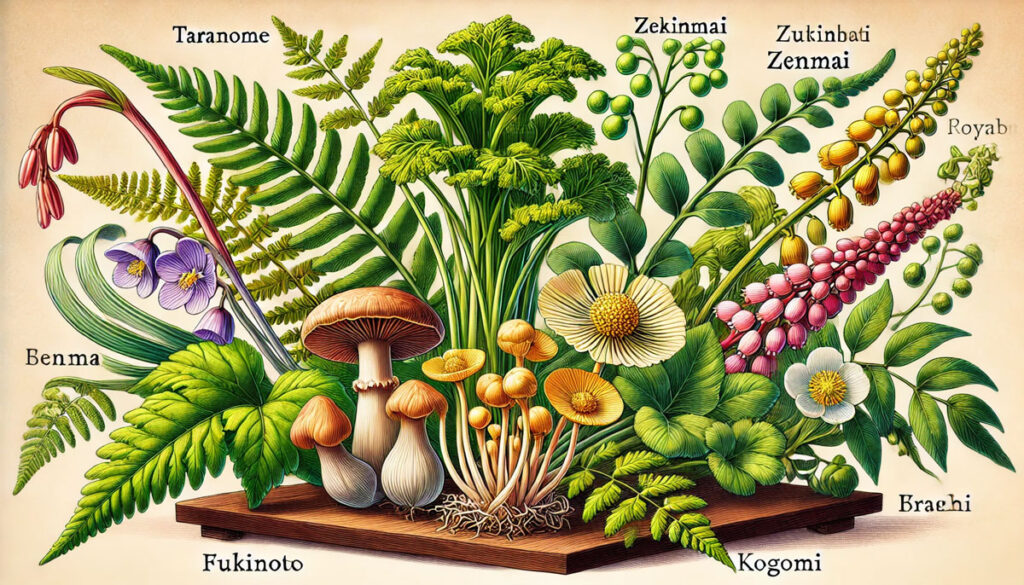

東北地方は寒冷地ならではの山菜が豊富です。雪解けとともに山菜シーズンが始まり、タラの芽やウド、シドケなどが多く採れます。

▶ 八甲田山(タラの芽・コゴミ)

青森県の八甲田山周辺では、春先にタラの芽やコゴミが顔を出します。標高が高いため、シーズンは比較的遅め(5月頃)ですが、タラの芽の天ぷらは格別の味です。

▶ 奥羽山脈(シドケ・ウド)

岩手・秋田にまたがる奥羽山脈では、独特の香りを持つシドケや、天ぷらが美味しいウドが採れます。初心者向けの山菜採りツアーも開催されているため、初めての方はツアー参加もおすすめです。

2-3. 関東エリア|都心から日帰りで行ける山菜スポット

関東近郊でも、少し足を延ばせば山菜採りを楽しめるスポットがあります。アクセスの良さから、日帰りで気軽に行けるのが魅力です。

▶ 奥多摩(ゼンマイ・コシアブラ)

東京都内で山菜採りを楽しめる貴重なエリア。特にゼンマイやコシアブラが自生しており、初心者にも採取しやすいスポットです。ただし、国立公園内では採取が禁止されている場所もあるため、事前に確認しておきましょう。

▶ 秩父(タラの芽・フキノトウ)

埼玉県の秩父地域は、タラの芽やフキノトウが豊富に採れるエリア。比較的低山が多く、ハイキングと組み合わせて楽しめるのも魅力です。

2-4. 中部エリア|山菜の宝庫・信州で採れる品種

中部地方、特に長野や岐阜は山菜の宝庫として有名です。標高が高く、寒暖差のある気候が美味しい山菜を育てます。

▶ 上高地(ワラビ・ミズナ)

長野県の上高地は自然豊かで、多くの山菜が自生しています。特にワラビやミズナ(野生の水菜)は初心者でも採取しやすい山菜です。

▶ 白山周辺(タラの芽・根曲がり竹)

石川県・岐阜県にまたがる白山周辺では、タラの芽や根曲がり竹が採れます。根曲がり竹は味噌汁や煮物にすると絶品です。

2-5. 近畿エリア|関西で楽しめる手軽な山菜採り

関西エリアでも、比叡山や六甲山などの低山地帯で山菜採りが可能です。

▶ 比叡山(コゴミ・ゼンマイ)

京都と滋賀にまたがる比叡山では、コゴミやゼンマイが採れます。ハイキングコース沿いに生えていることが多く、初心者にもおすすめです。

▶ 六甲山(フキ・ノビル)

兵庫県の六甲山では、フキやノビル(野生のネギ)が見つかります。ノビルは刻んで味噌和えにすると香りが引き立ち、美味しくいただけます。

2-6. 中国・四国エリア|温暖な気候の山菜スポット

温暖な気候の中国・四国地方では、春の訪れが早く、他の地域よりも早い時期から山菜を楽しめます。

▶ 大山(ワラビ・ウド)

鳥取県の大山は、ワラビやウドが採れる人気スポットです。初心者向けの採取エリアもあるため、安全に楽しめます。

▶ 四国カルスト(タラの芽・ミツバ)

高知・愛媛にまたがる四国カルストは、標高が高く、空気が澄んだエリア。タラの芽やミツバが豊富で、春の訪れを感じながら山菜採りができます。

2-7. 九州エリア|南国ならではの珍しい山菜も!

九州では、温暖な気候を活かした独特の山菜が採れるのが魅力です。

▶ 阿蘇山(ゼンマイ・ツワブキ)

熊本県の阿蘇山周辺では、ゼンマイやツワブキが採れます。ツワブキは九州ならではの山菜で、煮物にすると美味しくいただけます。

▶ 霧島連山(コシアブラ・フキノトウ)

鹿児島県の霧島連山では、標高の高いエリアにコシアブラやフキノトウが生育しています。ハイキングがてら山菜採りを楽しめるスポットです。

まとめ

全国には、初心者でも気軽に山菜採りを楽しめるスポットが数多くあります。特に道の駅や山菜採り体験ができる施設を利用すると、安心して採取を楽しめます。山菜の旬や特徴を事前に学び、ルールを守りながら春の味覚を満喫しましょう!

3. 山菜採りの基本ルールとマナー

山菜採りは、自然の恵みを楽しめる素晴らしいアクティビティですが、安全やマナーを守らなければトラブルに発展することもあります。特に初心者は、事前にルールを理解し、適切な行動を心掛けることが大切です。ここでは、山菜採りを安全かつ快適に楽しむための基本ルールとマナーについて解説します。

許可の必要なエリアと立ち入り禁止区域に注意

山菜採りをする際は、まず「どこで採取しても良いのか」を確認することが重要です。

▶ 山菜採取が禁止されている場所

以下のエリアでは、許可なく山菜を採ることが禁止されている場合があります。

- 国立公園・自然保護区(特に採取禁止区域が指定されていることが多い)

- 私有地(個人や企業の所有地)(無断で入ると不法侵入になる可能性あり)

- 自治体が保護している地域(条例で山菜採取が禁止されている場合がある)

特に、国立公園や自然保護区ではルールを守らないと罰則を受ける可能性もあるため、事前に自治体や管理団体のウェブサイトで確認しておきましょう。

▶ 許可を得て採取できる場所

初心者は、以下のような場所を選ぶと安全に山菜採りを楽しめます。

- 山菜採り体験施設や観光農園(有料の場合が多いが、初心者向け)

- 道の駅や地元の農家が運営する採取可能エリア(事前に問い合わせが必要)

- 公共のハイキングコース沿いで許可されているエリア(自治体の案内を確認)

許可を得て採取できる場所では、安全面のサポートが充実していることが多く、初心者に最適です。

採り過ぎない!自然を守るためのマナー

山菜採りは、自然の恵みを楽しむ行為ですが、適切なマナーを守らなければ環境破壊につながることもあります。

▶ 必要な分だけ採取する

山菜は限りある資源です。大量に採ってしまうと、翌年以降その場所に山菜が育たなくなることがあります。特に、山菜の根を傷つけると再生が難しくなるため、根こそぎ採らず、来年のために一部を残すことを心掛けましょう。

▶ 周囲の自然を傷つけない

山菜を探す際に、草木を無理にかき分けたり、踏み荒らしたりすると、生態系に悪影響を与えます。また、山菜採りをする人が増えると、人気スポットの環境が悪化することも。

環境を守るために、以下の点を意識しましょう。

- 必要以上に山道を外れない

- 採取した後は、元の状態に戻す(穴を埋める、葉を散らかさない)

- ゴミは持ち帰る

自然を大切にすることで、次の世代も山菜採りを楽しむことができます。

食べる前に要チェック!有毒植物との見分け方

山菜の中には、見た目が似ている有毒植物が存在します。初心者が誤って有毒植物を採取し、食べてしまうと、最悪の場合命に関わることもあるため、十分な注意が必要です。

▶ 有毒植物の例と見分け方

代表的な有毒植物と、間違えやすい山菜を紹介します。

| 有毒植物 | 間違えやすい山菜 | 特徴 |

|---|---|---|

| トリカブト | ニリンソウ・ヨモギ | 葉の形が似ているが、茎の色や根の形が違う |

| スズラン | ギョウジャニンニク | ギョウジャニンニクは強いニンニクの香りがある |

| ハシリドコロ | コシアブラ・ウド | 茎が太く、紫色がかっているものは要注意 |

有毒植物を誤って採取しないためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 慣れない山菜は、採取しない・食べない(確実に安全とわかるものだけを採る)

- 図鑑や専門家のアドバイスを参考にする(スマホの画像検索も活用)

- 初心者は経験者と一緒に行くか、山菜採りツアーに参加する

特に、ギョウジャニンニクとスズランは間違えやすく、誤食すると中毒症状が出るため、注意が必要です。

まとめ

山菜採りは、自然を満喫しながら季節の味覚を楽しめる素晴らしい体験ですが、ルールとマナーを守ることが大切です。

- 採取場所が許可されているか事前に確認する

- 自然環境を守るため、必要な分だけ採取する

- 有毒植物と間違えないよう、正しい知識を持つ

これらのポイントを押さえれば、初心者でも安全に山菜採りを楽しむことができます。次の章では、山菜採りに必要な持ち物や服装について詳しく解説します!

4. 山菜採りの持ち物&服装|初心者向けチェックリスト

山菜採りを楽しむためには、適切な持ち物と服装を準備することが重要です。山の中や野原では、天候の変化や地形の影響を受けやすいため、しっかりとした装備を整えておきましょう。ここでは、初心者が山菜採りをする際に必要な持ち物や服装を詳しく解説します。

必須アイテム(軍手・カゴ・ナイフなど)

山菜採りには、専用の道具があると効率的に作業ができ、安全性も高まります。初心者でも準備しやすい基本アイテムを紹介します。

▶ 軍手(または手袋)

山菜を採る際には、トゲのある植物や鋭い草で手を傷つけることがあります。軍手を着用することで、手を保護しながら安全に採取できます。

選び方のポイント

- すべり止め付きの軍手が◎(細かい作業がしやすい)

- 寒い季節は厚手のものを用意

▶ カゴ(または通気性の良い袋)

採取した山菜を入れるためのカゴや袋は必須アイテムです。特に通気性の良いカゴを使うと、山菜が蒸れずに鮮度を保ちやすいのでおすすめです。

カゴ以外の代用アイテム

- メッシュタイプの袋(折りたためて便利)

- リュック型の山菜入れ(両手が空いて動きやすい)

▶ ナイフ(またはハサミ)

山菜の種類によっては、手で摘み取るだけでなく、ナイフやハサミを使って切り取る方が良い場合があります。例えば、タラの芽やウドは、根元をナイフで切ることで植物を傷つけにくくなります。

おすすめのナイフ

- 折りたたみ式の山菜ナイフ(コンパクトで携帯しやすい)

- 刃先がカーブしているもの(切り取りやすい)

ケガや虫対策に必要な装備

山菜採りは、野外での活動のため、安全対策をしっかり行うことが大切です。特に、ケガや虫よけ対策を怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

▶ 長袖・長ズボン(肌の保護)

山道や草むらでは、枝や草で肌を傷つけたり、虫に刺されたりするリスクがあります。そのため、必ず長袖・長ズボンを着用しましょう。

選び方のポイント

- 通気性が良く、速乾性のある素材(夏場も快適)

- 厚手のズボン(草で切り傷を防ぐ)

- 明るめの色(マダニなどの虫を見つけやすい)

▶ 帽子(紫外線&落下物対策)

山の中では、直射日光や枝葉の落下を防ぐために帽子をかぶるのが◎。つばの広いものを選ぶと、日焼け防止にもなります。

▶ 虫よけスプレー・防虫ネット

山菜採りでは、蚊やマダニ、ハチなどの虫対策も重要です。特に、マダニは感染症の原因になるため、肌の露出を避ける&虫よけスプレーを使うことが大切です。

おすすめの虫よけ対策

- ディート(DEET)配合の虫よけスプレー(効果が長持ち)

- ハッカ油スプレー(天然成分で肌に優しい)

- 防虫ネット付きの帽子(顔周りの虫対策に)

▶ 滑りにくい靴(登山靴またはトレッキングシューズ)

山菜採りでは、山道や斜面を歩くことが多いため、滑りにくい靴を履くことが重要です。スニーカーでは足元が不安定になりやすいため、できるだけ登山靴やトレッキングシューズを用意しましょう。

靴選びのポイント

- ソール(靴底)が厚く、滑り止め加工があるもの

- 足首をしっかりホールドできるタイプ(捻挫防止)

持ち物チェックリスト(初心者向け)

✅ 基本アイテム

☑ 軍手または手袋

☑ カゴまたは通気性の良い袋

☑ ナイフまたはハサミ

✅ 安全対策グッズ

☑ 長袖・長ズボン(動きやすい服装)

☑ 帽子(紫外線&落下物対策)

☑ 虫よけスプレー・防虫ネット

☑ 滑りにくい靴(登山靴推奨)

✅ その他あると便利なもの

☑ レインウェア(急な天候変化に対応)

☑ 飲み物&軽食(脱水防止)

☑ ビニール袋(ゴミを持ち帰る用)

☑ スマホ&モバイルバッテリー(GPS・緊急連絡用)

まとめ

山菜採りを安全かつ快適に楽しむためには、適切な装備が不可欠です。特に、【軍手・カゴ・ナイフの3つは必須アイテム】なので、忘れずに準備しましょう。また、虫よけやケガ防止のための服装選びも重要です。

初心者の方は、事前に持ち物チェックリストを活用し、しっかり準備を整えてから山菜採りに出かけましょう!次の章では、採れたての山菜を美味しく楽しむためのレシピを紹介します。

5. 採れたて山菜の美味しい食べ方&レシピ

せっかく採れたての山菜を手に入れたなら、できるだけ新鮮なうちに美味しく味わいたいものです。しかし、山菜にはアクが強いものも多く、そのまま調理するとえぐみが残ることがあります。そこで、ここでは山菜の基本的な下処理方法と、簡単にできる美味しいレシピを紹介します。

山菜の下処理&保存方法

山菜は採った直後から鮮度が落ちていくため、できるだけ早く処理することが大切です。種類ごとに適した方法で下処理を行いましょう。

▶ アク抜きが必要な山菜

一部の山菜はアクが強いため、下処理をしないと苦味や渋みが残ります。以下の方法でアク抜きを行いましょう。

- ワラビ・ゼンマイ → 重曹を使ったアク抜きがおすすめ

- 沸騰したお湯に小さじ1の重曹を加え、山菜を浸す

- 半日ほど置き、水を何度か替えてアクを抜く

- タラの芽・コゴミ → 軽く茹でるだけでOK

- 沸騰したお湯で1~2分茹で、すぐに冷水にさらす

- フキ → 筋を取ってから茹でる

- 皮を剥いてから塩をまぶし、板ずりして茹でる

▶ 保存方法

すぐに食べられない場合は、適切な保存方法を選びましょう。

- 冷蔵保存(3~4日程度持つ)

- 湿らせた新聞紙に包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存

- 冷凍保存(長期保存向け)

- 下茹でして水気を切り、小分けにして冷凍

- 食べるときは自然解凍or凍ったまま調理

簡単にできる天ぷら・おひたし・炒め物レシピ

▶ 山菜の天ぷら(タラの芽・コゴミ・フキノトウ)

外はサクッと、中はホクホク!山菜の風味を存分に楽しめる定番レシピです。

材料(2人分)

- 山菜(タラの芽・コゴミ・フキノトウなど)…適量

- 小麦粉 … 大さじ3

- 冷水 … 50ml

- 卵 … 1個

- 揚げ油 … 適量

作り方

- 山菜を洗い、食べやすい大きさにする(タラの芽は根元を切る)。

- ボウルに卵と冷水を入れて軽く混ぜ、小麦粉を加えてさっくり混ぜる(混ぜすぎない)。

- 180℃に熱した油で、衣をつけた山菜をカラッと揚げる。

- お好みで塩や天つゆを添えて完成!

ポイント

- 冷水を使うことで衣がサクッと仕上がる

- 揚げすぎると苦味が増すので短時間で揚げる

▶ 山菜のおひたし(ワラビ・ゼンマイ・フキ)

シンプルな味付けで山菜本来の風味を楽しめる一品。作り置きにも◎!

材料(2人分)

- 山菜(ワラビ・ゼンマイ・フキなど)…100g

- しょうゆ … 大さじ1

- だし汁 … 100ml

- みりん … 大さじ1

- かつお節 … 適量

作り方

- アク抜きした山菜を3~4cmの長さに切る。

- 鍋にだし汁・しょうゆ・みりんを入れてひと煮立ちさせる。

- 火を止め、山菜を加えてそのまま冷ます(味がなじむ)。

- 器に盛り、かつお節をふりかけて完成!

ポイント

- 冷やすことで味がしっかりしみ込む

- フキは皮をむいてから使うと食感が良い

▶ 山菜の炒め物(ギョウジャニンニク・コシアブラ)

香り高い山菜を使った炒め物は、ご飯のおかずにもぴったり!

材料(2人分)

- ギョウジャニンニク … 100g

- 豚肉(薄切り) … 100g

- しょうゆ … 大さじ1

- みりん … 大さじ1

- ごま油 … 大さじ1

- 塩・こしょう … 少々

作り方

- ギョウジャニンニクを5cmほどの長さに切る。

- フライパンにごま油を熱し、豚肉を炒める。

- 肉に火が通ったらギョウジャニンニクを加え、しょうゆ・みりんを入れてさっと炒める。

- 塩・こしょうで味を調え、完成!

ポイント

- ギョウジャニンニクの香りが強いので、炒めすぎない

- コシアブラを加えると風味がアップ

まとめ

採れたての山菜は、適切に下処理をすることでより美味しく味わうことができます。特に天ぷら・おひたし・炒め物は簡単で初心者にもおすすめです。

旬の山菜を美味しく調理し、季節の味覚を存分に楽しみましょう!次の章では、山菜採りをより快適にするための便利なアイテムについて紹介します。

6. まとめ|初心者でも楽しめる山菜採りに出かけよう!

山菜採りは、自然を満喫しながら旬の味覚を楽しめる魅力的なアクティビティです。初心者の方でも、適切なスポットを選び、基本的なルールとマナーを守れば、安全に山菜採りを楽しむことができます。これまで紹介した内容を振り返りながら、山菜採りに出かける準備を整えましょう!

おすすめスポットの再確認

初心者でも安心して山菜採りが楽しめるスポットは、全国各地にあります。特に観光農園や山菜採り体験ができる施設では、安全に採取できる環境が整っているため、最初の一歩としておすすめです。

各エリアのおすすめスポットをおさらいしましょう。

✅ 北海道エリア:大雪山周辺・支笏湖周辺(フキ・ギョウジャニンニク・ワラビ)

✅ 東北エリア:八甲田山・奥羽山脈(タラの芽・コゴミ・ウド)

✅ 関東エリア:奥多摩・秩父(ゼンマイ・コシアブラ・フキノトウ)

✅ 中部エリア:上高地・白山周辺(ワラビ・タラの芽・根曲がり竹)

✅ 近畿エリア:比叡山・六甲山(コゴミ・ゼンマイ・ノビル)

✅ 中国・四国エリア:大山・四国カルスト(ワラビ・ウド・タラの芽)

✅ 九州エリア:阿蘇山・霧島連山(ゼンマイ・コシアブラ・ツワブキ)

初心者の方は、これらのスポットの中からアクセスしやすい場所を選び、少しずつ山菜採りに慣れていくと良いでしょう。

ルールを守って楽しい山菜採りを

山菜採りは自然の中で楽しむものだからこそ、環境を守りながら行うことが大切です。採取時のルールやマナーをしっかり守り、トラブルなく山菜採りを楽しみましょう。

▶ 許可されたエリアで採取する

山菜採りはどこでも自由にできるわけではありません。**国立公園や私有地では無断での採取が禁止されている場合があるため、必ず事前に確認しましょう。**自治体や施設が管理しているエリアでの採取が安心です。

▶ 必要な分だけ採る

山菜は自然の恵みですが、限りある資源でもあります。採りすぎず、来年以降も成長できるように、根こそぎ採るのは避けましょう。特にワラビやゼンマイは根を傷つけると再生しにくいため、茎の部分だけを刈り取るのがポイントです。

▶ 有毒植物に注意する

山菜とよく似た有毒植物が存在するため、初心者の方は確実に安全とわかるものだけを採取することが重要です。特に、トリカブトやスズランなどは誤食すると危険なので、必ず図鑑やスマホアプリを活用し、確認しながら採取しましょう。

山菜採りに出かける前のチェックリスト

山菜採りをより安全に楽しむために、事前の準備をしっかり整えましょう。

✅ 基本装備をそろえる

☑ 軍手・ナイフ・カゴ(または通気性の良い袋)

☑ 長袖・長ズボン・帽子(ケガ・虫対策)

☑ 滑りにくい靴(山道でも安全に歩けるもの)

✅ 安全対策をしっかりする

☑ 採取エリアのルールを確認する

☑ 虫よけスプレーや熊よけ鈴を準備する

☑ 採取後のアク抜き・保存方法を学ぶ

まとめ|山菜採りで春の味覚を楽しもう!

山菜採りは、自然を楽しみながら季節の味覚を味わえる素晴らしい体験です。初心者の方は、まずは安全なスポットを選び、基本ルールを守りながら少しずつ経験を積んでいくことが大切です。

採った山菜は、新鮮なうちに調理することで、より美味しくいただけます。天ぷら・おひたし・炒め物など、簡単なレシピから試してみると良いでしょう。

自然の恵みに感謝しながら、山菜採りの楽しさを存分に味わいましょう!次の休みは、ぜひ山菜採りに出かけてみてください!